【最終更新日:2025年10月7日】

はじめに

現代社会において「首凝り」「肩凝り」は当たり前の世の中になってきました。

「肩こりが取れない」「首がいつも重い」「姿勢が悪く見える」

そんな悩みを抱えている方はとても多いです。

実はその原因、**僧帽筋(そうぼうきん)**という筋肉の硬さにあるかもしれません。

僧帽筋は首から肩、背中の上部まで広がる大きな筋肉で、姿勢や肩の動きに深く関わっています。

この筋肉が硬くなると、肩がすくみ、首が前に出て、胸が閉じた姿勢になってしまいます。

特に思い当たることがないのに気が付くといつも首周りが凝ってる気がするんだよね。

それは

普段の何気ない姿勢や動きが原因かもしれないね。

この記事では、理学療法士の視点から

「僧帽筋が硬くなる原因」から「自宅でできる裏技ストレッチ法」までを詳しく解説します。

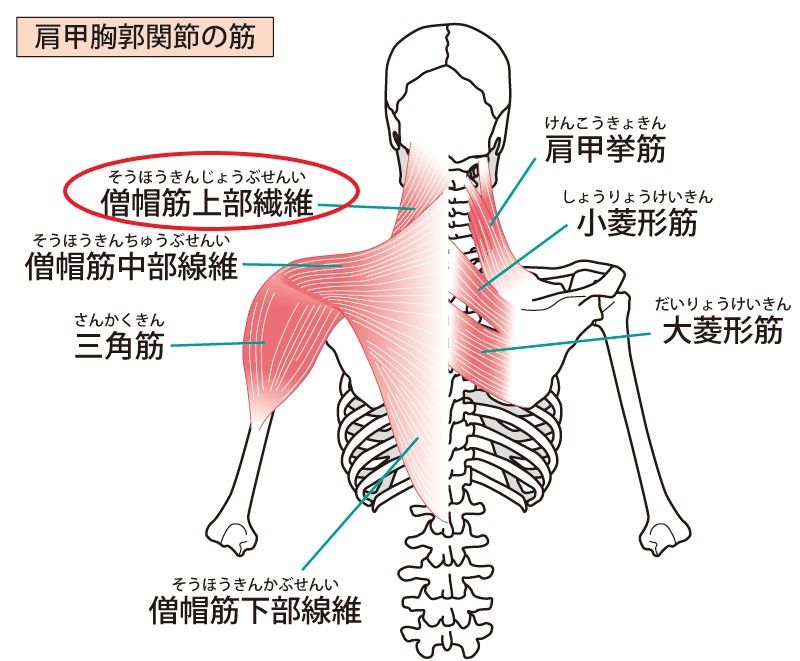

僧帽筋とは

僧帽筋とは頭と背中を繋ぐ筋肉の一つです。そしてこの僧帽筋には

- 上部繊維

- 中部線維

- 下部線維

の3つの線維が存在し、それぞれ異なる役割を持ちます。

僧帽筋上部線維

主な働き:肩をすくめる、首を安定させる

僧帽筋中部線維

主な働き:肩甲骨を内側に寄せる

僧帽筋下部線維

主な働き:肩甲骨を下げて姿勢を安定させる

この3つの線維の中で肩や首の凝りの原因となりやすいのは上部線維になります。

僧帽筋が張る原因について

現代人の多くが僧帽筋を硬くしてしまう生活を送っています。

特に次のような習慣がある人は要注意です。

パソコン・スマホを長時間使う

デスクワークが多く、肩が前に出ている

ストレスが多く、無意識に肩に力が入っている

運動不足で肩甲骨周りが動かない

猫背・巻き肩姿勢を放置している

このような状態が続くと、僧帽筋が「ずっと引っ張られたまま」になり、

筋肉内の血流が悪化 → 硬さ・コリ → 痛みの悪循環へつながります。

これを断ち切るためには、正しい方向に動かすストレッチが効果的です。

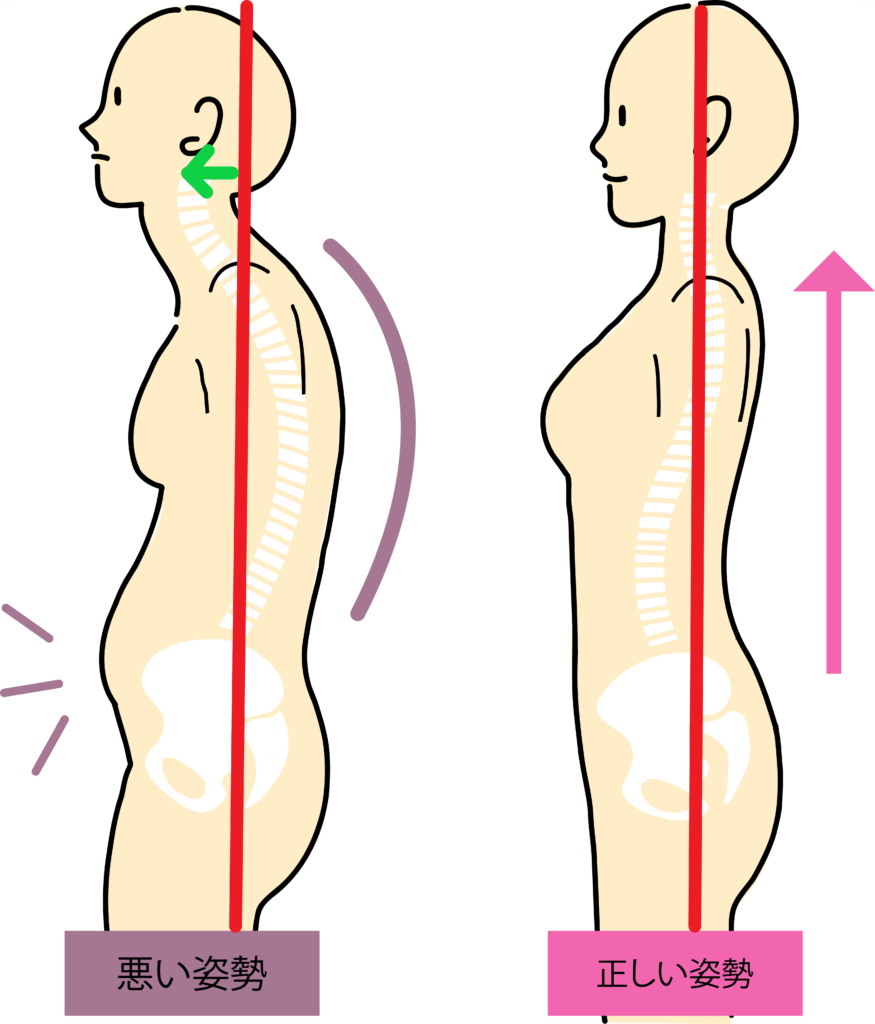

僧帽筋の張りと猫背の関係

僧帽筋が最も張ってしまう原因に「猫背」があります。現代社会においてパソコンやスマフォが普及したことで多くの方が下の写真のような姿勢になっています。

すると、頭と肩の位置関係が崩れてしまいます。

しかし、猫背になると肩よりも耳が前にシフトしてしまいます。

すると、前方にシフトした頭部を支えるために首の後面にある筋肉が過剰に働いてしまうことにつながります。それが僧帽筋が硬くなる一つの要因になります。

つまり、僧帽筋の硬さをとるためには前方にシフトした頭部をもとあった肩の上にもどすことがとても重要になります。そこで頭の位置を肩の上にもどすためのポイントについて説明したいと思います。

僧帽筋が硬くなると首周りに負担がかかりやすい状態になります。そのようなことでお困りの方はぜひこちらの記事もご覧ください。

頭と肩の位置が崩れるのはなぜか

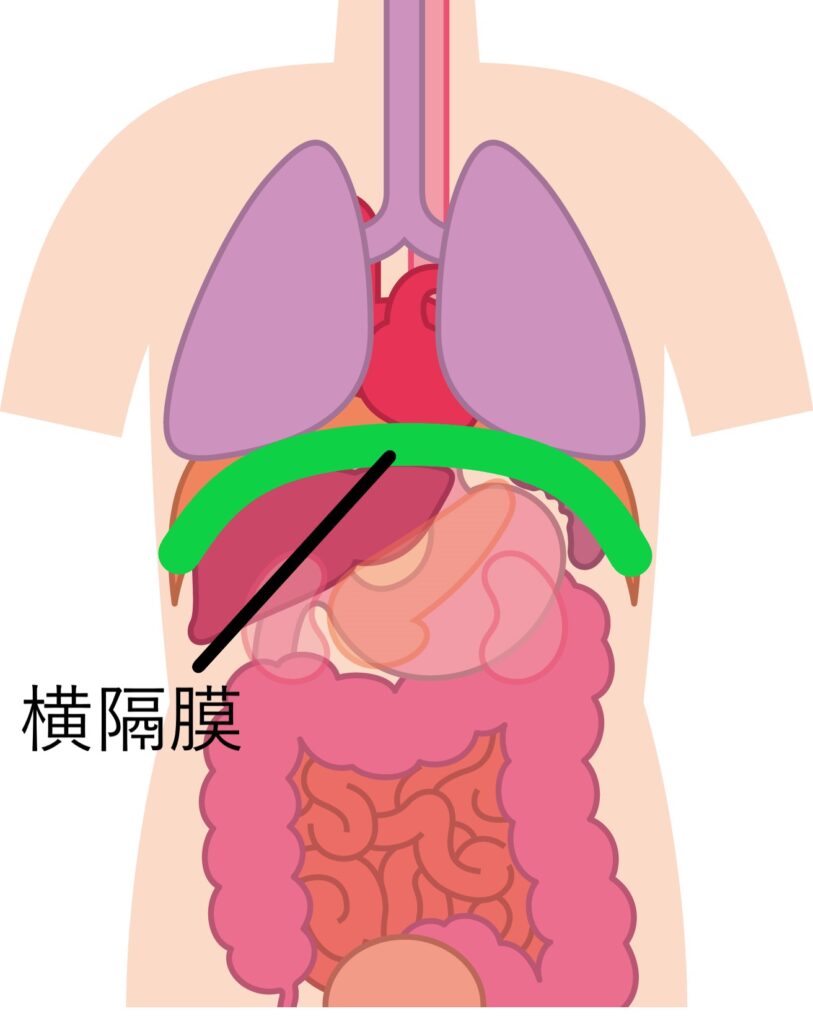

人間の体内はいくつかの膜によって区切られています。その一つに胸腔と腹腔を分ける横隔膜があります。横隔膜という言葉は皆さん比較的耳にしたことがある言葉だと思います。

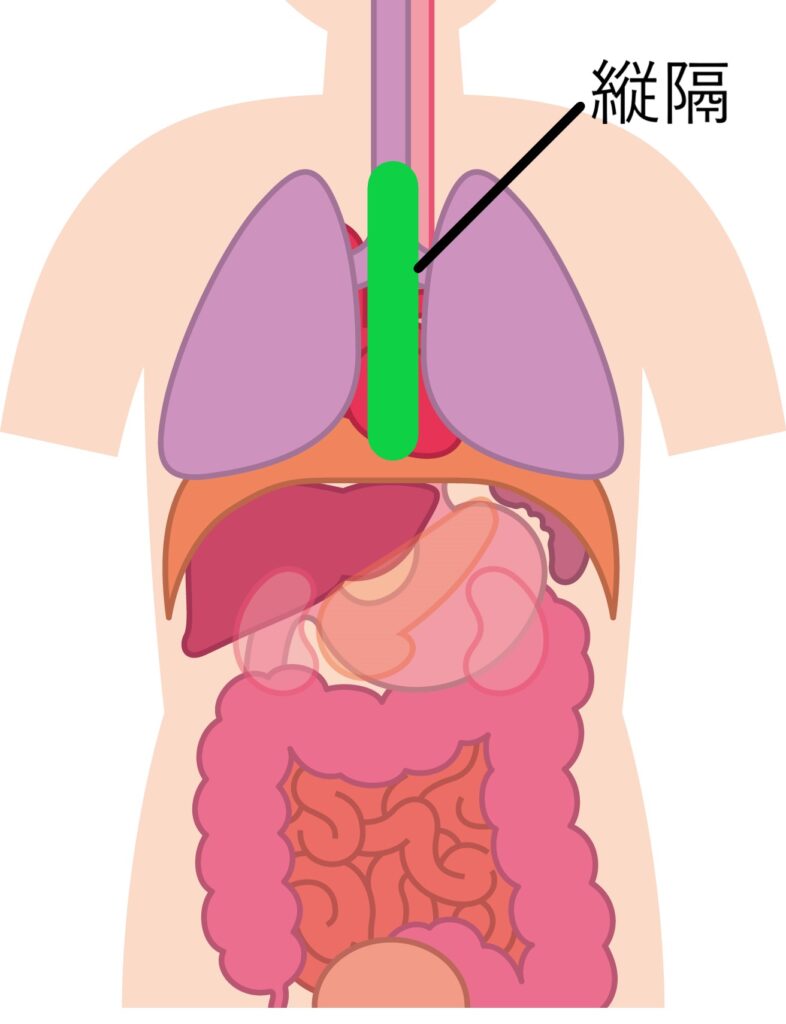

横隔膜は体幹を上部と下部に分ける膜ですが、実は体幹を左右に分ける膜も存在するのを皆さんご存じでしょうか。その膜の名前を『縦隔』といいます。

縦隔とは胸にある左右肺の中間に位置し、後方は背骨の一部である胸椎、前方は胸骨、下方は横隔膜によって囲まれた部分を指します。

簡単に言うと縦隔とは左右肺の中心を縦に分けるための膜になります。

そのため、この縦隔が硬くなると前胸部にある胸骨、そして猫背の原因でもある胸椎の過剰な後弯を助長し結果的に猫背のような胸の前が開きにくい姿勢に陥りやすくなります。

現代では猫背などの不良姿勢から胸の開きが減少し体の不調を訴える方が増えてきております。これは普段の生活習慣が原因で起こりやすく、なかなか改善が難しいことが多いです。

胸の前の開きが硬くなることで頭と肩の位置関係が崩れ結果的に

- 首や肩が凝る

- 胸が開きにくい

- 肩が挙がりずらい

- ストレートネック

などさまざまな影響を及ぼします。

などがあります。

理学療法士がおすすめする首が楽になる枕

理学療法士として多くの方の姿勢を見てきましたが、首・肩こりの多くは**寝姿勢の乱れ(枕の高さ・硬さの不一致)**から起こります。

モットン枕は、頭と首を**理想的なアライメント(姿勢)**で支える構造になっており、自分で高さを細かく調整できるため、非常に再現性の高いアイテムです。

「マッサージに通っても翌日には戻る」という方ほど、一度寝具環境の見直しとしてモットンを取り入れてみる価値があります。

【返品保障付き】で安心して試せるので一度モットン枕をチェックしてみてください。

首・肩対策まくら【モットン】公式サイトはコチラ特に、首ストレッチ機能付きなので、寝ながら筋肉をゆるめるサポートができるのが大きな特徴です。

ストレッチ+寝具環境の改善、この2つをセットにすることで、「肩こりが戻らない体」**を目指せます。

僧帽筋の硬さをとる簡単テクニック

僧帽筋の硬さをとるためには首と肩の位置をそろえる必要があります。そこで首と肩の位置を戻すためにどこ部位のストレッチを行えばよいのかがとても大切になってきます。

先ほども申し上げたように縦隔の柔軟性が落ちてしまうことで胸の前の開きが硬くなり、結果的に頭と肩の位置関係を崩す要因となります。

つまり、この縦隔の硬さをとることが僧帽筋の硬さをとるための重要なポイントになります。

今回のストレッチをやる前とやった後で僧帽筋の硬さを確かめてもらうと少し変化があるかと思いますので、ぜひ試してもらいたいと思います。もし、変化が感じにくいという方も根気よく継続することで徐々に僧帽筋が緩みやすくなってくると思いますのでぜひ継続してやってみましょう。

それでは僧帽筋の硬さをとるためのエクササイズをご紹介したいと思います。

今回は3つの部位に着目してストレッチを行っていきます。

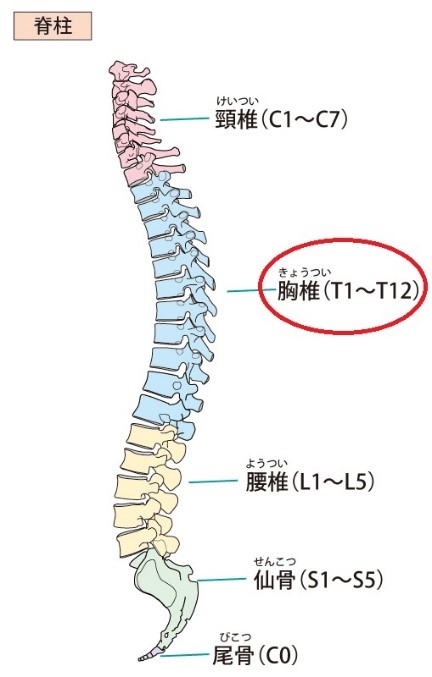

一つ目:背中(胸椎)を伸ばす

まず大切になるのは背骨の中でも胸椎と呼ばれる部位です。胸椎は縦隔が直接付着する部位でもありますので僧帽筋の硬さをとるためにとても重要な部位となります。

この部位は背骨の中でも唯一後弯といって凸上の形状をしている部位でもあります。この胸椎が硬くなることで猫背が助長され、僧帽筋の硬さが強くなってしまいます。

1.まずうつ伏せになり肩幅よりやや広い位置に腕を置きます。

2.この状態で手で地面を下に押しながら頭と胸をゆっくり持ち上げます。 このエクササイズを20回×2セット行います。

■注意点 上体を持ち上げるとき、肩がすくんでしまわないように肩を下げ首が縮こまらないようにしながら上体を起こしましょう。この状態でゆっくり深呼吸をして胸椎を伸ばします。

ポイント

肩をすくめないよう注意。 胸を張るというより「背中を締める」意識。 デスクワーク中のリセットにも◎

効果

僧帽筋中部・下部が活性化 巻き肩・猫背の改善 呼吸が深くなる

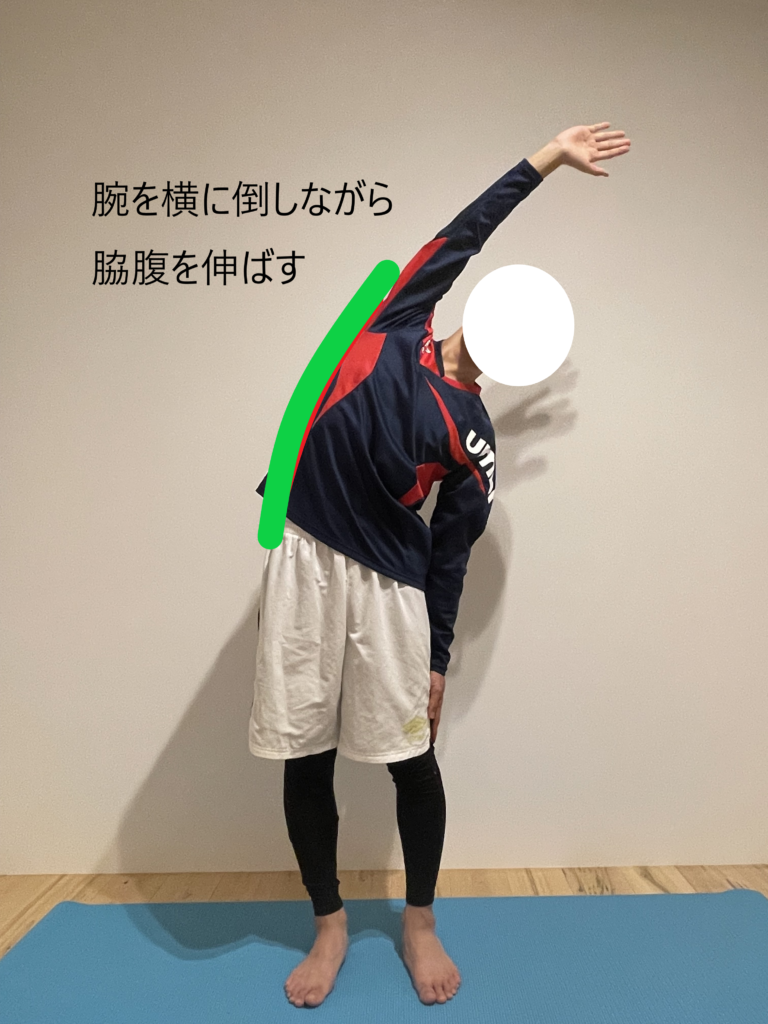

2つ目:脇腹を伸ばす

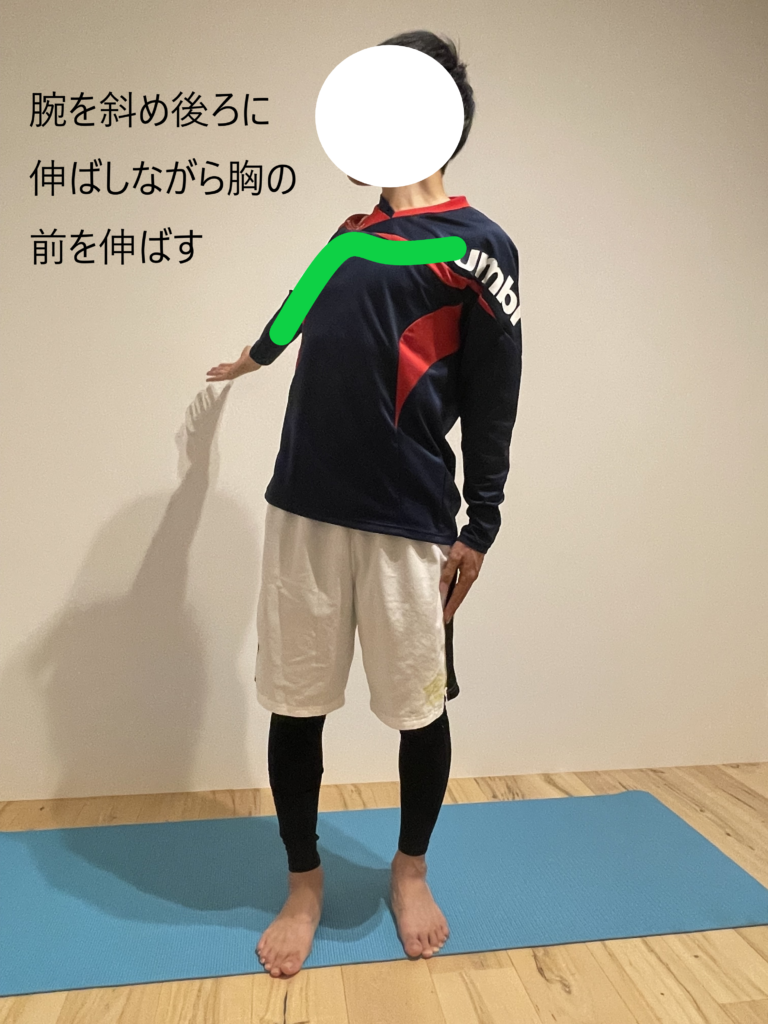

1.手を伸ばしながら身体を横に倒し脇腹を伸ばします。ゆっくり深呼吸をして脇腹の広がりを引 き出します。

2.次に身体を横に倒しながら斜め前に少し前傾し肩甲骨を前に引き出します。

3.次に腕を斜め後ろに伸ばしながら身体をおこします。このとき肩甲骨を背中の真ん中に引き寄 せ、胸の前を広げるように意識します。 このエクササイズを20回×2セット行います。

ポイント

胸を開く意識で行う。 腰が反りすぎないように注意。 呼吸を止めずに行う。

効果

僧帽筋下部・肩甲骨の安定化 猫背・巻き肩改善 胸郭の可動域拡大

3つ目:首を伸ばす

最後に首をストレッチしていきます。

1.まずゆっくりと頭を横に倒していきます。すると首の横のラインがストレッチされるのが分か ると思います。 この姿勢のまま30秒から60秒キープします。

2.そのまま斜め前方をみながら首をやや斜め前方向に前傾します。すると先ほどよりも首のやや 後ろ側がストレッチされるのが分かるかと思います。 この姿勢のまま30秒から60秒キープします。

ポイント

首の後ろを伸ばす意識。 無理に引っ張らず、あくまで“サポート”程度に。 頭の位置をリセットする効果あり。

効果

僧帽筋上部の緊張が和らぐ 首こり・頭痛の軽減 スマホ首(ストレートネック)の予防にも◎

理学療法士が教える裏技テクニック

今までご紹介したストレッチにカウンターの動きを加えることで効果をさらに高めることができます。

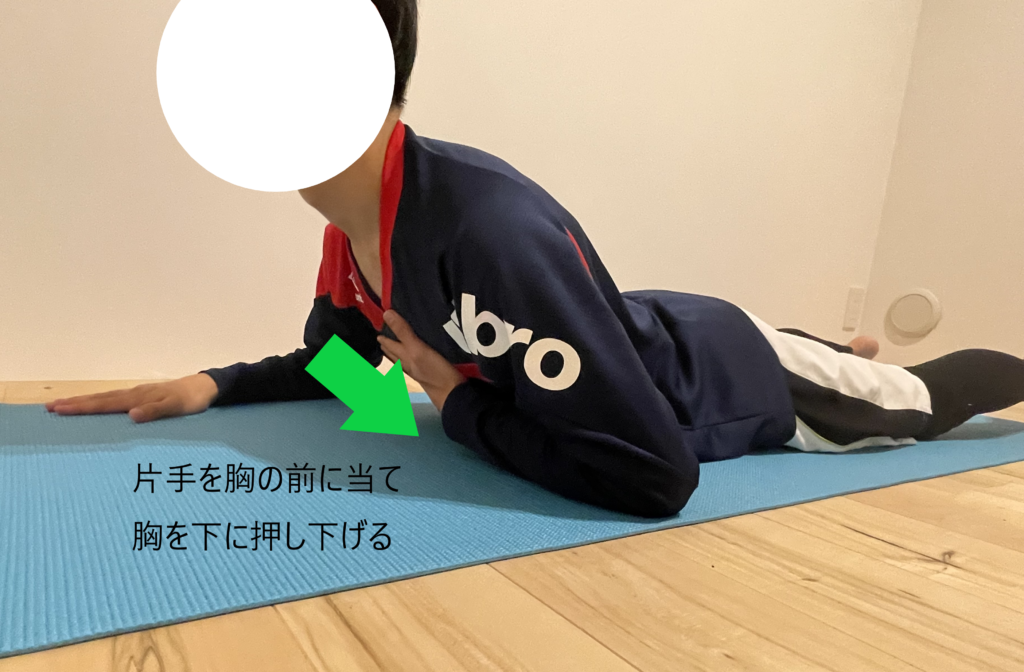

背中を伸ばす

1.上体を起こすときに片側の手を胸に当て下方へカウンターをかけながら上体を持ち上げま す。カウンターとなる手を添えることで縦隔の硬さがより抜けやすくなります。 このエクササイズを20回×2セット行います。

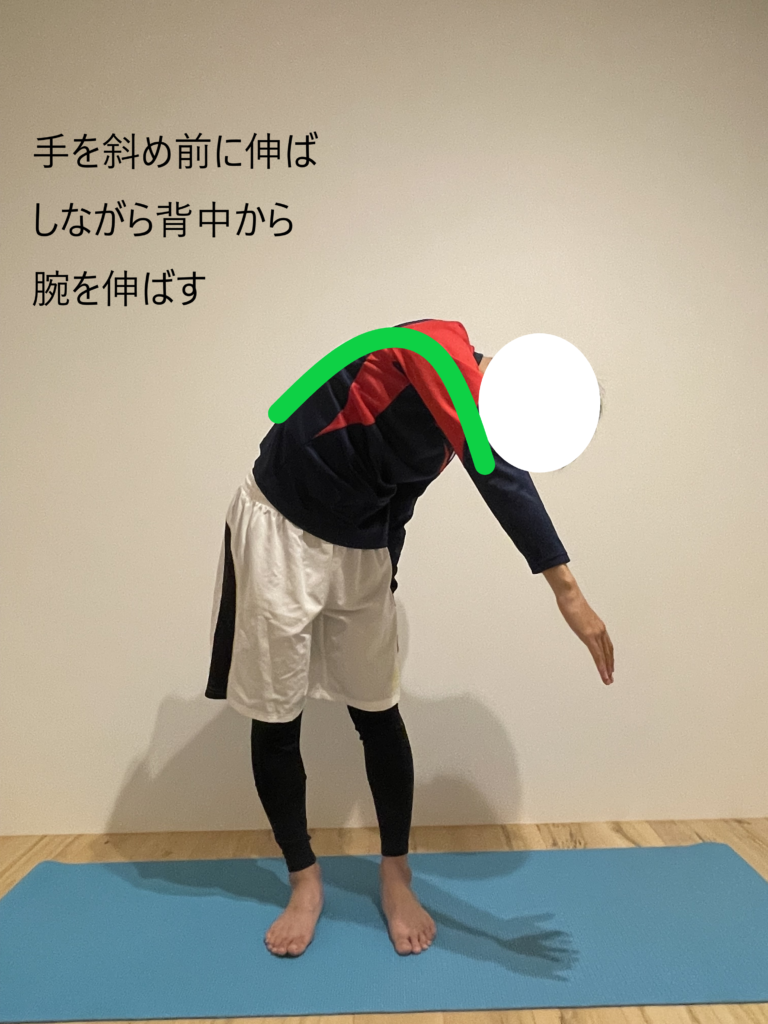

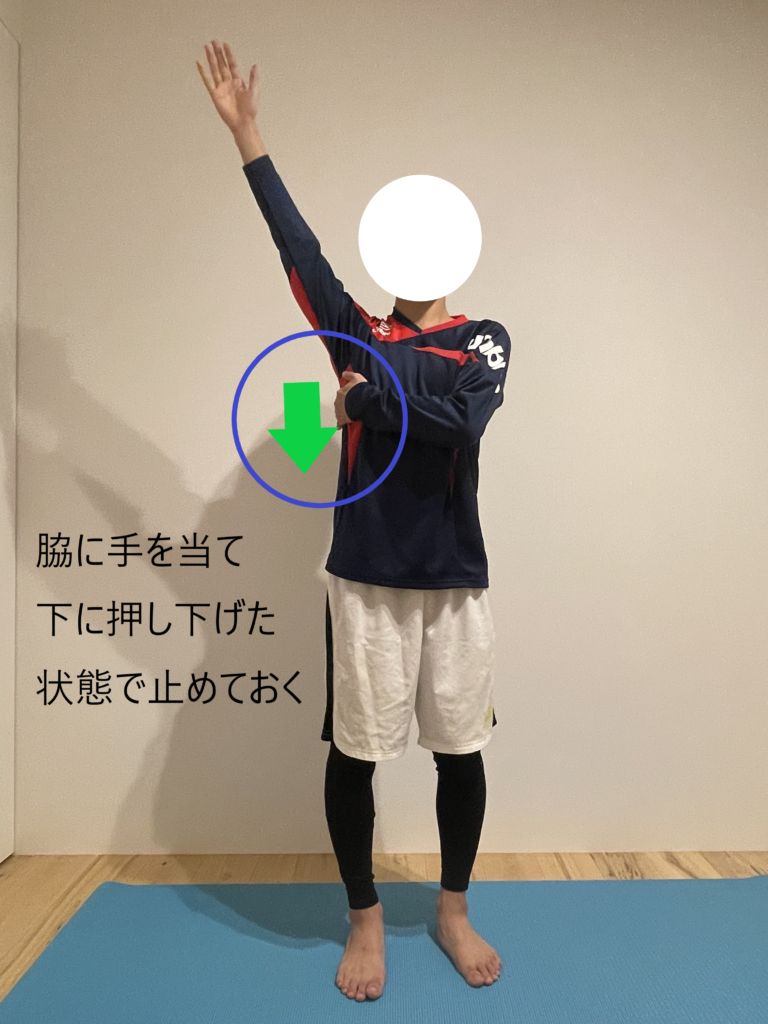

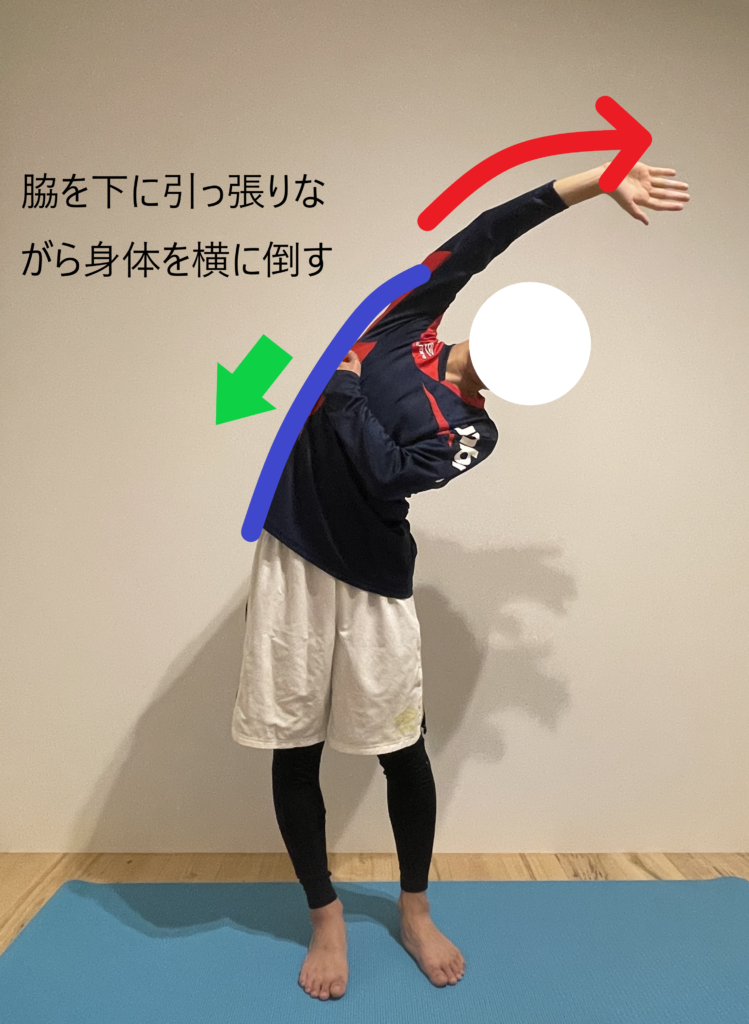

脇腹を伸ばす

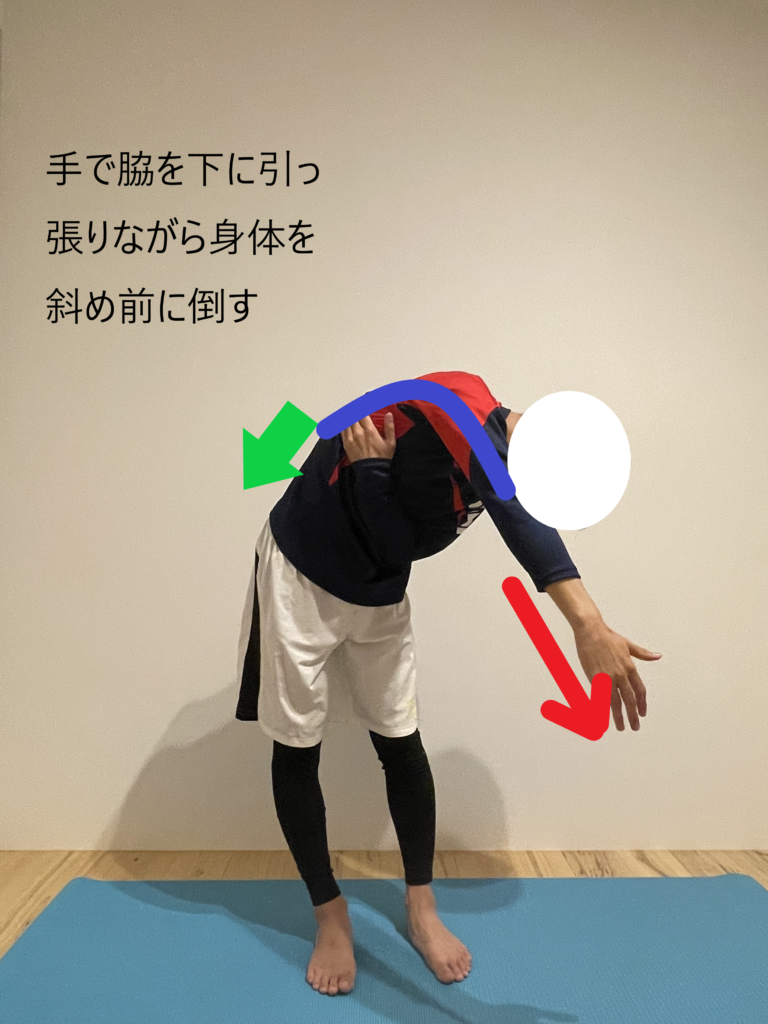

1.下側の手で脇腹を下方へ引っ張るようにカウンターをかけながら脇腹を伸ばします。

こちらもカウンターの手を置くことで肋骨を介して胸骨と胸椎に伸長刺激を与えることができ

ます。つまり、縦隔をよりストレッチすることができます。

2.脇腹を下方へ引っ張りながら、上体を反対側へと倒していきます。

3.下方へ引っ張り続けながら上体をそのまま斜め前方へ倒していきます。

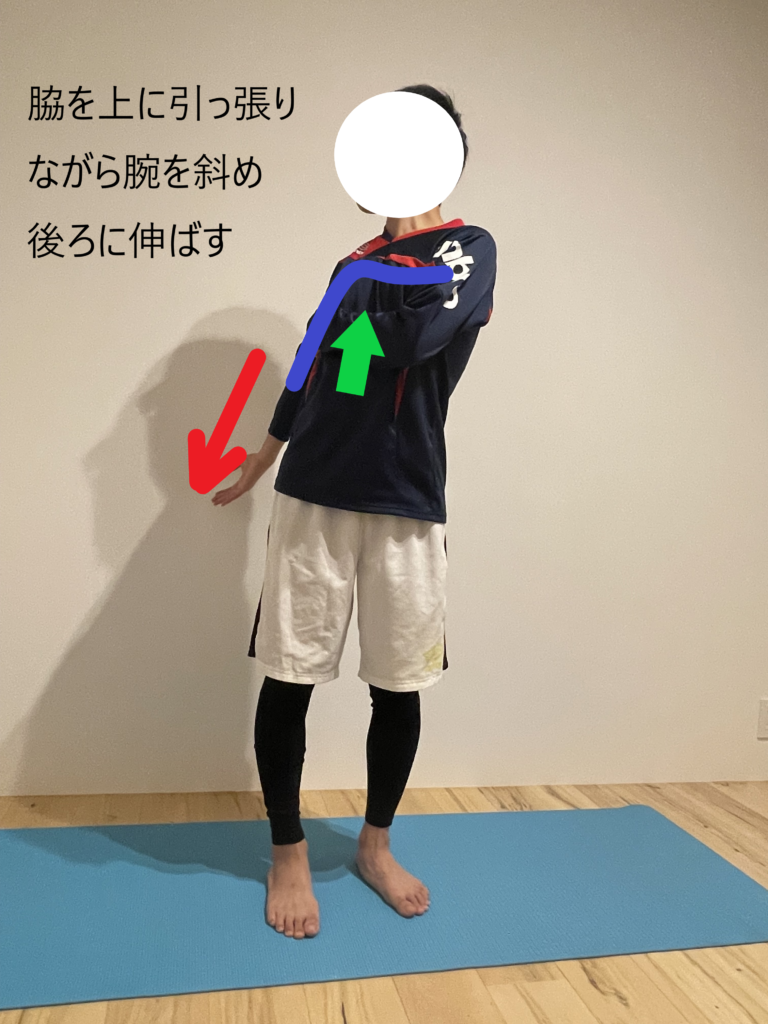

4.最後カウンターの方向を上方に変えながら腕を斜め後方へと伸ばしていきます。

このエクササイズを20回×2セット行います。

首を伸ばす

下側の手を常に床に押し付けるようにして首のストレッチにカウンターをかけます。すると、僧帽筋上部を直接かつ効率的にストレッチすることができます。

1.手を床にしっかりと付いた状態で首を反対側へと倒していきます。

2.手は床についたまま頭を斜め前方へ倒していきます。 このストレッチをそれぞれ30秒から60秒キープして行います。

効果を最大化するコツと注意点

無理に伸ばさない

筋肉を痛める原因になるので、気持ちいい範囲で止めましょう。

呼吸を止めない

呼吸を意識すると、筋肉が自然にゆるみやすくなります。

朝と夜に1分ずつ行う

朝:姿勢リセット 夜:疲労回復とリラックス効果

体が温まった状態で行う

入浴後や軽い運動後がベストタイミングです。

僧帽筋をほぐすことで得られる3つのメリット

肩こり・首こりが軽減

血流が改善し、酸素や栄養が筋肉に届きやすくなる。

胸が開き、姿勢が美しくなる

猫背が改善し、自然と胸が張れる姿勢に。 見た目も若々しく・呼吸が深くなる 姿勢が整うと印象が変わり、代謝・集中力もアップ。

よくある質問(Q&A)

Q:毎日やってもいいですか?

A:はい、毎日行ってOKです。朝晩1〜2分程度で十分です。

Q:肩に痛みがある場合は?

A:痛みが強いときは無理せず、専門家(理学療法士・整形外科)に相談を。

Q:ストレッチしてもすぐ戻るのはなぜ?

A:姿勢習慣やデスクワーク時間が長いと再発しやすいです。

日中の姿勢意識と軽い肩回し運動をセットにしましょう。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。なかなか通常の生活では胸を拡げたり、背伸びをする時間はとても少ないと思います。そのため、気が付かないうちに胸の開きが減少し、姿勢が悪くなってしまいます。このような状態になるのは少し時間がかかるため、なかなか自分では気づきにくく、気がづいたときには相当姿勢が悪くなってしまっていることがほとんどです。今回ご紹介したストレッチはを普段から意識して行うことでそういった問題が起きないように予防することができます。ぜひ、普段の生活に取り入れてみてください。

コメント