はじめに

最近腕や胸周りの筋肉をつけたいと思う方が増えてきました。でもジムに行くのはめんどくさいから家で密かに筋トレをする方は多いと思います。私もその一人です。

このような方がよくやる筋トレの一つに『腕立て伏せ』があります。

腕立て伏せは

・簡単にどこでもできる

・自分で負荷量を決めやすい

・腕と胸を同時に鍛えることができる

といったメリットがあります。

しかし、この腕立て伏せはやり方を間違えるとかえって肩を痛めてしまう原因にもなります。

腕立て伏せをやるといつも肩がすごく痛くなるんだよね。やり方が間違ってるのかな。

腕立て伏せをやるときに本来効くはずの部位以外が痛くなる時はやり方が良くない可能性があるよ。今回はそのあたりを詳しく説明していくね。

そこで今回は

・肩を痛めてしまう良くない腕立て伏せについて

・腕立て伏せがうまくなるコツ

についてお伝えしたいと思います。

腕立て伏せのやり方

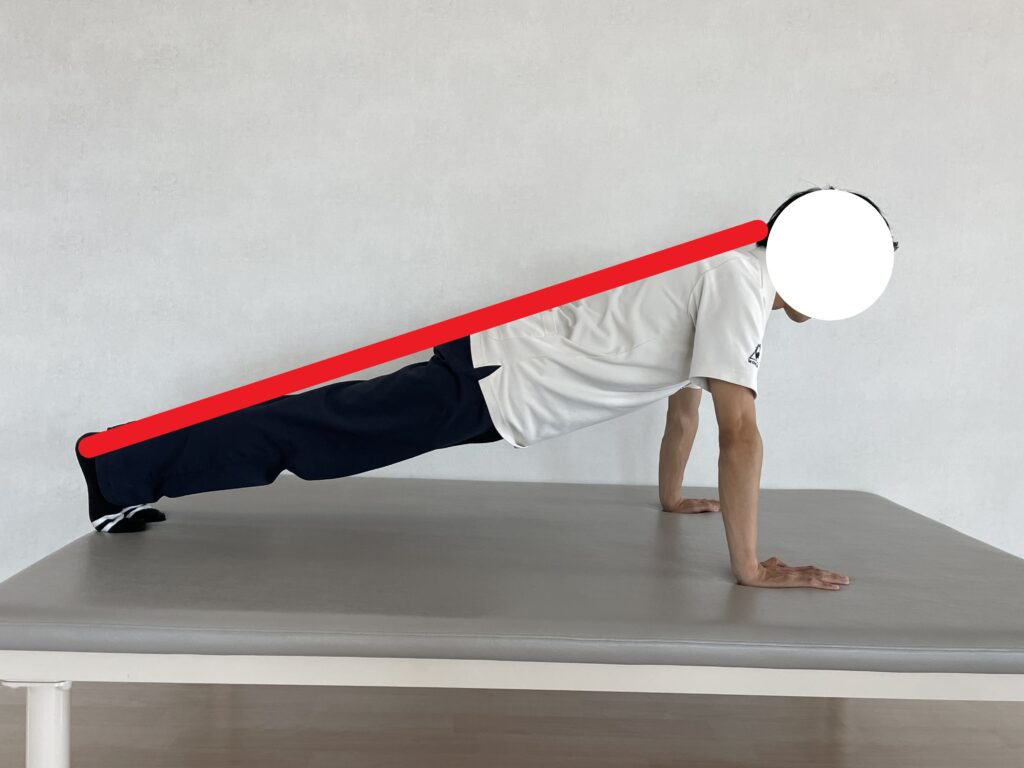

腕立て伏せは一般的にはうつ伏せの状態で体重を両手と両つま先の4か所で支え、その状態で両腕を曲げ重心を落とし、次に両腕を伸ばす力によって身体を持ち上げる動作のことをいいます。

このとき一般的な腕立て伏せは

・手の位置は肩幅よりやや開いた位置

・頭からつま先まで一直線

で行うようにします。

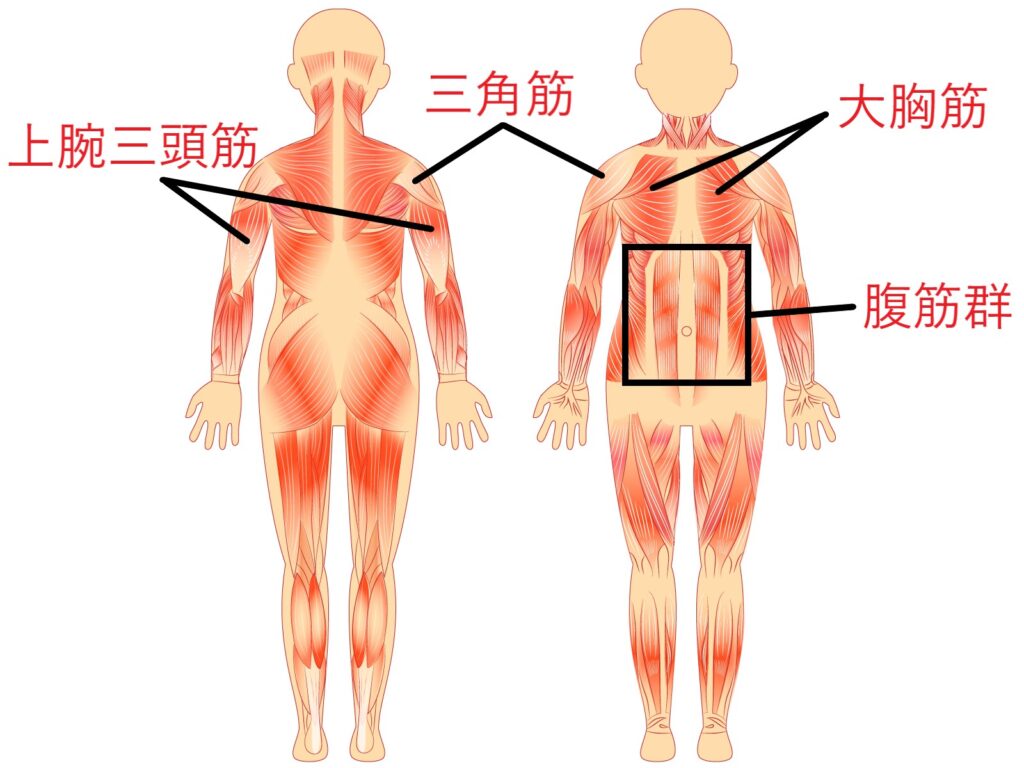

腕立て伏せで鍛えることのできる筋肉は一般的に以下の筋肉になります。

大胸筋

三角筋

上腕三頭筋

腹筋群

腕立て伏せをやることで得られる効果

私は普段理学療法士兼ピラティスインストラクターとして活動しています。そのときに腕立て伏せをやることが度々ありますが、その理由はいくつかあります。

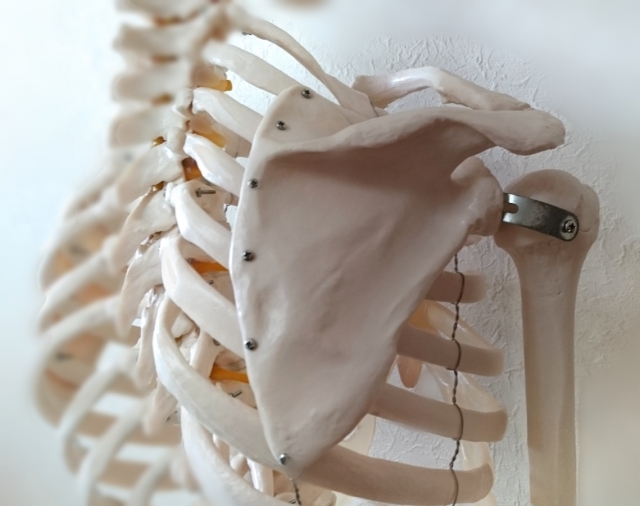

肩甲骨の安定性向上

腕立て伏せは手で身体の重さを支える必要があります。そのため、肩の土台でもある肩甲骨が安定していないと腕立て伏せはうまくできません。

よく五十肩で肩が痛いという方がみえますが、その中の多くは肩甲骨の不安定性が肩の痛みに影響していることが挙げられます。

そのため、肩を強くするためのエクササイズとして腕立て伏せは効果的な運動です。

しかし、肩が痛くなってから腕立て伏せを行ってしまうと、肩に過度な負担がかかり痛みを悪化させてしまう可能性があるため行わないようにしましょう。

肩甲骨についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

上半身と体幹のつながりを強くする

現代社会において猫背やストレートネックの方がとても増えております。これは体幹の力が弱くなり上半身が不安定になってしまうことが影響しています。

そのため、腕立て伏せのように上半身を使いながら体幹を安定させる運動を行うことによって首や肩にかかる負担を減らすことができます。

しかし、過度に腕立て伏せばかりを行ってしまうと逆に胸の前が硬くなりすぎてしまい、猫背を助長してしまいます。必ず腕立て伏せの後は胸の前を伸ばすストレッチと鍛える箇所のバランスを考えて背部のトレーニングも並行して行うようにしましょう。

体幹を安定させるための方法についてはこちらの記事に詳しくまとめてありますので、興味のある方はぜひご覧ください。

腕の力を鍛える

人間は二足歩行に進化し、下半身は体重を支えるための支持機能に優れ、上半身は物を作ったりする巧緻性に優れています。また物を運ぶ運搬機能も上肢にはあります。

このように上半身は下半身と違い、常に力を入れているわけではなく、必要な場面に応じてその力を発揮します。

そのため、上半身は下半身よりも持続的に力を発揮するのが苦手なため負担のかかることをするとすぐに疲労してしまします。そこで腕の力を鍛えることによって必要な時に無理なく、上半身の力を発揮できるようになります。

良くない腕立て伏せ

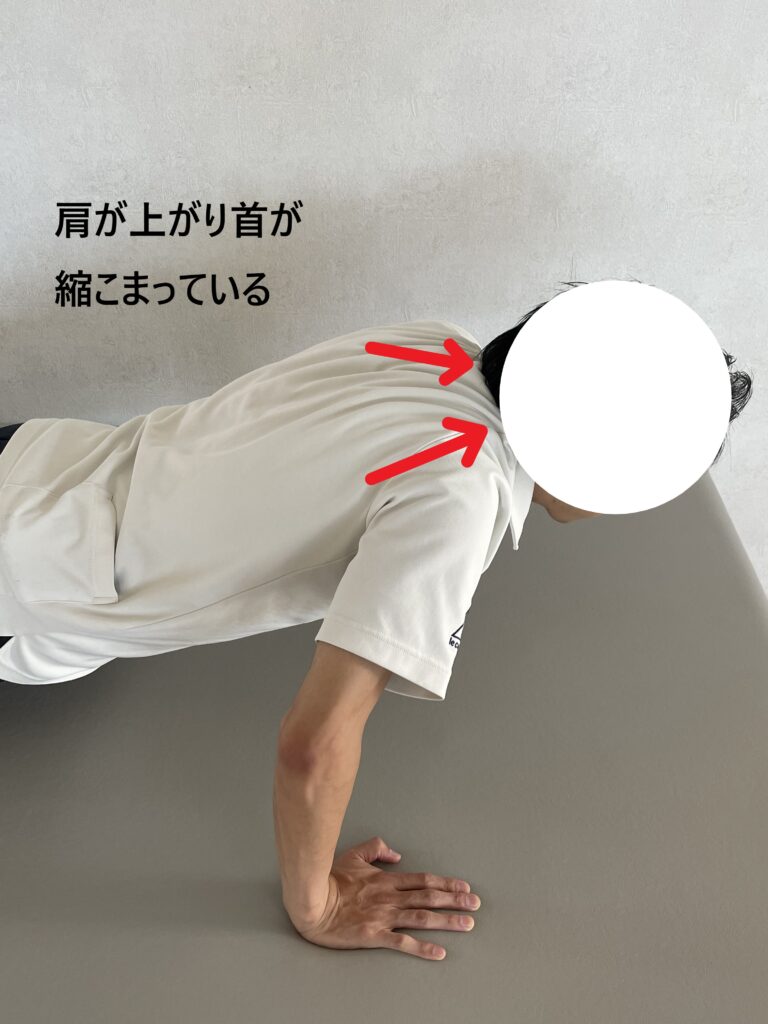

肩が上がる(巻き肩姿勢)

腕立て伏せを行うときに肩が上がってしまう方は肩や首に過剰に力が入り過ぎていることが原因となります。

普段から肩が巻き肩になっている人に多く、このような方は僧帽筋や三角筋に過剰に負担がかかり、肩こりを助長したり肩や首を痛めてしまう原因となります。

肘が伸びすぎる

身体を腕で支えるときに肘が過剰に伸びすぎてしまうときは上肢と肩甲骨の連結が弱いことが原因として考えられます。

肘が伸びすぎてしまう方は比較的女性に多くみられ、このような肘の状態を『過伸展』といいます。

この過伸展がみられる場合、無理に腕立て伏せを行うと、肘や手首に過剰に負担がかかりやすいため注意が必要です。

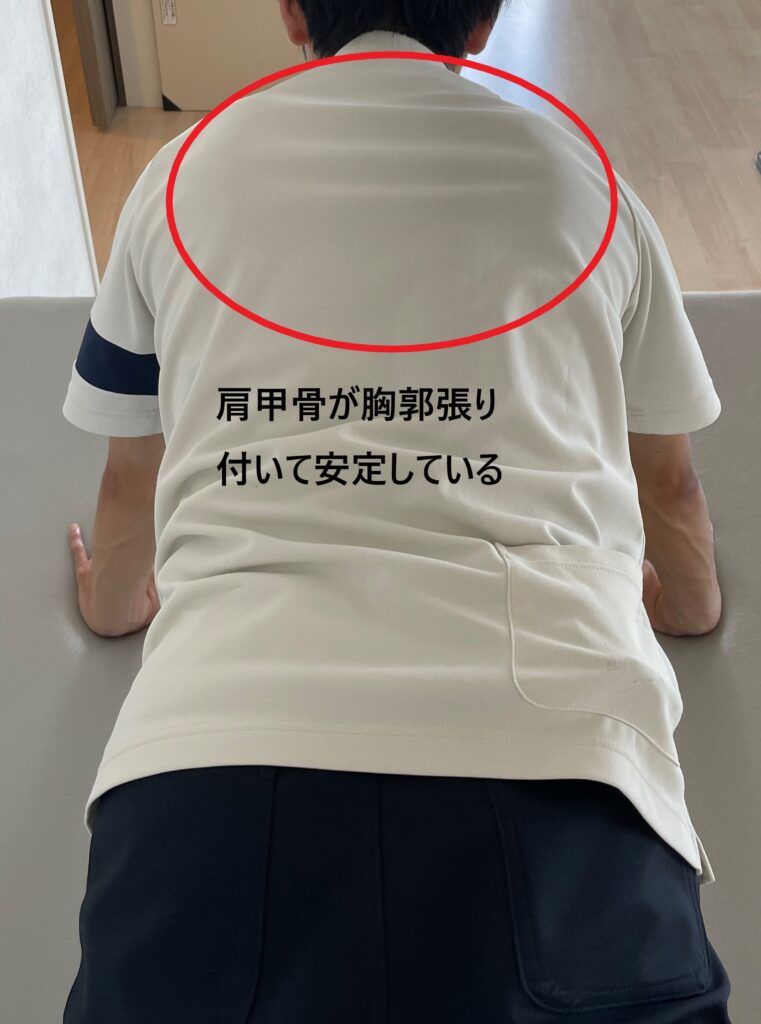

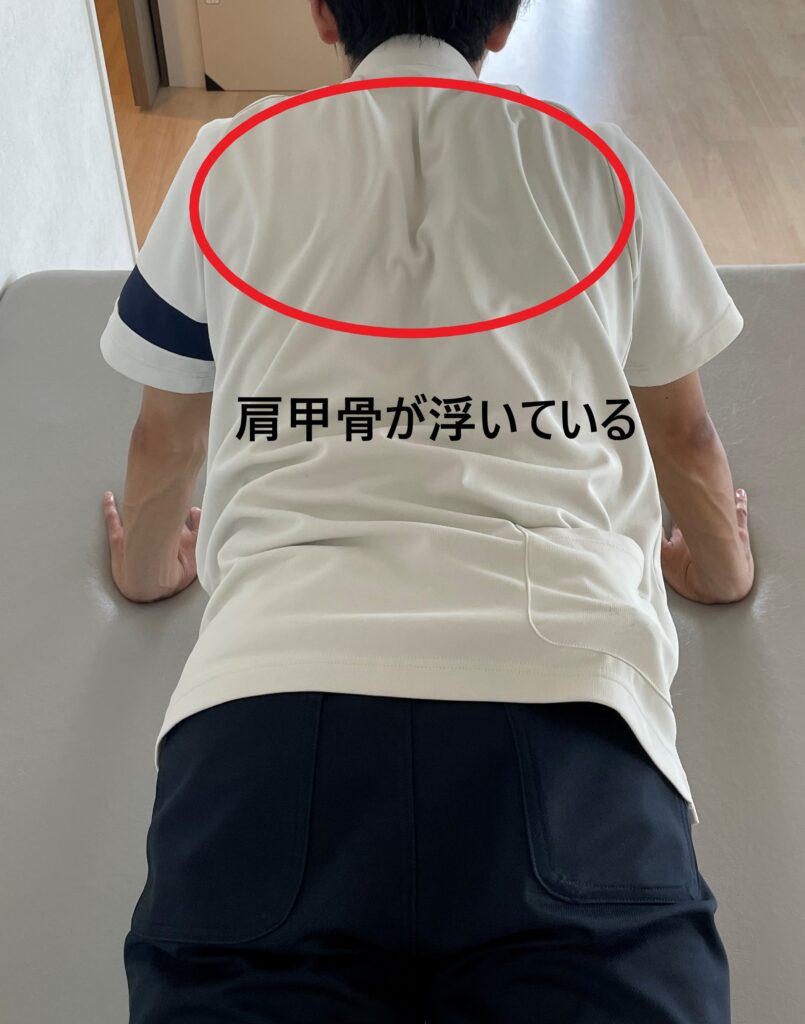

肩甲骨が浮く

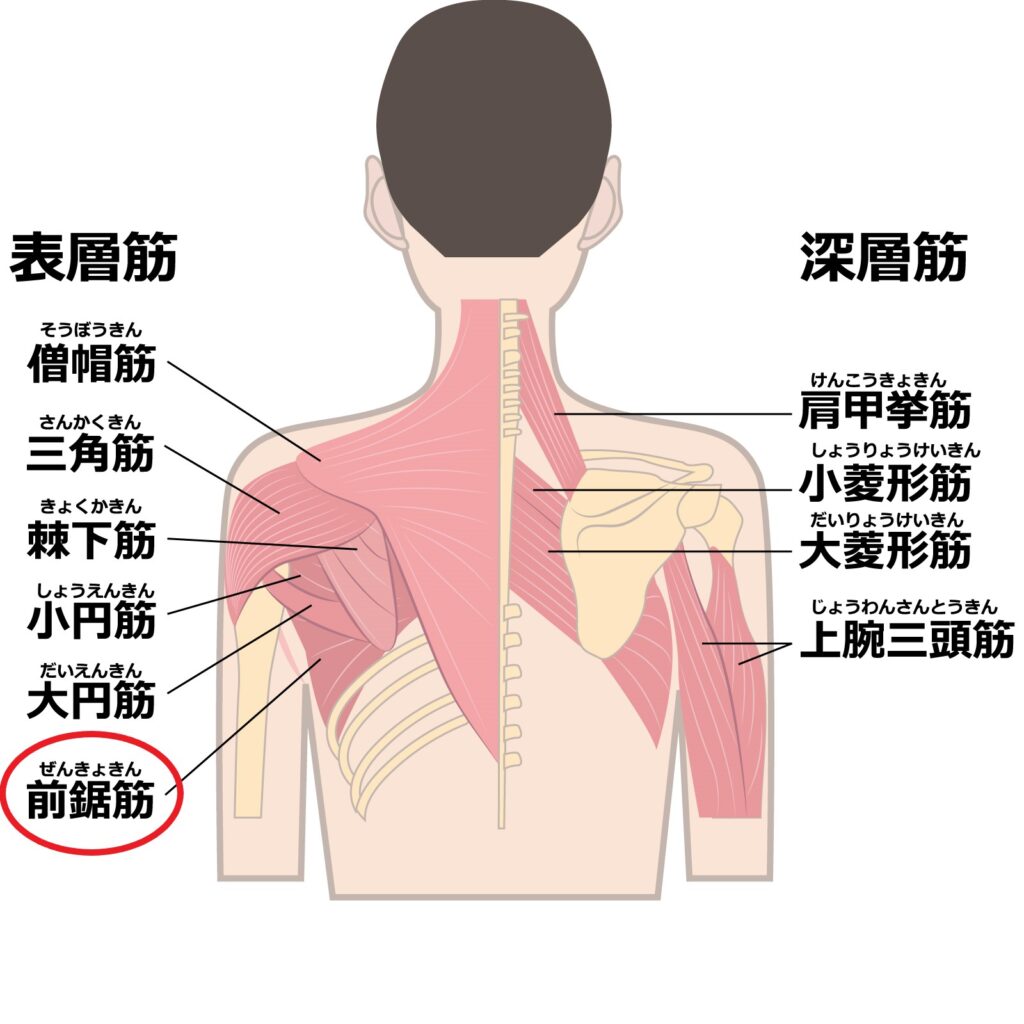

腕立て伏せを行うときに肩甲骨が安定せず、浮いてきてしまう方は前鋸筋や僧帽筋中部・下部線維が弱い可能性があります。

肩甲骨が浮いてしまう状態を『翼状肩甲』といい、肩甲骨に不安定性があるサインの一つとなります。

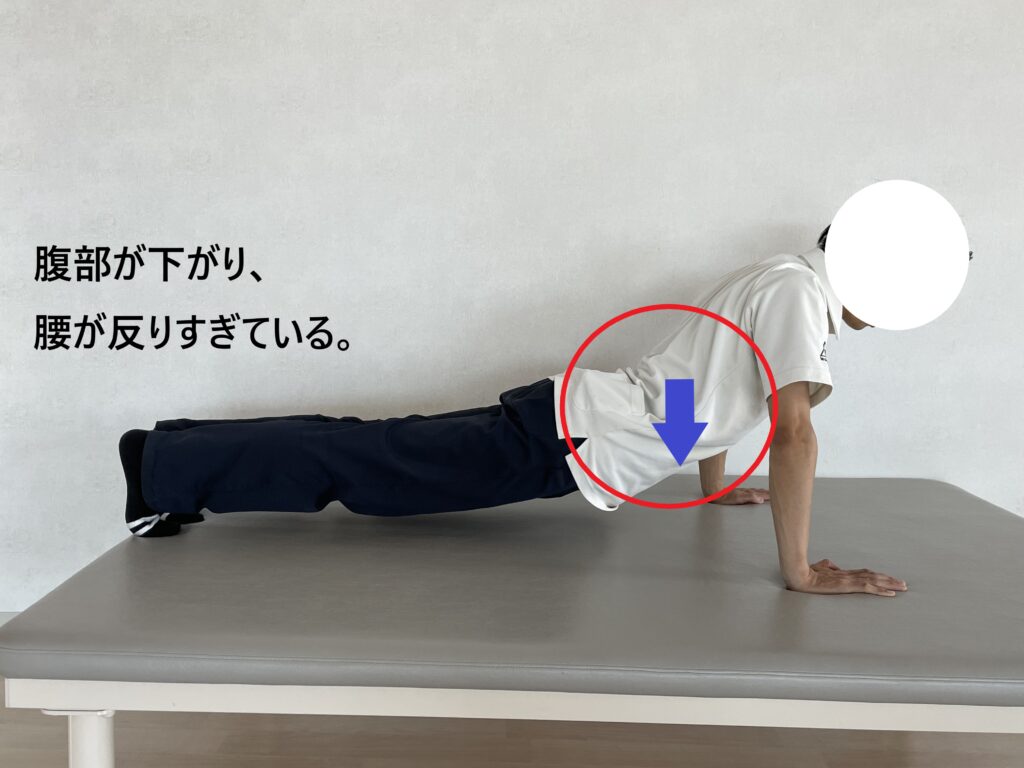

腰が反る

腕立て伏せをやるときに腹部が下に落ち込み、腰が反ってしまう方は体幹に不安定性がある可能性があります。このような状態になると、腰に負担が過剰にかかり腰痛のリスクが高くなります。

腕立て伏せで手首の負担を減らすアイテム

腕立て伏せをすると手のひらを返した状態になるため手首に負担がかかりやすい状態となります。

そのため、手首が痛い人は腕立て伏せが苦手だという人がとても多いです。

そのようなときにおすすめなのがプッシュアップバーになります。このプッシュアップバーを使用することによってバーを握り手のひらが内側を向いた状態で腕立て伏せを行うことができます。そうすると手首と前腕の軸が安定した状態で腕立て伏せが可能となり手首の負担を大幅に軽減することができます。

そしてプッシュアップバーにもいくつか種類があります。見るポイントとしては

バーの握りやすさ

床面にしっかりと固定されるか

が大切になります。

この2点をしっかりと兼ね備えているもので私がおすすめする商品はこちらになります。

バーの部分にはしっかりとスポンジが巻かれており、握りこみやすい形状になっています。また床面にしっかりと滑り止めがついていることでプッシュアップバーが安定して腕立て伏せを行うことができます。

安定して腕立て伏せを行うことでより大胸筋や腹筋群、肩周りの筋肉に刺激を与えることができ、よりエクササイズの効果を高めることができます。

腕立て伏せが上達するコツ

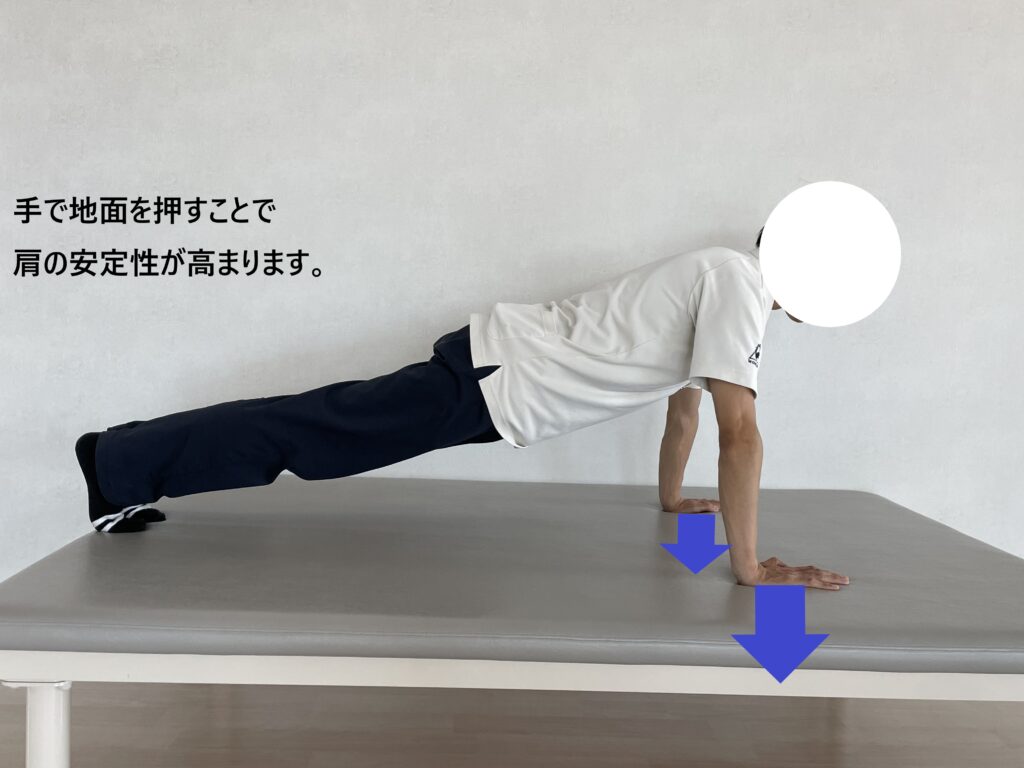

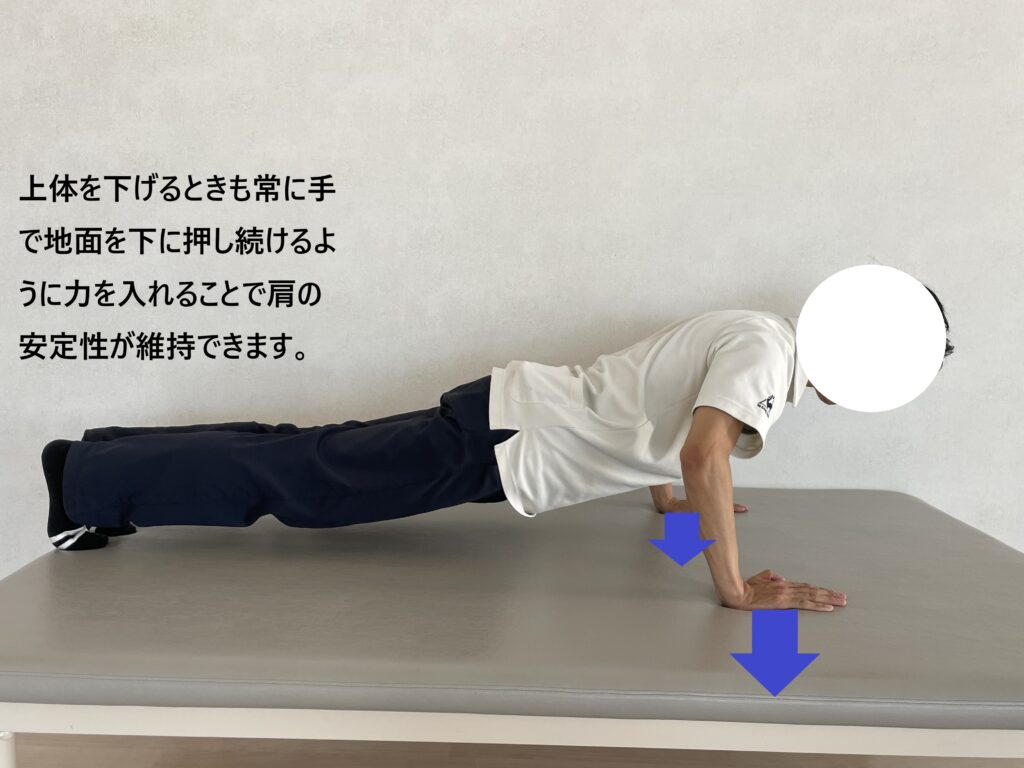

私が臨床で良く腕立て伏せをするときに意識させるのが『床を手で押す』ということです。よく皆さんがなりがちなのが重心を下げるときにこの床を押す力が抜けてしまう方が多いということです。

腕立て伏せをするときは上体を持ち上げるときも、下げるときも常に床を手で押し続けるように意識することで腕-肩-肩甲帯の軸が安定しやすくなります。

これは手のひらで地面を押す意識を持つことによって脇腹にある前鋸筋という筋肉に刺激が入りやすくなるためです。一度前鋸筋を意識して腕立て伏せを行ってみましょう。

前鋸筋を効率よく鍛えるアイテム『スタビリティチェア』

腕立て伏せをうまくやるコツとして前鋸筋の安定性を高めることが重要になります。

そこでこの前鋸筋の機能を効率よく鍛えるおすすめアイテムを一つご紹介したいと思います。

それがスタビリティチェアになります。

このスタビリティチェアにはペダルがあり、このペダルにスプリングというバネがついています。

そしてこのペダルを使うことで前鋸筋を効率鍛えることができます。

スタビリティチェアを使ったエクササイズ

まずスタビリティチェアのペダルに片手を乗せ、もう片方の手を台を置きスタビリティチェアと高さをそろえた高さの床に置きます。

このときは床についた側の手でしっかりと地面を押し前鋸筋に力を入れる意識を持ちます。そして地面に着いた側の前鋸筋は常に腕を伸ばした状態で安定して地面を押し続けるイメージを持ちます。

次にもう一方の手でペダルを押すようにして力を入れていきます。このときは腕が曲がった状態から伸びていくときに前鋸筋が働くイメージを持ちます。

そのため、このスタビリティチェアを使用することによって

・腕を伸ばした状態で持続的に地面を押す前鋸筋の力

・腕を動かしながらの状態でペダルを押し続ける前鋸筋の力

の二つの前鋸筋のコントロールする力を鍛えることができます。そのため、腕立て伏せにおいて腕を伸ばした状態で身体の位置を安定させたり、身体を上下に動かすときの安定した肩周りの力の発揮をこのスタビリティチェアがあることによって両方とも効率よく鍛えることができます。

私が使用しているスタビリティチェアはMerrithewというブランドになりますが、とても触り心地が良く、またとても精巧にしっかりと作られているため不具合が生じることもほとんどありません。

コストは少しかかりますが、確実に安心した良い物が欲しいという方はぜひMerrithewのスタビリティチェアがおすすめです。

コストを抑えたい方や少し試しに一つ購入したいという人はこちらの商品が一度試すのはおすすめです。

最後に

今回は腕立て伏せに着目して細かなポイントや注意点についてお伝えしました。一つの運動でもたくさんの気を付ける点があり、それらを理解していることで最大限の効果が得られやすくなります。

なんとなく運動をするのでは逆にどこかを痛めてしまったり、身体のバランスを崩してしまう原因にもなります。

今回の記事を読んで、当てはまる点などがあったら、まずはそこを修正するように意識をしましょう。より効果が高まりやすくなりますよ。

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

コメント