はじめに

昔から体が硬い方や以前はそんなこともなかったのに最近になって体が重たく感じるという方は多いと思います。体が硬い方は柔らかい人と比較してケガのリスクや身体の不調をきたす可能性が高くなります。

最近無理な動きをするとすぐに身体が痛くなるんだよね。

それは関節の動きが硬くなってきているサインかもしれないね。

年齢を重ねるごとに筋肉や関節の動きは低下しやすくなります。これは普段から身体を動かしていないことで軟部組織が硬くなったり関節軟骨からでる滑液の量が減ってしまうことが影響しています。

すると結果的に身体を痛めてしまうというわけです。

そこで今回は身体の硬さの中でも特に腰痛の原因となりやすい股関節前面の硬さの評価とその対処法についてお伝えしたいと思います。

股関節の前側が硬くなる人の特徴

股関節の前側が硬いと感じている人は以下の特徴が当てはまるか確認してみましょう。

反り腰

内股

股関節の開きが少ない

ふくらはぎが硬い

つま先重心になりやすい

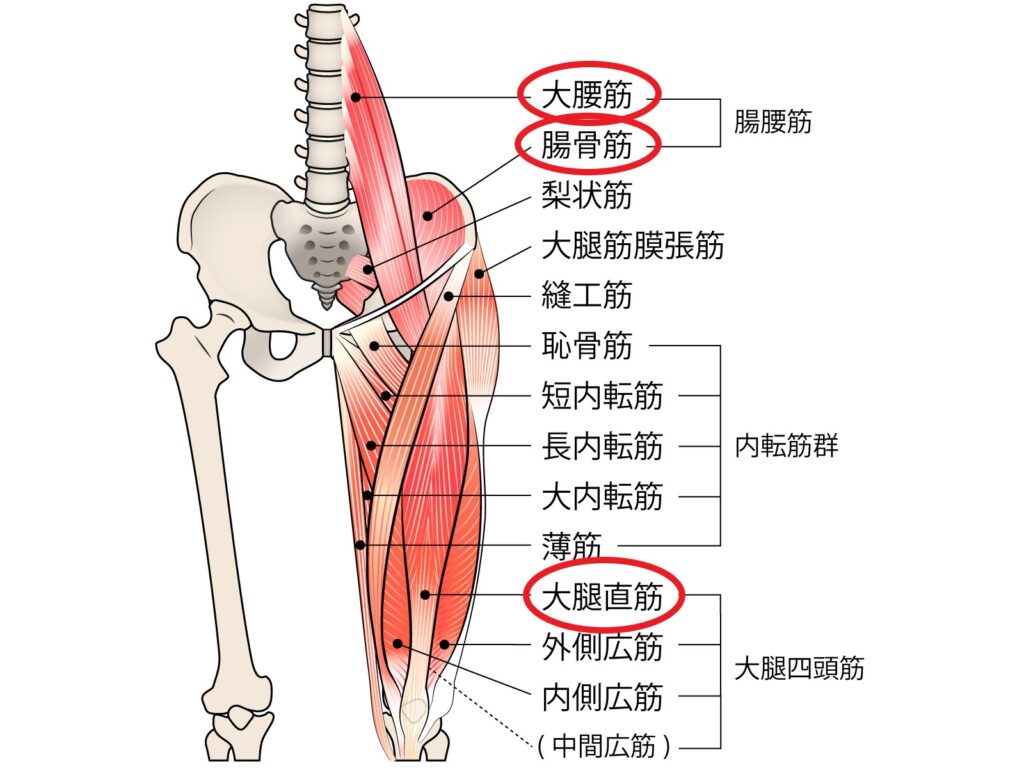

股関節の前側にある筋肉

この中でも股関節の前面の硬さに特に影響するのが次の3つの筋肉になります。

大腰筋

腸骨筋

大腿直筋

股関節の前側が硬くなることで起こる弊害

骨盤前傾による腰痛

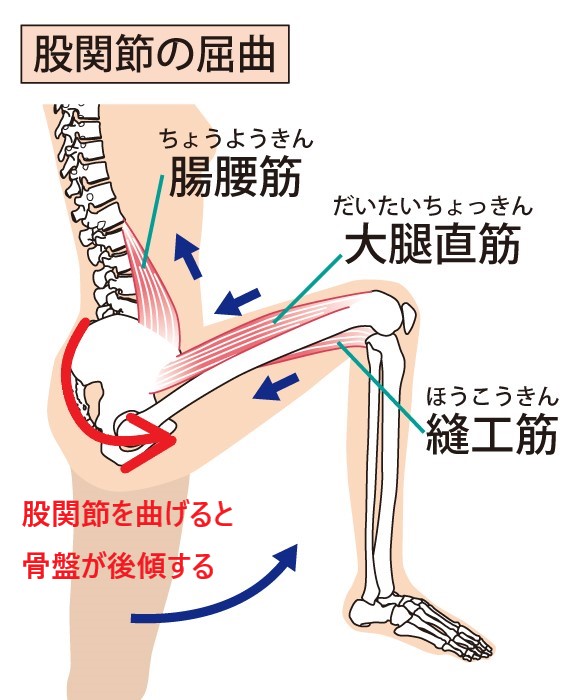

股関節前面にある筋肉が硬くなることで骨盤を前傾方向へ引っ張ります。

すると骨盤の動きと連動して腰椎の反りが強くなり腰痛の原因となります。

腰痛でお困りの方はぜひこちらの記事もご覧ください。

股関節の痛み

股関節の前面が硬くなることで股関節は内旋(内側への捻じれ)しやすくなります。

すると股関節のゆとりがなくなり詰まりやすくなることで股関節に負担がかかります。

股関節に痛みのある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

膝の痛み

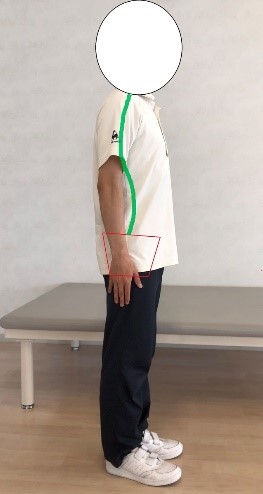

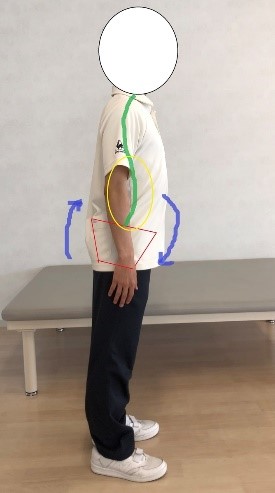

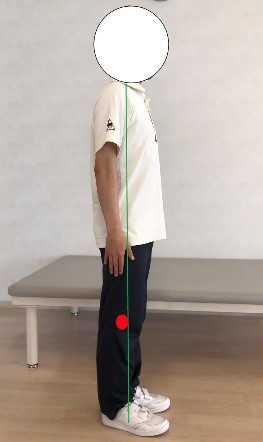

股関節前面が硬くなることで骨盤が前傾します。

すると立っているときに重心線(ー)が膝(●)よりも前方を通ることで膝が過剰に伸びる(過伸展)方向➡への負担がかかります。

正常な立位時の重心線(ー)はほぼ膝関節上を通ります。

膝が伸び過ぎることで痛みがある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

股関節前面の柔軟性チェック

股関節前側の詰まりの評価

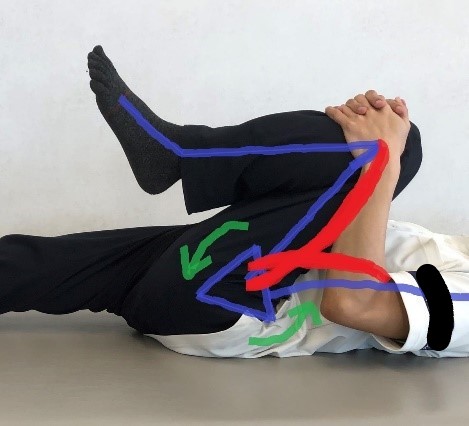

1 まず仰向けになります。

2 この状態で足を曲げてみます。このときに曲げた側の鼠蹊部のどこかに痛みや詰まりを感じる人は股関節の前側が硬くなっています。鼠蹊部は赤く示した部分になります。

反り腰の方は体幹の筋肉が弱い傾向にあります。ご自宅でも簡単にできる体幹トレーニングについてはこちらの記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

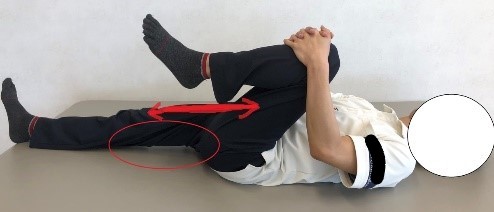

股関節前面にある筋肉の伸長性の評価

仰向けの状態から片方の足を曲げていきます。 そのときに伸ばしている側の太ももが床から離れた場合、伸ばしている側の股関節前面から太ももの前側が硬いという評価になります。

股関節前面のむくみをとるおすすめアイテム

股関節の前側の浮腫みが気になるという人はぜひミネラルレッグスムーサーも同時に使用するのがおすすめです。

こちらのミネラルレッグスムーサーは楽天ランキング1位を多数受賞しており、私も使用してみましたが少しひんやりした感触でとても気持ち良いです。またマッサージをすることで太ももが柔らかくなり老廃物が流れるのがとても実感できます。

また、1200円という低コストでお試しも可能なので、ぜひ一度体験していただけたらと思います。

どうして股関節に詰まりを感じるのか

本来は足を曲げると骨盤が後傾しそれと連動して腰が丸くなります。

しかし、股関節前面が硬くなると足を曲げたときに骨盤が後傾せず前傾位のまま股関節が曲がっていきます。

すると骨盤と股関節の間で筋肉がうまく滑走せず、それが詰まり感として現れます。

股関節前面の段階的ストレッチ

初級

まず簡単にできる太ももの前の筋肉のストレッチ法からお伝えします。

■やり方 肘をついた状態で片膝を曲げて上体を後ろに反らしていきます。すると太もも前側の筋肉が伸びるのがわかると思います。 ■時間 40秒から60秒

もう1つはベットのような場所で簡単にできる方法です。

■やり方 片方の足を曲げベッドの上に残した状態で反対側の足をベッドから下ろします。 ■時間 40秒から60秒

中級

■やり方 横向きの状態で足首を持ち膝を曲げます。この状態でゆっくりと足を後方へ引っ張ることでももの前側の筋肉を伸ばすことができます。 ■時間 40秒から60秒 ■回数 20回×3セット ■ストレッチのコツ 足を後ろに持っていく際、腰を反らせずにお尻の筋肉を意識して足を後ろに蹴るのがポイントです。そうすることで股関節の前側のストレッチと臀部のトレーニングを同時に行うことができます。

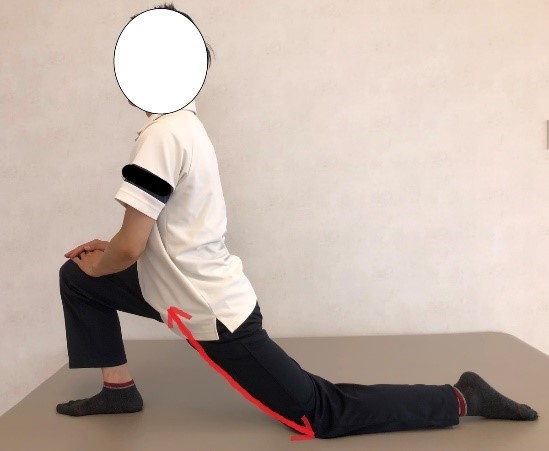

■やり方 片脚を前につき、もう片方の足は後方へ伸ばします。そして両手は膝を持ちながら上体を起こしキープします。 ■時間 30秒から40秒 ■ストレッチのコツ この姿勢を作る際、腰を反らすのではなく骨盤を床に下げるイメージで行いましょう。この姿勢をとることで後方に伸ばした太もも前面と前方についた側の殿部を同時にストレッチすることができます。 また、この状態をキープすることで下半身のトレーニングにもなります。

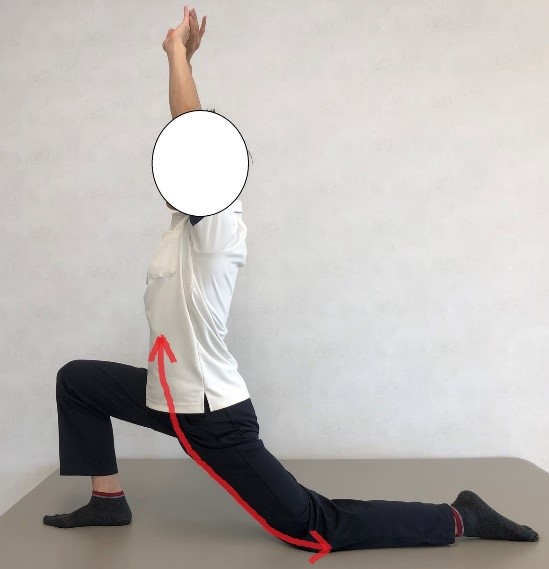

上級

■やり方 中級で紹介した姿勢から両手をバンザイします。すると太ももの前だけではなく体幹の前面も同時にストレッチすることができます。 ■時間 30秒から40秒 ■ストレッチのコツ 両手を持ち上げると腰を反り過ぎてしまう可能性があるため、しっかりとお腹に力を入れた状態で行いましょう。 またこの姿勢はバランスをとることがより難しくなるため、負荷を上げて下半身のトレーニングをしたい方にもおすすめです。

反り腰の方は体幹の筋肉が弱い傾向にあります。ご自宅でも簡単にできる体幹トレーニングについてはこちらの記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

最後に

皆さんいかがでしたか。自分の身体なのにこんなこともできないのかと新たに発見したこともあるかと思います。昔の身体の感覚を持ったままいきなり無理な動きをしようとすると大怪我につながります。

そして私の職場にはそのような方がたくさんみえます。普段から身体のケアを行なっている方は自分の身体の状態を把握しているだけではなく、実際の動きと自分の身体のイメージがしっかりと合っている方が多いです。

普段から自分の身体に目を向け何が苦手なのか、どこを改善することが必要なのか意識して生活をおくってみましょう。

今回の記事がそのお役に少しでも立てれば幸いです。

本日もご覧いただきありがとうございました。

コメント