【最終更新日:2025年10月13日】

はじめに

「腕の内側がジンジンする」「手首から肘にかけてピリピリする」

こうした症状は一時的な疲れや姿勢の問題のこともありますが、神経の圧迫や筋肉の緊張、血流の滞りなどが関係していることもあります。

身体の中にはとても多くの神経が存在します。普段何気ないことで痺れを感じたことは誰しもがあるかと思います。

このような痺れは身体のどこに神経が走行しているのか知っているだけで対処できることもたくさんあります。

この記事では、理学療法士の視点から「腕の内側が痺れる原因」と「自分でできる確かめ方・対処法」について分かりやすく解説します。

腕の内側が痺れるとは?症状の特徴を整理

腕の内側とは、手のひらを上にしたときに見える 肘から手首にかけての内側ライン を指します。

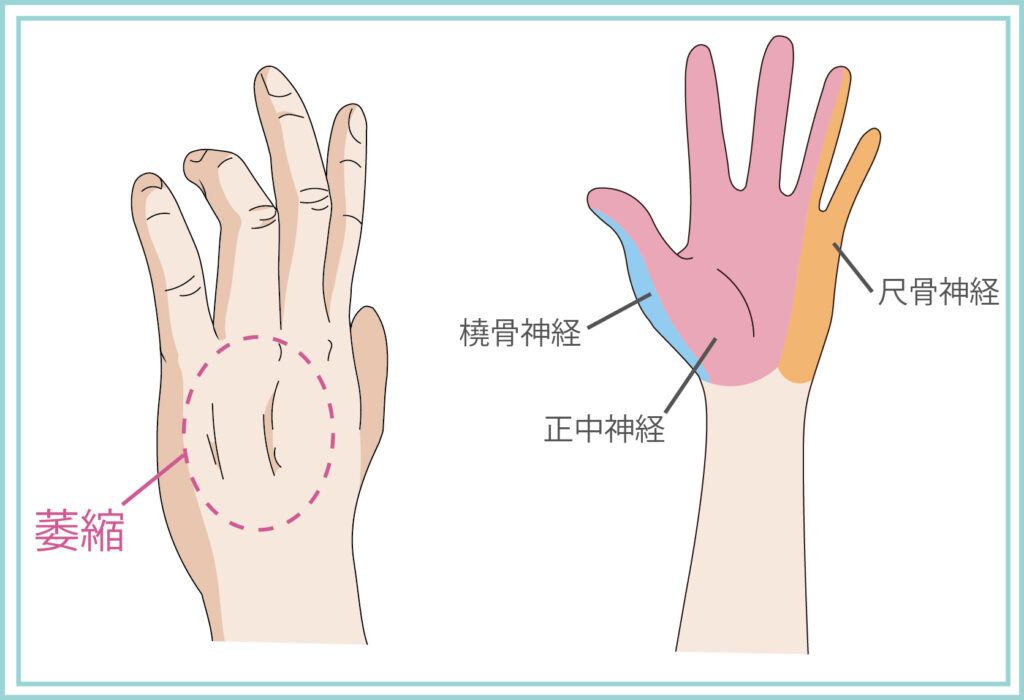

この部分は、尺骨神経 や 正中神経 が通る経路であり、デスクワークや長時間のスマホ操作、肘の圧迫などで刺激を受けやすい場所です。

痺れの感じ方は人によって異なりますが、以下のような訴えが多く見られます。

ピリピリ・チクチクするような電気的な感覚

触ると鈍い・冷たい感じがする

力が入りにくい、握力が落ちる感じがある

指先(特に小指・薬指)まで痺れる

一時的なものなら問題ありませんが、数日以上続く場合や、徐々に範囲が広がる場合は注意が必要です。

腕の内側が痺れるさまざまな原因

1. 神経の圧迫・障害によるもの

腕や手のしびれで最も多いのが、神経がどこかで圧迫されている状態です。

代表的な疾患は次の通りです。

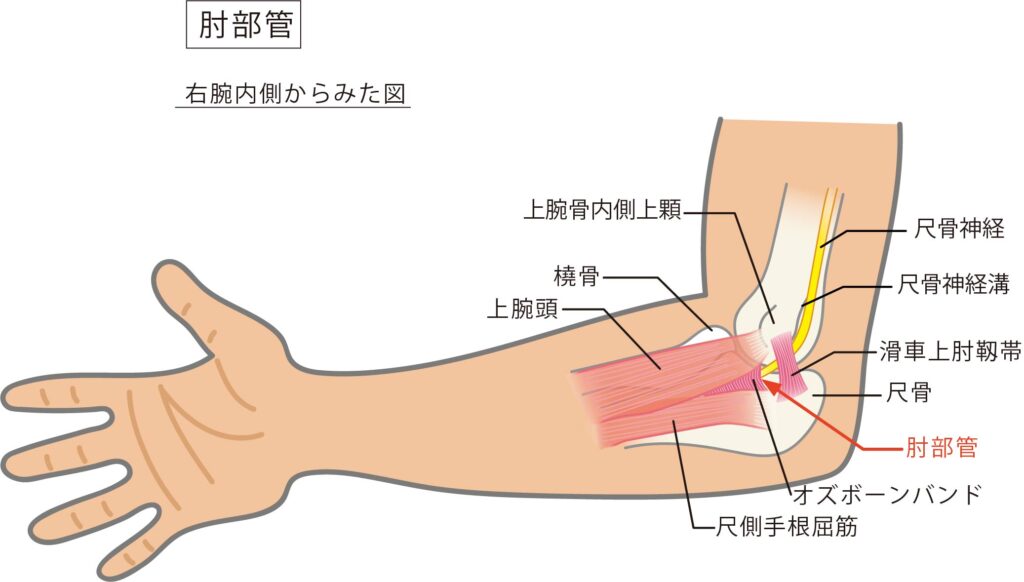

● 肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)

肘の内側を通る「尺骨神経」が、肘の骨のトンネル(肘部管)で圧迫されることで起こります。

小指・薬指側の痺れや、肘の内側を打つと電気が走るような感覚が特徴です。

● 胸郭出口症候群

首から肩にかけての神経や血管が、筋肉や肋骨の間で圧迫されることで起こります。

長時間のデスクワーク、猫背、重い荷物を持つ習慣がある人に多く、腕の内側に痺れが出ることがあります。

● 頚椎神経根症

首の骨(頚椎)から出る神経が圧迫されることで、腕のしびれや肩の重だるさを伴います。

加齢や姿勢不良による椎間板変性が関係することも多いです。

● 手根管症候群

手首付近で正中神経が圧迫される状態です。

主に手のひら〜親指側の痺れに関係しますが、前腕の内側まで違和感が広がるケースもあります。

2. 筋肉や筋膜の緊張によるもの

長時間の同一姿勢や反復動作により、前腕〜上腕の筋肉が硬くなり、神経や血管を圧迫してしまうことがあります。

特に影響しやすいのは以下の筋肉です。

円回内筋:肘の内側で正中神経を圧迫

上腕二頭筋:肘を曲げる筋肉の使い過ぎにより神経を圧迫

前腕屈筋群:パソコン・スマホ操作で慢性的に緊張し神経を圧迫

筋肉による圧迫では、姿勢の改善・ストレッチ・軽い運動で改善することが多いです。

3. 血流不良・循環障害

神経や筋肉に問題がなくても、血流が悪いとしびれが出ることがあります。

特に以下のような状況では血行不良が関係します。

肘や腕を長時間机に押しつけている

猫背で肩がすぼみ、鎖骨下の血流が悪くなっている

寒冷環境で血管が収縮している

軽度であれば温めたりストレッチしたりすることで改善しますが、冷感・蒼白・痛みを伴う場合は、血管系の疾患も疑われます。

4. 代謝・全身疾患による神経障害

糖尿病、甲状腺機能異常、ビタミンB12欠乏などの代謝異常も、末梢神経のしびれを引き起こすことがあります。

この場合、両側に出る・足にも痺れがあるなどの特徴があります。

生活習慣病の既往がある方は、医療機関で血液検査を受けておくと安心です。

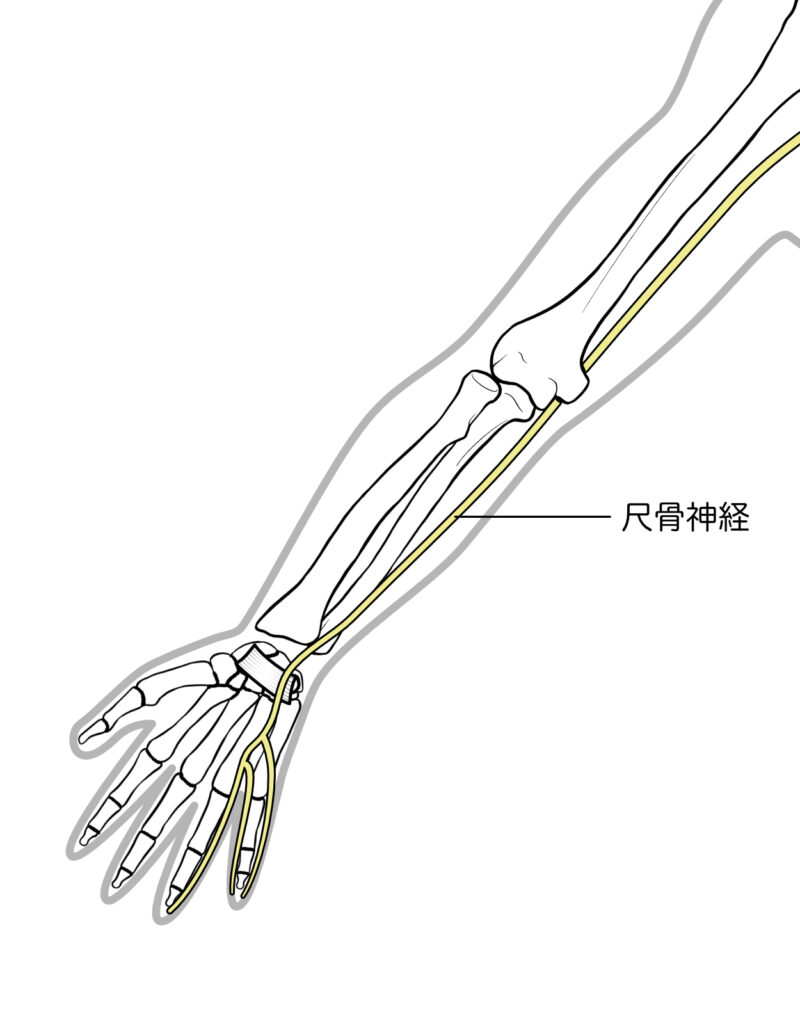

前腕の内側の痺れに影響する「尺骨神経」

前腕の内側が痺れる原因としてもっとも考えられるのが尺骨神経由来の痺れになります。

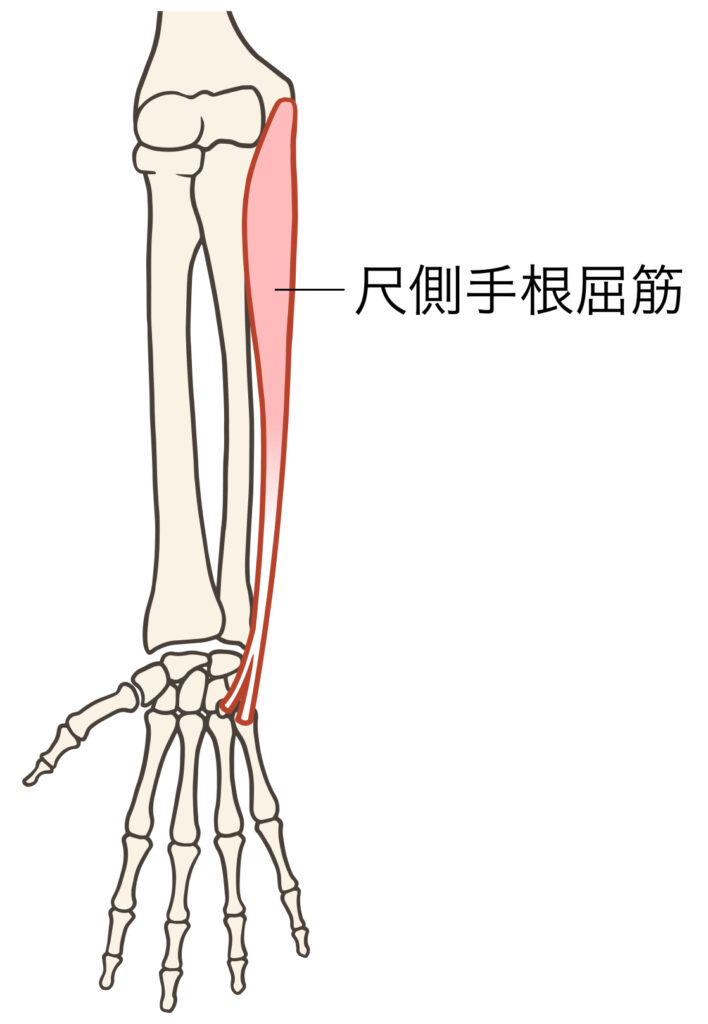

尺骨神経は腕の一部の筋肉(尺側手根屈筋など)や小指周囲の筋肉、親指の一部の筋肉(母指内転筋など)の運動神経を支配する筋肉になります。

そのため、この尺骨神経に問題が生じると特定の手指の筋肉に問題が生じるため、その症状をみることで尺骨神経の問題化を判断することができます。

もっとも尺骨神経麻痺を疑う際に確認する方法としてフローマン徴候をみる方法があります。

尺骨神経麻痺が生じると母指内転筋の筋力低下を生じます。母指内転筋は母指を内側に向かって閉じる筋になります。

そのため、母指と示指の間に紙を挟んだ状態で紙を引っ張る際に母指を閉じておくための母指内転筋に力が入らないと代償的に母指を曲げて紙を押さえようとする反応が出ます。

このように母指が曲がるように力が入った場合はフローマン徴候陽性と判断します。

前腕外側の痺れについてはこちらの記事にまとめていますのでぜひこちらの記事もご覧ください。

尺骨神経麻痺の原因

尺骨神経は腕の神経の大元である腕神経叢から分岐し上腕内側を走行し肘関節にある肘部菅と呼ばれる狭いトンネルを通過します。

この肘部菅というトンネルに摩擦や牽引などの刺激が加わると尺骨神経障害が生じます。

特に尺骨神経障害を起こす要因として挙げられるのがオズボーンバンドという部分になります。

このオズボーンバンドは尺側手根屈筋の中に尺骨神経が入り込む部分のことで、尺側手根屈筋の尺骨頭と上腕頭を結ぶ膜状の組織を指します。この部位を尺骨神経が走行しているため、よくこの部分で絞扼性障害を引き起こします。

このような手の形にも要注意

尺骨神経麻痺が生じると手の形にも見た目で変化が生じることがあります。

尺骨神経麻痺が生じると環指と小指の力が入りにくくなるため鷲手のような手の形をとりやすくなります。

自分でできる確かめ方(セルフチェック)

以下の方法で、どの神経や部位が関係しているかをおおまかに確認できます。

※痛みが強い場合は無理せず中止してください。

● 肘の内側を軽くたたく

肘の内側(骨の出っ張り)を軽くたたいて、ピリッと電気が走る場合は、尺骨神経の圧迫が関係している可能性があります。

● 首を横に倒す

首を痺れの出る側と反対側に倒して痺れが強くなる場合は、頚椎神経根症の疑いがあります。

● 腕を上に挙げてみる

頭上で腕を保持して痺れが強くなる場合は、胸郭出口症候群の可能性があります。

● 手首を反らす/曲げる

この動きで前腕に違和感が出る場合は、前腕筋の過緊張や手根管周辺の圧迫が考えられます。

腕の内側の痺れに対する対処法

それでは今回は腕の内側の痺れに影響しやすい尺骨神経由来の痺れに対するセルフケアの方法についてお伝えしたいと思います。

尺骨神経の絞扼部位の一つとして尺側手根屈筋の硬さが挙げられますので今回はその尺側手根屈筋の滑走性を引き出す方法をいくつかご紹介したいと思います。

尺側手根屈筋は前腕の尺側(内側)にある筋肉になります。

起始部:上腕骨内側上顆(上腕頭)、肘頭及び尺骨後縁の上部1/3(尺骨頭) 停止部:豆状骨・豆中手靭帯・第5中手骨底

作用:手関節の掌屈、尺屈

尺側手根屈筋のリリース

尺側手根屈筋は前腕部のもっとも内側にある筋肉になります。そのため、触診は比較的容易に可能です。

まず前腕尺側を把持します。

つぎにその状態で手関節を掌屈・尺屈させます。すると前腕内側にある尺側手根屈筋の収縮を感じることができます。

尺側手根屈筋の収縮を感じたらその部位を把持したまま手関節を尺屈・撓屈を交互に行います。

すると尺側手根屈筋の収縮と伸長を促すことができ滑走性を高めることができます。

この動きをゆっくり20回から30回繰り返し行います。

尺側手根屈筋ストレッチ

左右の手背同士を向かい合わせにした状態で手関節を掌屈・尺屈位に固定します。すると尺側手根屈筋の収縮を感じることができるかと思います。この状態を10秒から20秒程キープします。

尺側手根屈筋に収縮が得られたらゆっくりと環指と小指を把持しながら伸展し尺側手根屈筋をストレッチしていきます。このストレッチの状態を30秒から40秒キープします。

受診が必要なサイン

痺れが数日続く、または徐々に範囲が広がっている

力が入りにくい、物を落とすようになった

夜間に痛みで眠れない 手・腕が冷たくなる、色が変わる

これらがある場合は、神経や血管の圧迫・損傷の可能性があるため、早めの受診が大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 夜だけ腕が痺れます。寝方が悪いのでしょうか?

A. 枕の高さや腕の位置で神経が圧迫されることがあります。腕を頭の下に入れて寝る癖がある人は注意が必要です。

Q. 片腕だけ痺れるのはおかしいですか?

A. 片側の神経が圧迫されていることが多いです。左右差がある場合は整形外科で神経学的検査を受けましょう。

Q. マッサージしても治りません。どうすれば?

A. 神経圧迫が原因の場合、強いマッサージで悪化することがあります。ストレッチや姿勢改善が優先です。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

前腕内側の痺れの多くは尺骨神経由来で生じます。この痺れに対して原因をしっかりと理解していることで自身で対処することができるようになります。

人体にはとても多くの神経や筋肉があり、それぞれが影響し合いながら身体を形作っています。

少しでも身体に対する意識が高まることでセルフメンテナンスができるようになりますので、今後も内臓小僧のブログをご覧になっていただけたらと思います。