【最終更新日:2025年10月5日】

はじめに

ふくらはぎの内側が「ズキズキ痛い」「押すと痛い」と感じることはありませんか?

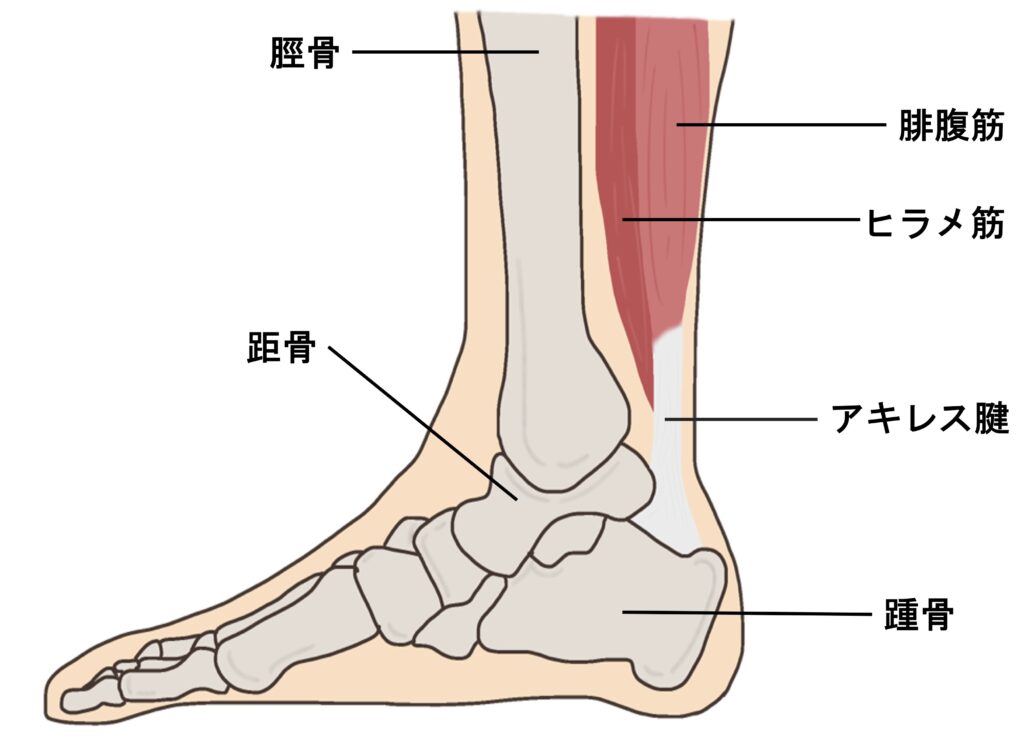

この痛みは、ヒラメ筋や後脛骨筋の硬さ、脛骨神経の圧迫・滑走性低下、血流障害などさまざまな原因で起こります。放置すると歩行や立ち仕事に支障をきたすこともあります。

ふくらはぎはよく第二の心臓といわれ下半身の末端部の血液を身体の中心へともどすために必要不可欠な部位になります。

しかし、最近では運動をする機会が減り、座っている時間が増えてきたことでふくらはぎの機能が低下している人が増えてきております。

そのような状況になると生じやすい症状としてふくらはぎの内側の痛みがあります。そしてこの痛みの原因にはある神経が関わっている可能性があります。

本記事では、理学療法士が「ふくらはぎ内側の痛みの代表的な原因」と「自宅でできるセルフケア・受診の目安」をわかりやすく解説します。

筋肉や神経のしくみを理解し、痛みを悪化させないためにできることから始めてみましょう。

ふくらはぎ内側が痛いのはなぜ?主な原因

ふくらはぎの内側が「ズキズキする」「押すと痛い」「歩くと痛む」という訴えは、スポーツ愛好者から立ち仕事・デスクワークの方まで幅広く見られます。原因は一つではなく、筋肉・神経・血流など複数の要因が絡み合っていることが多いです。以下に代表的なものを解説します。

足は唯一地面に接地する部位でもあるため、立つ時間が減ることによって足部への刺激が減り結果的にふくらはぎの筋肉が硬くなってしまうことで足首の柔軟性が下がってしまいます。

そしてこのふくらはぎの筋肉の間には脛骨神経という太い神経が走行しています。そのため、ふくらはぎの筋肉が硬くなることで脛骨神経の滑走性が下がり痛みを伴うことがあります。

他にも足の悩みを解決するための記事がありますので、興味のある人はこちらもご覧ください。

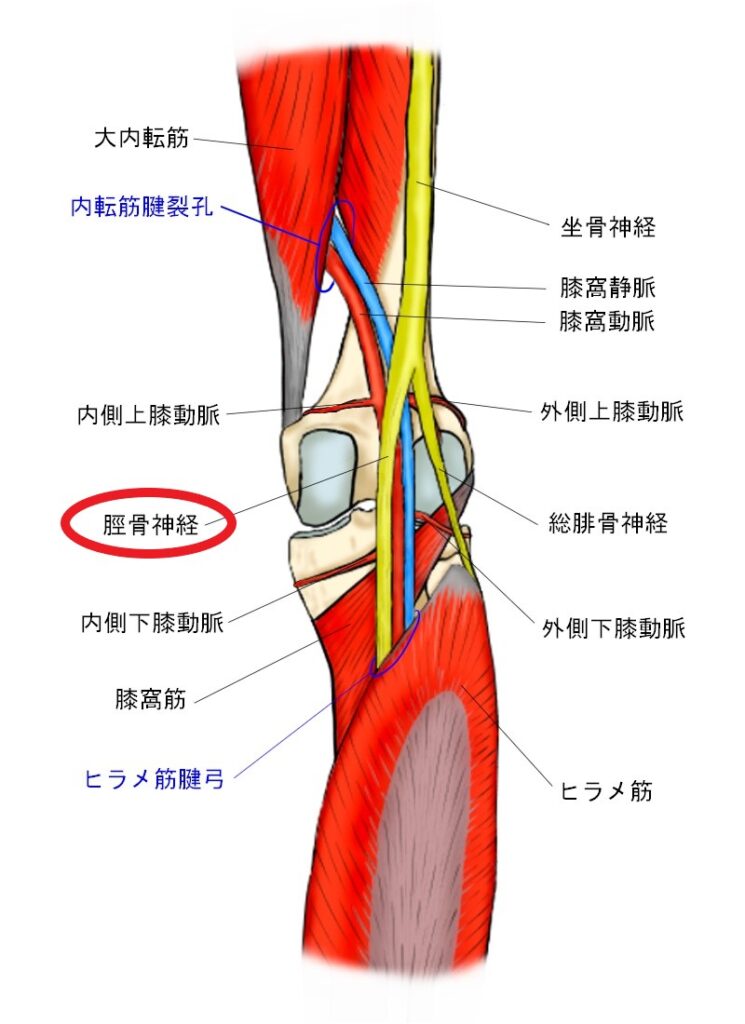

脛骨神経の圧迫や滑走性低下

ふくらはぎ内側を走る「脛骨神経」は、坐骨神経から分岐し、足首から足裏へ感覚・運動を司ります。周囲の筋膜が硬くなったり炎症が起こると神経が圧迫され、痛みやしびれが生じることがあります。神経がうまく「滑走」できない状態を「神経滑走性低下」と呼び、これも慢性的な不快感の原因です。

脛骨神経とは主に下腿を走行する神経で皆さんが一度は聞いたことがある坐骨神経から枝分かれしたものになります。

脛骨神経の走行としては膝の裏を通り、踵まで伸びている神経になります。そのため、脛骨神経に問題が生じると下腿に痛みや痺れを伴うこと原因になります。

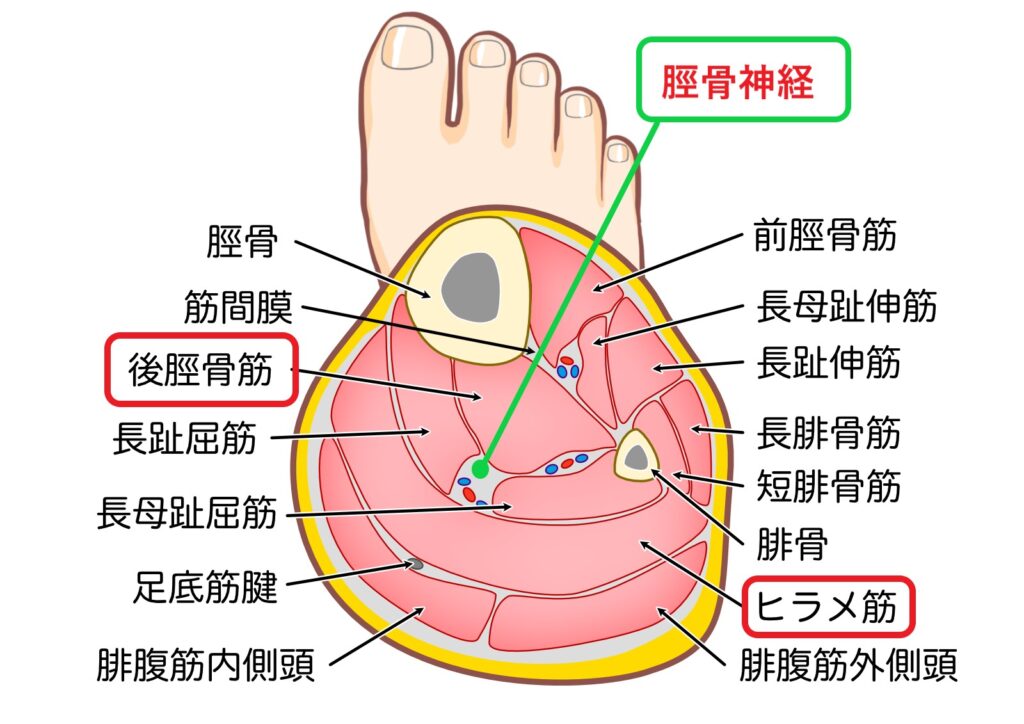

脛骨神経は膝の裏からふくらはぎの深層を通って外側足底神経と内側足底神経にわかれます。支配する筋肉は主に足の足底筋(下腿三頭筋、後脛骨筋、長趾屈筋、長母趾屈筋)になります。

また、ふくらはぎの後面の皮膚感覚を担う腓腹神経を出します。脛骨神経が障害されると歩行時に地面を蹴ることが出来なくなり、ふくらはぎから足底の感覚障害が起こります。

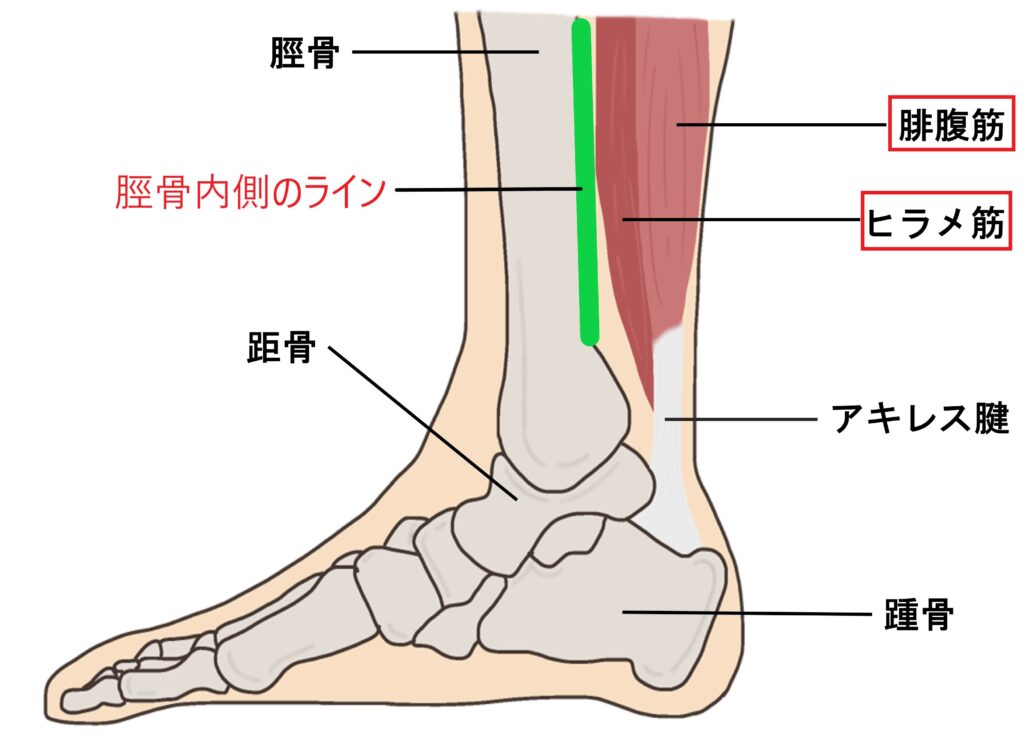

脛骨神経はヒラメ筋と後脛骨筋の間を走行している神経

そのため、脛骨神経の滑走性を高めたい時はヒラメ筋と後脛骨筋の動きを良くすることがポイントになります。

今回はヒラメ筋と後脛骨筋の緩め方についてお伝えしたいと思います。

ふくらはぎの痛みをとるためのセルフケアのやり方

セルフケアは「筋肉の柔軟性を高める」「神経の滑走を促す」「血流を改善する」ことを目指します。痛みが強い場合は無理せず、医療機関で指導を受けてから実施しましょう。

ヒラメ筋のマッサージ

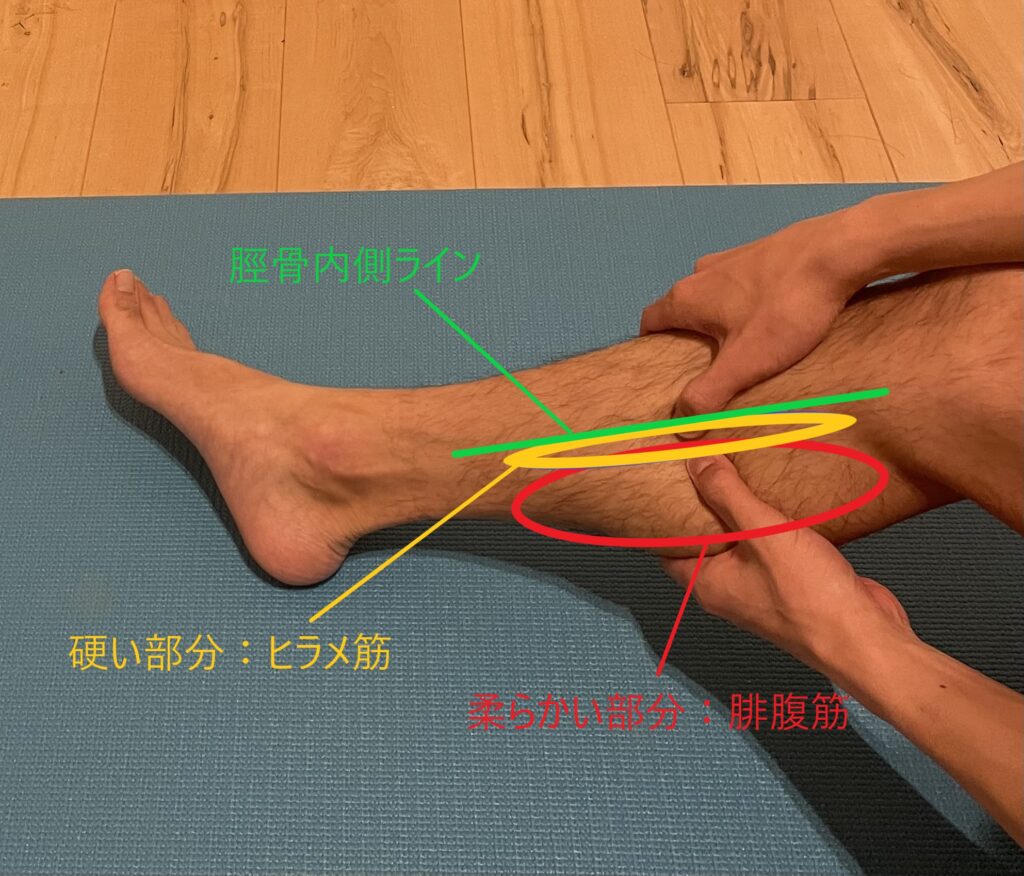

ふくらはぎの表面にある柔らかい感触の筋肉は腓腹筋になります。そしてその柔らかい筋肉の奥にある筋肉がヒラメ筋になります。

そのため、腓腹筋とヒラメ筋の境目を意識してふくらはぎをつまむようにして把持します。

次に腓腹筋とヒラメ筋を引き離すようにリリースしていきます。

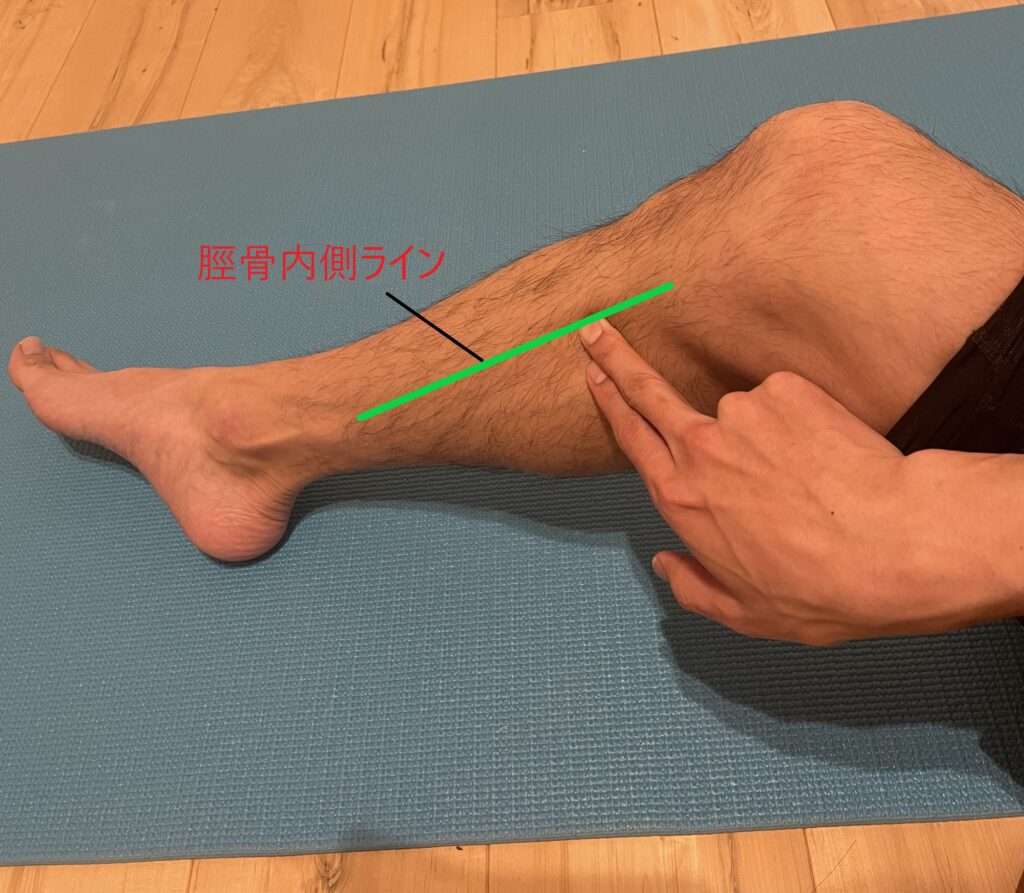

腓腹筋とヒラメ筋の境目を探すときのポイントはふくらはぎの脛骨の内側のラインを探すことです。

ヒラメ筋を緩めるときは脛骨内側ラインに指を置き、腓腹筋と脛骨内側を引き離すようなイメージでマッサージをします。腓腹筋とヒラメ筋の境目はふくらはぎの内側を触ると柔らかい感触から少し硬い感触に変わるポイントがあります。それが腓腹筋とヒラメ筋の境目になります。

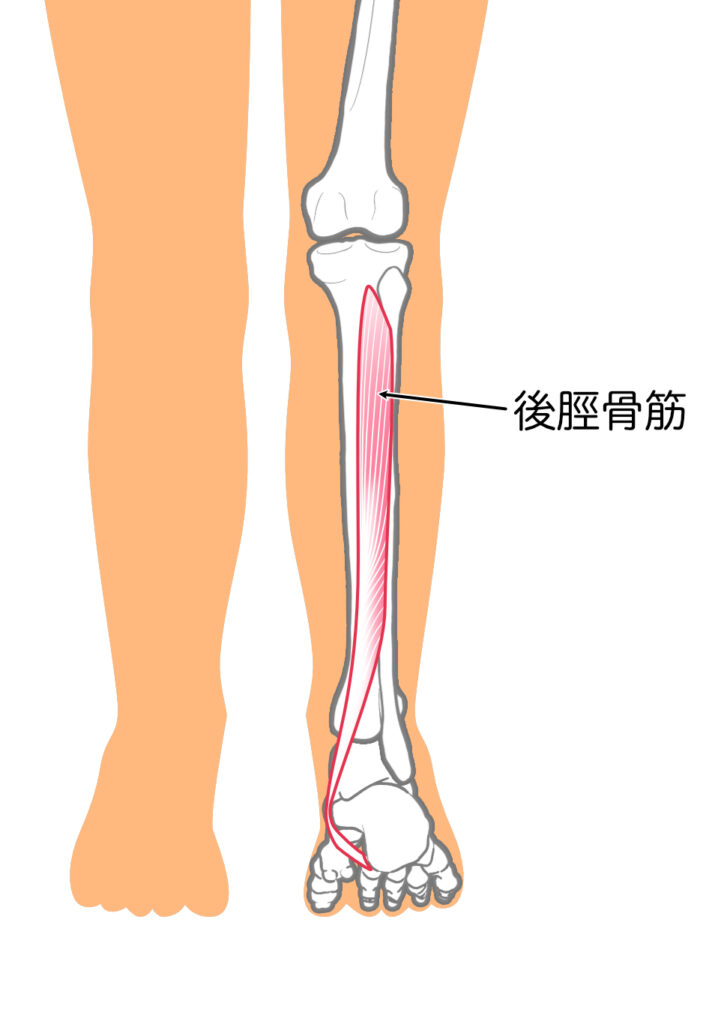

後脛骨筋のマッサージ

後脛骨筋はふくらはぎの最も深層部に位置する筋肉になります。

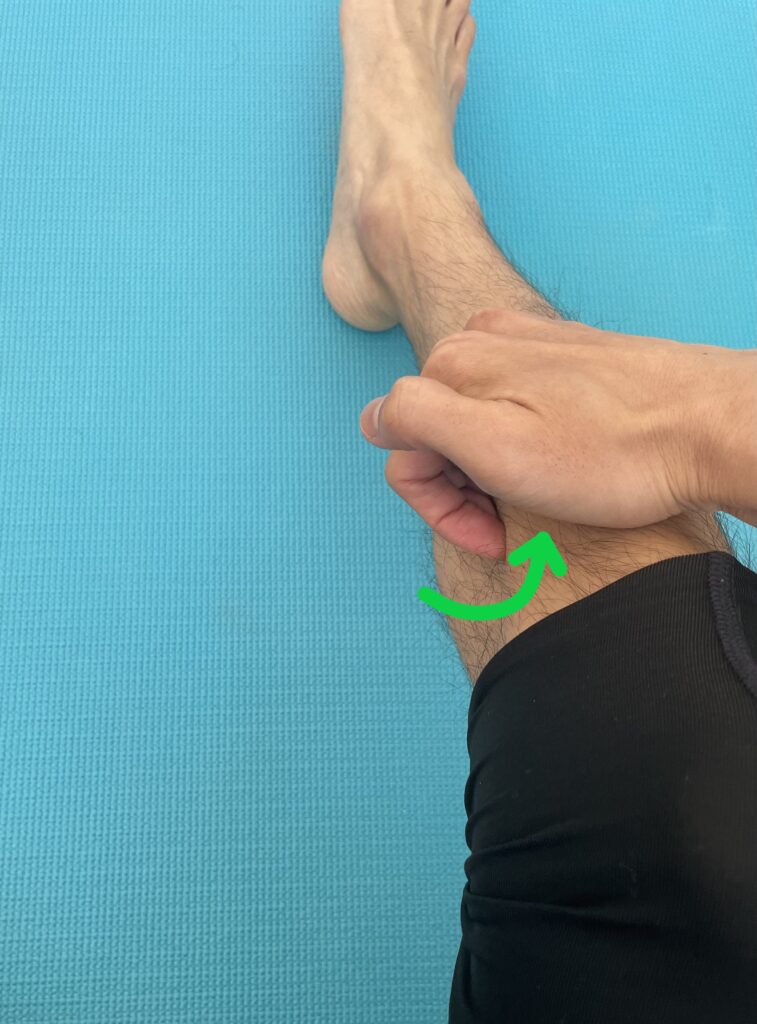

後脛骨筋に触れていく一つのポイントはこちらも脛骨の内側ラインになります。

そして今回はこの脛骨の内側ラインの深層部に指を入れることで後脛骨筋を緩めていく方法になります。

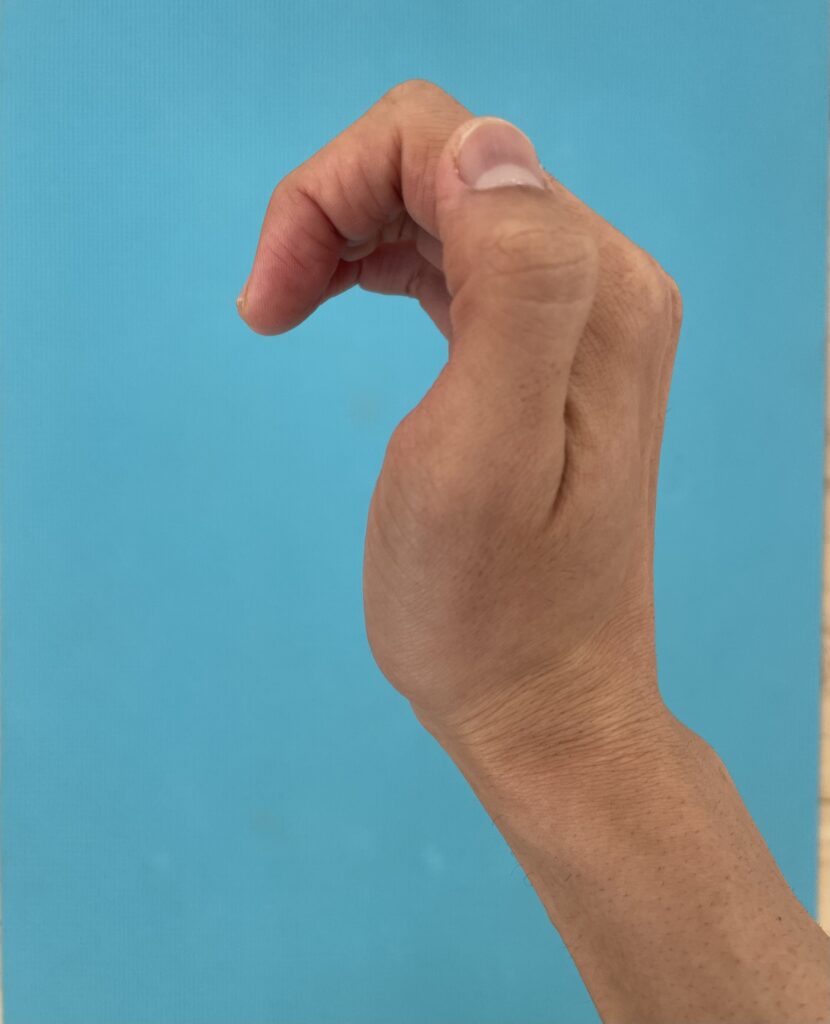

まず足首を寝かせた状態で脛骨の内側ラインに指を引っ掛けます。指はこのような形で触れていくと後脛骨筋にアプローチしやすいです。

指先をこのような形にして脛骨の内側から深層部に向かってゆっくりと圧をかけていきます。そして指を脛骨深層に入れたらその状態で脛骨に沿ってゆっくりとマッサージをしながら後脛骨筋を緩めていきます。

予防と日常生活での工夫

靴・姿勢・歩き方の見直し

クッション性の低い靴や摩耗した靴底は、ふくらはぎ内側の負担を増やします。アーチサポートのあるインソールや、適切なサイズの靴を選びましょう。また長時間立つときは、時々かかとを上げ下げして血流を促進することが有効です。

スリムアップインソールは日本人の足の形状に合わせて作成されていますので理学療法士としての私からもとてもおすすめなアイテムになります。

普段なかなか運動をする機会が作れない

足の悩みがあるけど何から始めれは良いのかわからない

扁平足で足が疲れやすい

このような特徴に当てはまる人はぜひ一度スリムアップインソールを試していただけたらと思います。

筋力・柔軟性アップのための簡単トレーニング

かかと上げ(カーフレイズ):ふくらはぎ全体の血流と筋持久力向上 タオルギャザー:足指を使ってタオルを手繰り寄せ、後脛骨筋を活性化 フォームローラーでふくらはぎを優しくリリース

継続することで、筋肉と神経の健康を保ちやすくなります。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

ふくらはぎの痛みは意外と多くの方が悩まれている症状の一つです。ふくらはぎが痛くなると歩行が困難になり、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、症状の特徴や対処法を知っておくことはとても大切になります。

今回の記事を読んで症状が当てはまるという人はぜひ一度試してもらえたらと思います。

今後も皆さんのお身体の悩みを解決するための情報発信をしていきますので、楽しみにしていてください。

コメント