【最終更新日:2025年10月29日】

はじめに

「立つとき・歩くとき・しゃがむときに、いつの間にか膝が内側に入ってしまう──そんな自分の“クセ”に気づいたことはありませんか?特に女性や、内股で立つクセがある方にはこの現象(いわゆる“ニーイン”)が起きやすく、将来的に膝や足に負担をかけてしまう可能性があります。

私もすぐに膝が内側に入っちゃうのよね。でもそれが異常なことだとは考えたこともなかったな。

実は膝が内側に入る人は気付かないうちに膝に負担がかかり過ぎているんだよ。

膝が内側にはいる現象はぱっと見は女性らしい仕草にみえますが、実は身体に負担のかかりやすい仕草でもあります。

そして今現在は特に痛みはなくても将来的に膝に痛みを伴う可能性が高くなります。

この記事では、『なぜ膝が内側に入るのか』を解説し、さらにその場で始められる「膝が内側に入らないための3ステップ・エクササイズ」までを、理学療法士・ピラティスインストラクターの視点から丁寧にご紹介します。膝まわりの不安を抱えている方、脚のラインや動きに違和感のある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。」

膝が“内側に入る(ニーイン)”ってどういうこと?

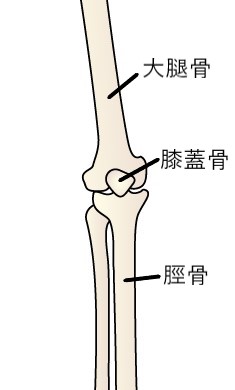

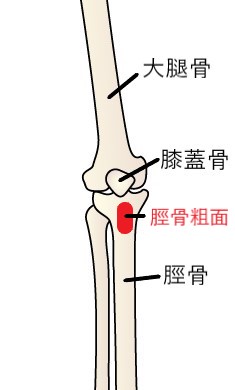

膝を構成する骨は以下の3つの骨になります。

大腿骨

脛骨

膝蓋骨

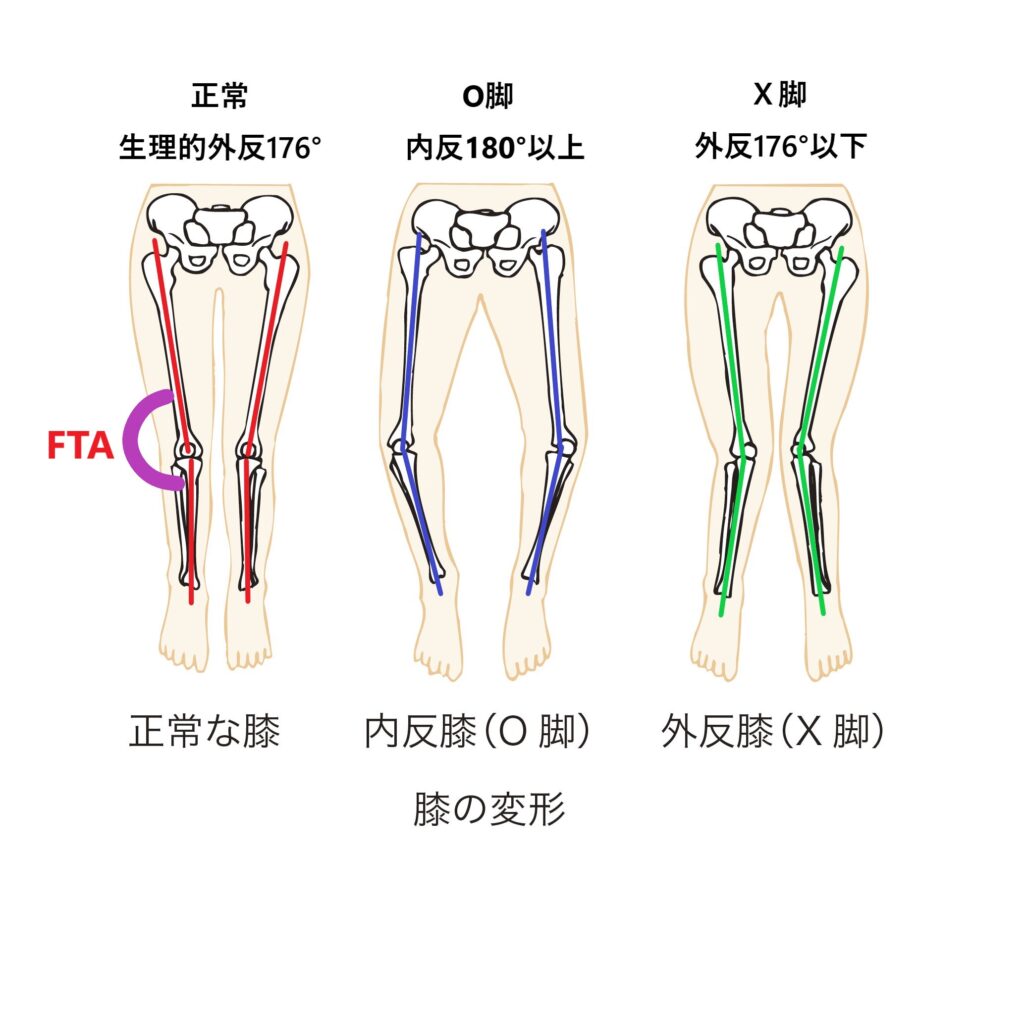

通常の膝は大腿骨に対して脛骨がやや外反した位置が正常位置となります。

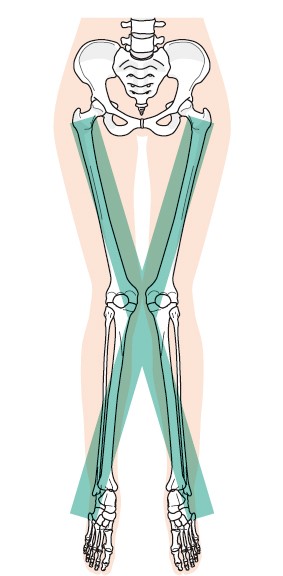

膝が内側に入る、“ニーイン”とは、立っている・歩いている・しゃがんでいる時などに、膝が本来の位置よりも内側に“寄って”しまう状態を指します。

たとえば、前額面上で大腿骨長軸・脛骨長軸によって形成されるFTA(前額面膝関節角度)が、生理的な176°あたりよりも少なくなっていると、“膝が内側に入っている”と判断されることがあります。

見た目としては「膝同士が近づいている」「内股に見える」「しゃがむと膝がくっつくように見える」などの印象を受けることがあります。

こちらの記事にはO脚についてまとめていますので、ぜひ興味のある方はこちらの記事もご覧ください。

膝が内側に入るとはどういうこと?

膝が内側に入るというのは言い換えると膝の外反角度が大きくなるということです。そして外反角度が大きいほどX脚傾向の強い状態となります。

膝が内側に入ると何が起きる?リスクと身体のメカニズム

膝が内側に入ると、次のような身体的な影響・リスクが考えられます。

膝関節にかかる負担の増加:膝の外側の関節面にストレスがかかりやすく、長期的には 変形性膝関節症 のリスクが高まります。

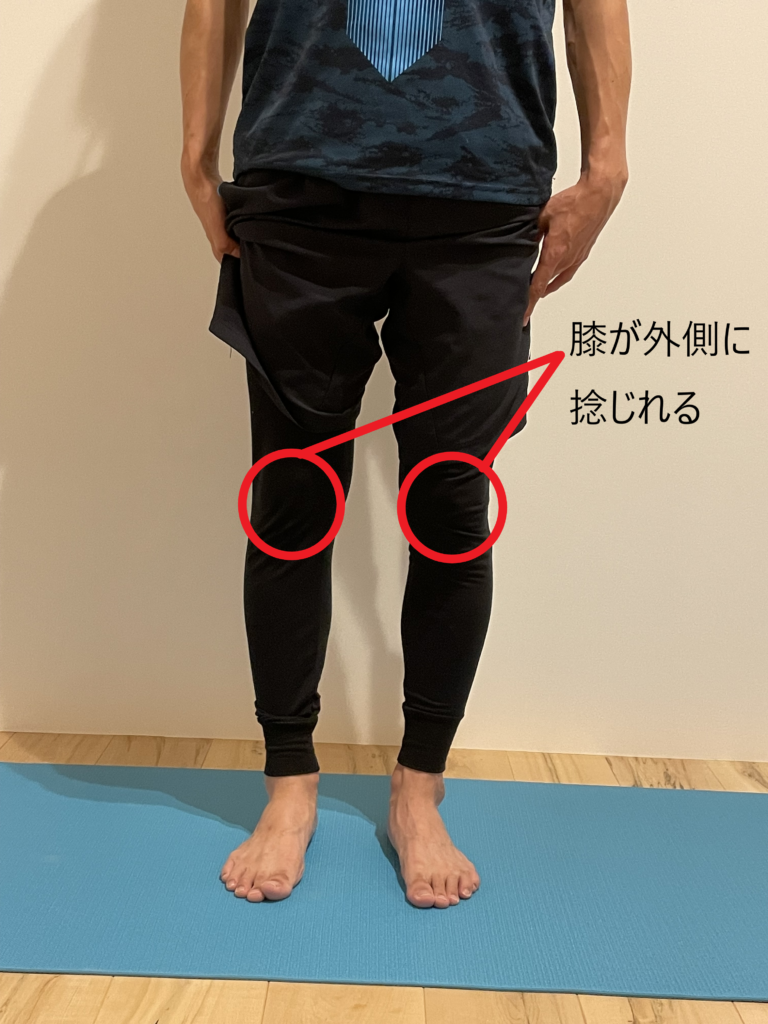

膝の捻れ(回旋)動作の異常:膝は単純に曲げ伸ばしをするだけでなく “回旋(ねじる動き)” も備えていますが、外反角度が大きくなる=ズレや捻じれを伴いやすくなります。

疲労・痛みの原因となる姿勢・動作のクセ:膝が内側に入る癖があると、立つ・歩く・階段を使うなどの日常動作で膝まわりの筋肉・靱帯・軟骨に過剰な負荷がかかり、知らずに“違和感”や“痛み”を抱えることにつながります。

このように、「まだ痛みが出ていないから大丈夫」という状態でも、膝を内側に入れるクセがあると将来にわたって膝や脚の不調を生みやすくなるため、“クセの段階で整えておく”ことが非常に大切です。

膝のアライメントをみる方法

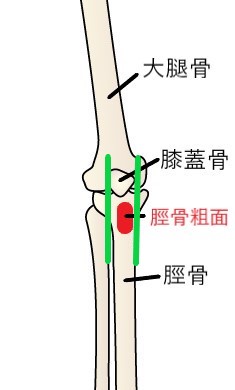

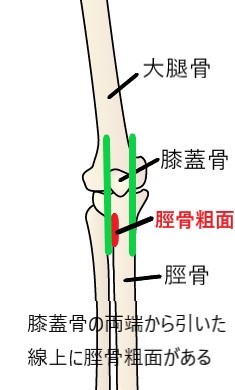

膝の状態を確かめるには大腿骨と脛骨の位置関係をみる必要があります。

脛骨には膝蓋骨のすぐ下に脛骨粗面という少し出っ張ったポイントがあります。

この脛骨粗面が膝蓋骨の両端から引いた垂線の中におさまっているのかを確認します。

もし脛骨粗面が膝蓋骨の両端から引いた垂線の中におさまっていない場合や線状に脛骨粗面がある場合、脛骨が過外旋(外側に過剰に捻じれている)している可能性があります。

ニーインの人はこのように脛骨粗面の位置が外側へずれている場合が多く、それによって膝に過度な捻じれのストレスがかかっていることが多いです。

他にも膝に関する記事を多数あげておりますので興味のある方はぜひご覧ください。

なぜ女性に多い?膝が内側に入りやすい3つの原因

なぜこの「膝が内側に入る(ニーイン)」が女性に比較的多く見られるのでしょうか。原因は大きく3つあります。

体幹の安定性が低い

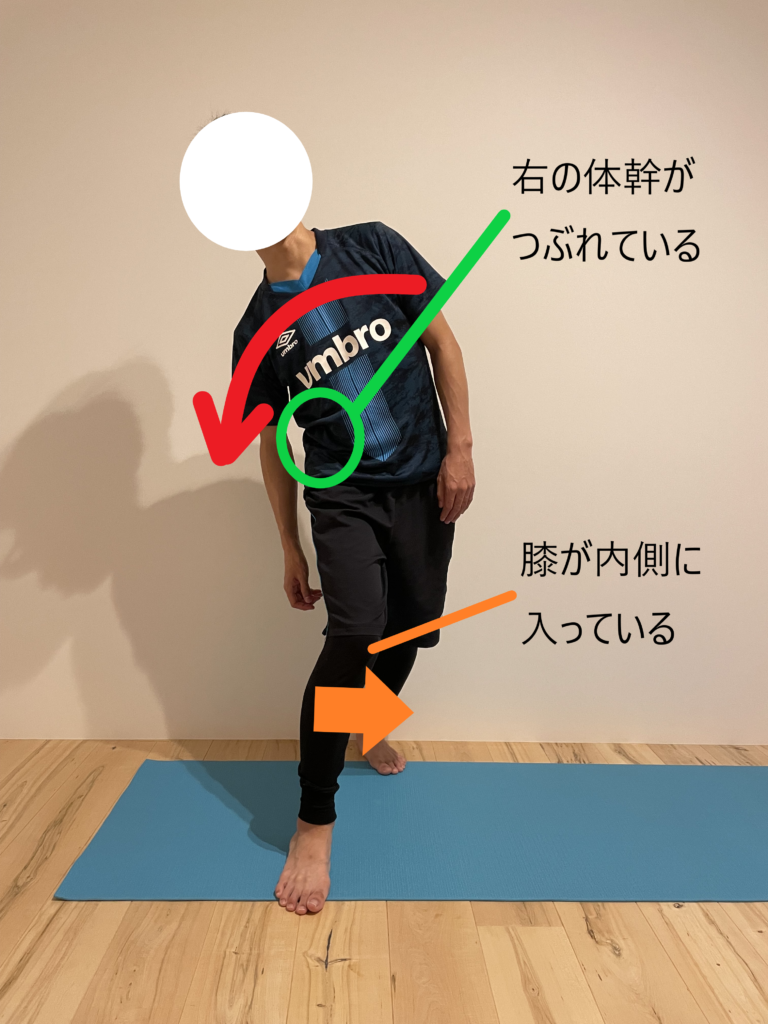

膝の動き=下肢だけの問題と思われがちですが、実は体幹(腹腔・脊柱・骨盤まわり)からの安定が膝の動きに大きく影響します。

体幹が潰れやすかったり、骨盤が後傾/前傾しやすい人は、膝を安定させられず、膝が内側に入る動きが出やすくなります。

それでは右足を一本前に出してみましょう。

そこから右の脇腹を潰すようにしてみます。すると前に出した右の膝が内側に入るのが分かると思います。

このように体幹が潰れることによって膝が内側に入りやすいことから、体幹が弱い人ほど膝が内側に入る原因となります。

お尻(大殿筋・中殿筋)の安定性が弱い

膝を外側に引っ張る力、および股関節から膝を正しい位置に導く力のひとつとして、お尻の筋肉(特に大殿筋)は重要な役割を果たします。

お尻の筋力・働きが弱いと、膝を外側に安定させる力が低くなり、結果として膝が内側に入りやすい状態を招きます。

では一度立ってみましょう。そこからお尻を締めるように力を入れてみます。

すると膝が外側に向くのがわかると思います。つまり、大殿筋には膝(大腿骨)を外側に捻る作用があります。

そのため、お尻の筋肉は膝を内側にいかないよう制動するとても大切な筋肉の一つになります。

つまり、お尻が弱い人ほど膝を外側に引っ張る力が弱くなり、結果的に膝が内側に入りやすい状態となります。

足部・足首・アーチの安定性が低い

足底のアーチが崩れていたり、母趾球・小趾球に体重がうまくかからないと、立っているだけでも膝にねじれやズレが生じやすくなります。

足部が弱いと偏平足・外反母趾・靴底が偏って減るといった傾向も出やすく、膝の安定性という観点からも「足元から整える」必要があります。

では一度直立に立ってみます。通常問題がなければ図のようにアーチが保たれた状態で立つことができます。

次に足の内側にあるアーチを潰すように足底の内側に体重をのせてみます。

すると、足底内側のアーチが潰れることで膝が内側に向くのが分かるかと思います。

これら3つの要因が単体で存在していることもあれば、複合的に重なって「膝が内側に入る」動きを生んでいることもあります。

このような内側のアーチがつぶれてしまっている人は偏平足や外反母趾を伴いやすい傾向があります。そして、内側アーチが低下することで膝も内側に入りやすい状態となります。

つまり、足部の安定性が低いと膝に負担がかかる可能性があるということになります。

そのようなときに私がおすすめしているアイテムがスリムアップインソールになります。またインソールの中でもこちらの

スリムアップインソールはより日本人の足の形状に合ったものを作成しており、効果判定もしっかり行っているとてもおすすめアイテムとなっております。

偏平足

足の裏にタコがある

外反母趾

靴底がいつも偏って削れる

立っているとすぐに足が疲れる

もし上記のような特徴がある人は足部の安定性が弱いことで膝が内側に入りやすくなっている可能性が高いため、一度インソールを検討してみるのをおすすめします。

今日からできる!「膝が内側に入らないカラダ」になるための3ステップ・エクササイズ

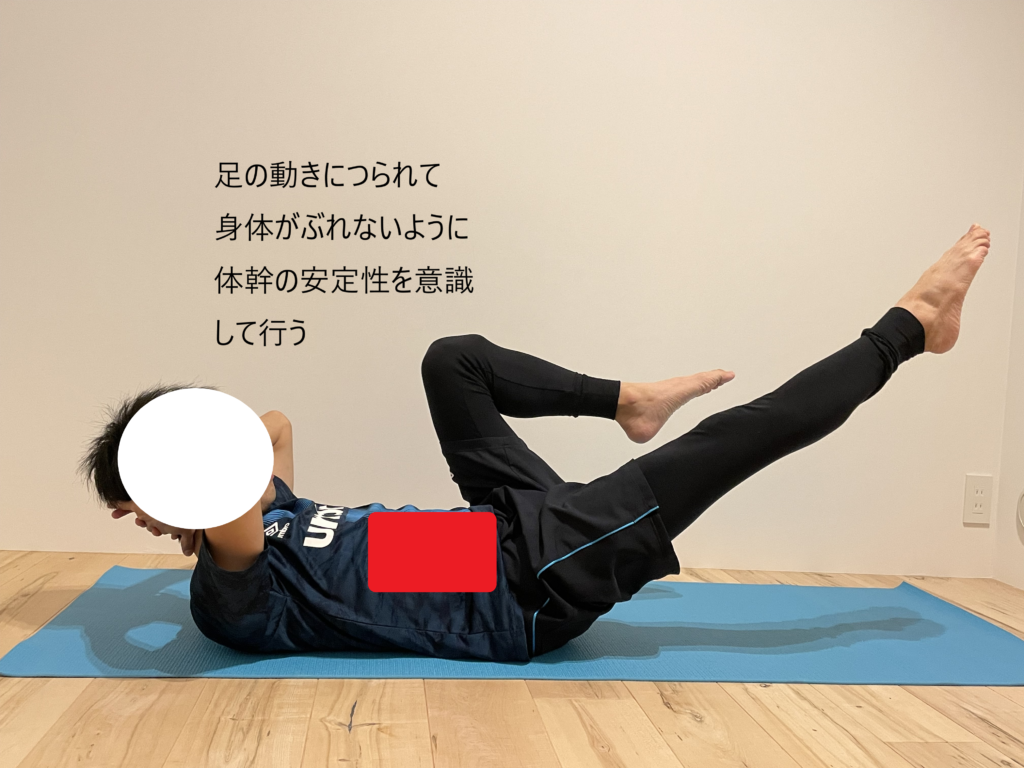

ステップ 1:体幹編(体幹の安定性を高める)

1.仰向けに寝た状態で両足を90度持ち上げます。

2.この状態で頭を持ち上げ、片方の足をお腹に引き寄せ、もう片方の足を伸ばします。

足を交互に入れ替えながら曲げ伸ばしをし、その際できるだけ体幹がぶれないように意識をします。

この運動を30回2セットを目標に行います。

ステップ 2:お尻編(お尻の筋力・安定性を高める)

1.仰向けに寝た状態で膝を開き、お尻を締めるように意識します。

2.お尻を締めた状態を維持しながらお尻を持ち上げ、お尻の筋肉に刺激を入れます。

この運動を20回2セットを目標に行います。

ステップ 3:足部・足首編(足元を整えて膝を支える)

足部が弱い方はアーチを構成するための足底筋が低下していることが考えられます。

1.立った状態で踵を持ち上げつま先立ちになります。このときしっかりと母趾球と小趾球に体重 をかけ踵をまっすぐ持ち上げるように行うことで効率よく足底の筋肉に刺激を入れることがで きます。

この運動を30回2セットを目標に行います。

日常生活で“膝が内側に入るクセ”を防ぐポイント

エクササイズだけでなく、日常のちょっとした意識が膝の入りを防止するカギになります。

立つとき・歩くときは「膝がつま先と同じ方向を向いているか」をチェックしましょう。

椅子から立ち上がる時は、膝やつま先を正面に向けて立ち上がる意識をしましょう。

靴のソールやインソールにも注目:偏って減っていたり、偏平足の傾向があるなら足元から見直しましょう。

内股で立つクセ・横座り・割り座などの姿勢を避けましょう。

これらは膝が内側に入る動きを助長します。 運動習慣がない方でも、まずは毎日5分だけでも上記エクササイズを継続してみましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 膝が内側に入るだけで痛みはないのですが、放っておいても大丈夫ですか?

→痛みがなくても“膝の動きにクセがある”という状態は、将来的な負担につながる可能性があります。早めに整えることで、痛みを予防できます。

Q2. このエクササイズだけで改善できますか?

→個人差はありますが、継続することで“癖のある動き”が少しずつ変わっていきます。また、日常の姿勢や靴・歩き方を見直すことも併せて行うとより効果的です。

Q3. 運動経験があまりないのですが大丈夫ですか?

→はい。ご紹介したエクササイズは自宅でできる簡単なものです。無理せず、自分のペースで始めてみてください。もし膝や足・腰に痛みがある場合は、まず専門家に相談を。

Q4. インソールって本当に必要ですか?

→足部のアーチが崩れていたり、靴底の減り方が偏っていたりする場合には、安定性の補助としてインソールを検討するのも有効です。記事でもおすすめアイテムとして紹介しています。

最後に

今回は膝が内側に入りやすい方の特徴についてお伝えしました。

膝の問題は膝自体が原因になることは意外に少なく、その周辺にある股関節や足関節の問題により生じやすい特徴があります。

最近膝の状態が良くないという方はその周りの関節の状態を一度確認してみると良いと思います。

今後も皆さんにとって有益な情報を発信していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。

コメント