【最終更新日:2025年10月14日】

はじめに

膝の内側からスネ(すね)の内側にかけて「ピリピリ」「ジーン」としたしびれを感じたことはありませんか?

このようなしびれは、**伏在神経(ふくざいしんけい)**という感覚神経が圧迫・刺激されることで起こることがあります。

放置すると歩行時の違和感や、夜間の不快感が長引くケースもあり、早めの原因把握と対処が重要です。

本記事では、理学療法士の視点から「膝〜スネの内側がしびれる原因」「セルフチェックの方法」「自宅でできる対処法」について詳しく解説します。

膝からスネの内側がしびれるときに考えられる原因

ずっと座っているとお尻や足がしびれてくるときは臀部にある坐骨神経が圧迫されることでこのような症状を引き起こします。

膝からスネの内側が痺れた経験があるという人は多くはないですが意外と経験したという人もいるかと思います。しかし、その原因を知っている人はとても少ないです。

では膝の内側からスネにかけて生じる痺れはどの神経が関わっているのでしょうか。

その原因としては最も多いのが伏在神経による痺れになります。

この伏在神経という言葉はなかなか聞き慣れないと思いますが、この神経の周りにある筋肉が硬くなったり、直接太ももの内側を圧迫することによって伏在神経が伸長され、痺れの原因となります。

膝〜スネの内側にしびれを感じるとき、代表的な原因は次の3つです。

神経の圧迫(伏在神経障害)

筋肉の緊張や滑走制限

血流・関節・姿勢の問題

中でも最も多いのは、「神経が筋肉や組織に圧迫されているケース」です。

しびれが一か所に限られる・動かすと変化する場合は、神経性のしびれを疑います。

他にも膝についての記事をまとめてありますので、興味のある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

神経が原因の場合:伏在神経とハンター管症候群とは

膝の内側からスネの内側にかけての感覚は、「伏在神経(ふくざいしんけい)」が支配しています。

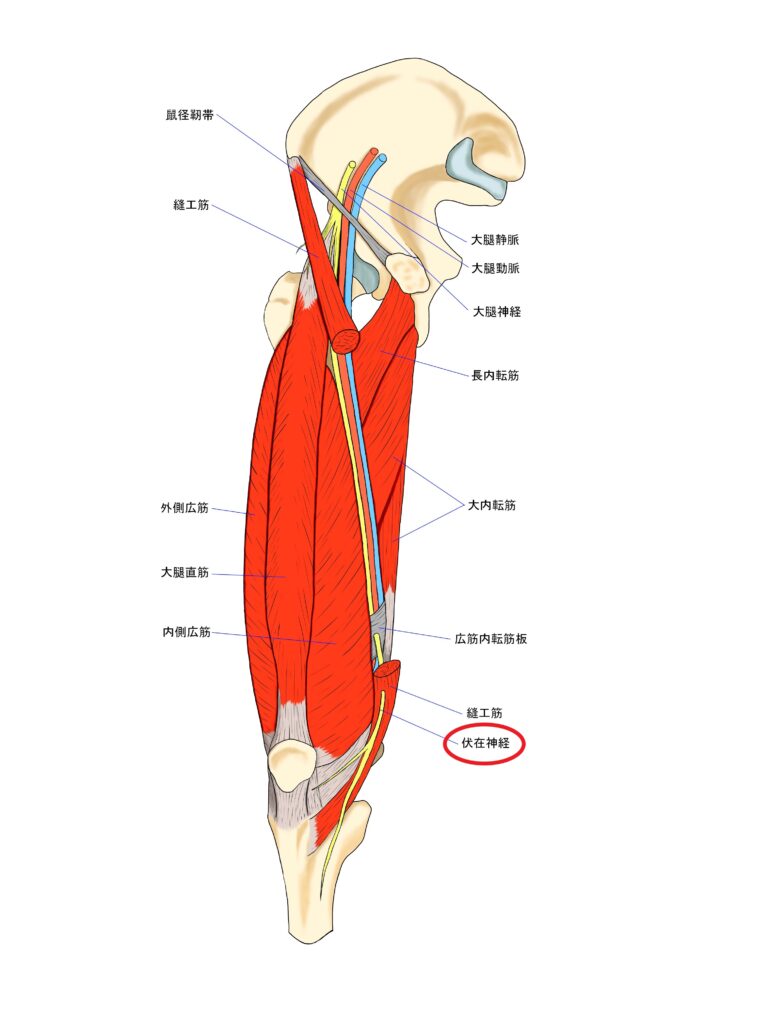

伏在神経とは太ももの前側を走行している大腿神経から枝分かれをして膝の内側からスネの内側に伸びていく神経になります。

伏在神経麻痺の特徴の1つは感覚異常が生じる点です。例えば膝や脛の内側に触れたときに感覚が鈍かったりピリッとした異常感覚を感じることがあります。しかし、伏在神経は感覚神経のため、運動麻痺といった関節の動きに影響を与えることはなく、主に感覚異常による問題がメインとなるのが特徴になります。

2つ目は冒頭から説明しているように痺れの部位が膝の内側からスネにかけて生じるという点です。膝の内側の痛みの原因は様々ありますが、例えば有名な痛みの要因の一つとして鵞足炎があります。この鵞足炎による痛みは膝内下方辺りの限局した痛みが主になります。

それと比較して伏在神経による痺れは膝からスネにかけて幅広く痺れや痛みを生じるのが特徴になります。

伏在神経は太ももの内側を通り、膝の下で皮下に現れます。

この通り道の中で神経が圧迫されると、「ハンター管症候群(伏在神経絞扼症候群)」と呼ばれる状態になります。

大腿内側の筋肉(内転筋群)や筋膜の間で神経が絞扼されることで発生

しびれの範囲:膝の内側〜スネの内側(時に足首付近まで)

主な原因:姿勢不良、過度なランニング、太もも内側の筋緊張、術後の瘢痕など

特徴:痛みよりもしびれ感・違和感が優位。軽度だと安静で改善するが、慢性化もあり。

理学療法士視点でのチェックポイント

以下のような特徴があるか一度確認してみましょう。

膝の内側を押すとピリッと電気が走る

太もも内側を押すとスネまで響く

長時間立位・歩行後に症状が強まる

これらがある場合、伏在神経の圧迫を疑います。

伏在神経(筋肉・姿勢が原因の場合)

神経そのものに異常がなくても、筋肉や姿勢の崩れによって「神経滑走(動き)」が妨げられ、しびれが出るケースもあります。

代表的なもの

内転筋群の過緊張(太もも内側の張り)

腸腰筋・大腿直筋の硬さ

骨盤の後傾・猫背姿勢

膝を内側に入れた立ち方(ニーイン姿勢)

これらにより神経が軽く牽引される・血流が滞ることで、しびれが長引くこともあります。

血流や関節の影響によるしびれ

伏在神経は膝内側の血管(大腿動脈の枝)と並走しています。

そのため、血流低下や膝関節の変形でも神経が間接的に刺激される場合があります。

特に変形性膝関節症の初期や、膝の腫れを伴うケースでは神経症状が出やすい傾向にあります。

自分でできるセルフチェック方法

以下のセルフチェックを行って、伏在神経の絞扼が疑われるかを確認してみましょう。

✅ 膝の内側を指で押すと、スネまで「ジーン」と響く

✅ 太もも内側(膝の少し上)を押すと違和感がある

✅ 太ももの内側を伸ばすストレッチで、しびれ感が一時的に強くなる

✅ 安静時よりも歩行・立位で症状が悪化する

これらが複数当てはまる場合、伏在神経の圧迫が関与している可能性があります。

すぐに病院へ行くべき症状

以下のような場合は、自己判断せず整形外科や神経内科を受診してください。

足の感覚が完全に鈍い、または脱力がある

夜間痛や歩行困難を伴う

しびれが膝〜足首まで広がっている

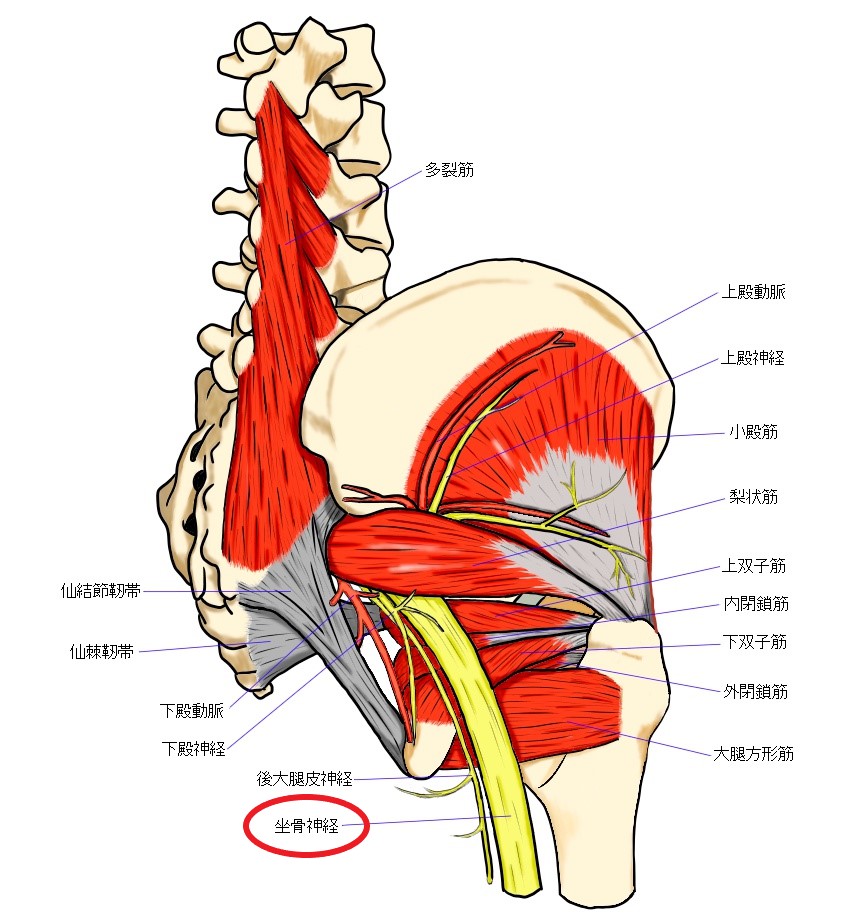

腰痛や背中の痛みも同時にある(坐骨神経痛の可能性)

手術後や外傷後に発症した

医療機関では、神経伝導検査や超音波エコーで原因部位を特定できます。

自宅でできる膝から脛の内側の痺れに対するセルフケア

伏在神経をリリースするポイント

伏在神経麻痺による症状を改善するためのポイントは伏在神経がどの筋肉の間を走行しているのかを理解することが重要になります。

一般的に末梢神経は筋肉の間を走行しています。そのため、周囲の筋肉の硬さが神経の圧迫を高め痺れや痛みといった症状を引き起こしやすくしてしまいます。

そこで、伏在神経はどの筋肉の間を走行しているのかについてまず説明していきます。

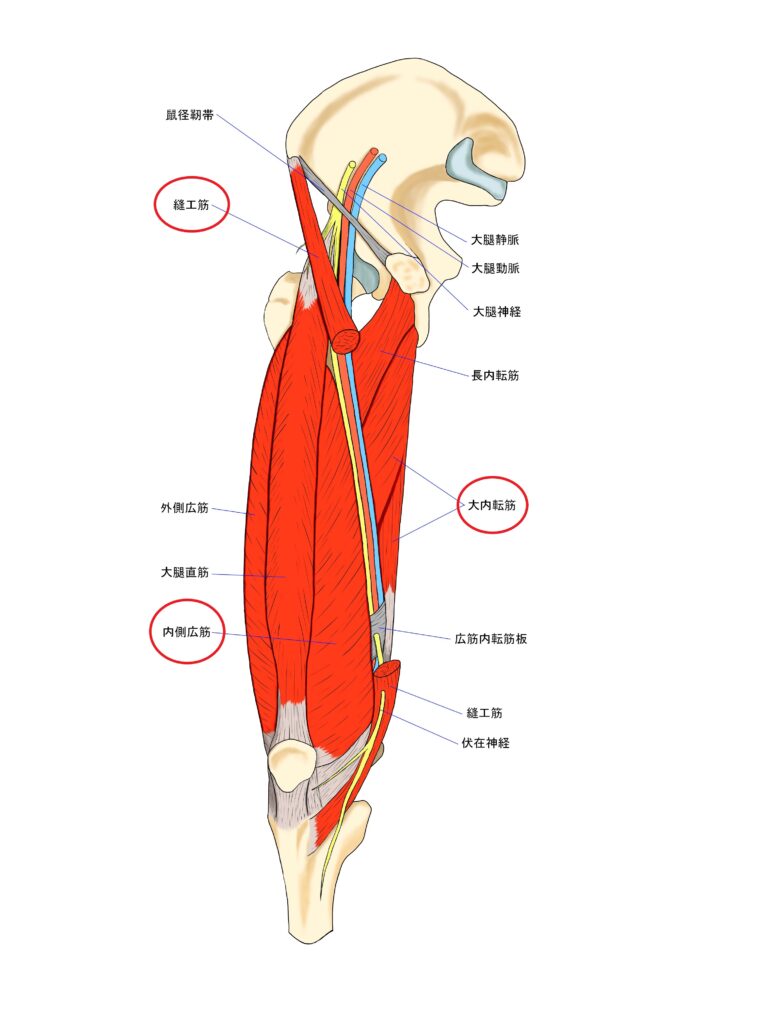

伏在神経の周りにある筋肉は内側広筋・大内転筋・縫工筋の3つになります。そして、伏在神経の滑走性を高めるには周りに存在するこれらの筋肉の滑走性を引き出すことがポイントになります。

伏在神経麻痺のセルフケアの方法

今回は伏在神経の滑走性を高める方法の一つとして内側広筋と大内転筋間の滑走性を高めるやり方についてお話ししたいと思います。

伏在神経は先ほどもお伝えしたように内側広筋の大内転筋の間を通って走行します。そしてハンター菅(内転筋菅)と呼ばれる筋膜の菅を通って走行していきます。

そして膝の内側辺りで膝蓋下枝と内側下腿皮枝に分かれるため、スネの辺りにも痺れが出現します。

まず膝を曲げた状態で座り大腿前面を占める大腿四頭筋に触れていきます。大腿四頭筋は太ももの前側を摘むと触れることができます。

次に大腿四頭筋の内側に触れることで内側広筋を簡単に触診することができます。

内側広筋を見つけたら大腿内側に向かって指を滑らせていくとズボッと指が入るポイントがあります。これが内側広筋と大内転筋の間になります。

上側の内側広筋と下側にある大内転筋の間に指を入れたら2つの筋肉を上下に引き離すように手で誘導します。この操作を大腿の内側に沿って行います。

次に内側広筋と大内転筋を前後に滑らせるようにして2つの筋肉をリリースします。この方法を入浴時や寝る前などに毎日行うことで伏在神経麻痺を徐々に和らげることができます。

しかし、なかなか症状が改善しない場合もあるためそのようなときは一度医療機関に受診することをおすすめします。

最後に

皆さんいかがでしたか。膝の痛みは通常筋肉や関節に注目することが多いと思います。しかし、痛みの特徴をよく観察することで違った原因がみつかることもあります。

今回ご紹介した膝の痛みの要因は少し珍しい症状ですが、今回の記事を読んで自分の膝の特徴と似ていると感じた人は一度試してもらえたらと思います。

コメント