【最終更新日:2025年10月5日】

はじめに

私は普段理学療法士とピラティスインストラクターとして活動しています。その中でクライアントにレッスンをする際に首が痛いという人がたまにいます。

この首の痛みは主に仰向けやうつ伏せのエクササイズ時に訴える方が多いです。

このような訴えがある人は実は頸椎が上手く動いていない可能性があります。このような状態で無理にエクササイズをすると首の負担がかえって高まってしまい本来効いて欲しい部位に刺激が入らない状況になってしまいます。

そこで今回はこのような方に対して私が普段気を付けている首の負担を減らすためのポイントについてお話したいと思います。

ピラティスで首が痛くなる3つの主な原因

① 頸椎のアライメントが崩れている

首(頸椎)は7つの骨で構成され、頭の重さを支えています。

この頸椎がまっすぐになりすぎたり、反りすぎたりすると、支点がずれて筋肉に余計な負担がかかります。

特に、スマホ首(ストレートネック)、 猫背、 顎が前に出る姿勢といった特徴があると、ピラティス中に頭を持ち上げる動作で首の筋肉だけが働いてしまいます。

② 呼吸の使い方が浅い

ピラティスでは胸式呼吸(ラテラルブリージング)を使いますが、呼吸が浅いと**首や肩周囲の筋肉(斜角筋、胸鎖乳突筋)**で息を吸おうとしてしまいます。

呼吸筋のバランスが崩れることで、首まわりが緊張し、「動かすたびに首がつらい」と感じる原因になります。

③ コアが働いていない

腹部のインナーマッスル(特に腹横筋・骨盤底筋)が働かないまま動くと、本来コアで支えるべき部分を首や肩の筋肉が代わりに頑張るようになります。

その結果、腹筋エクササイズ中に首が先に疲れる 背骨を動かす動作で首が引っ張られる といった現象が起こります。

もし自己流で改善が難しい場合はプロの指導を受けてみることをおすすめします。いきなりスタジオに行くのはハードルが高いと思いますので、まずはオンラインフィットネスから始めるとハードルがだいぶ下がると思います。そのようなときに特におすすめがソエルというオンラインピラティスです。こちらの記事に詳しくまとめていますのでぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。

首を守るための理想的な「頭と首の位置」

ピラティスでは、「首の位置=姿勢の土台の一部」です。

特に重要なのは「頭の重さをどこで支えるか」という点。

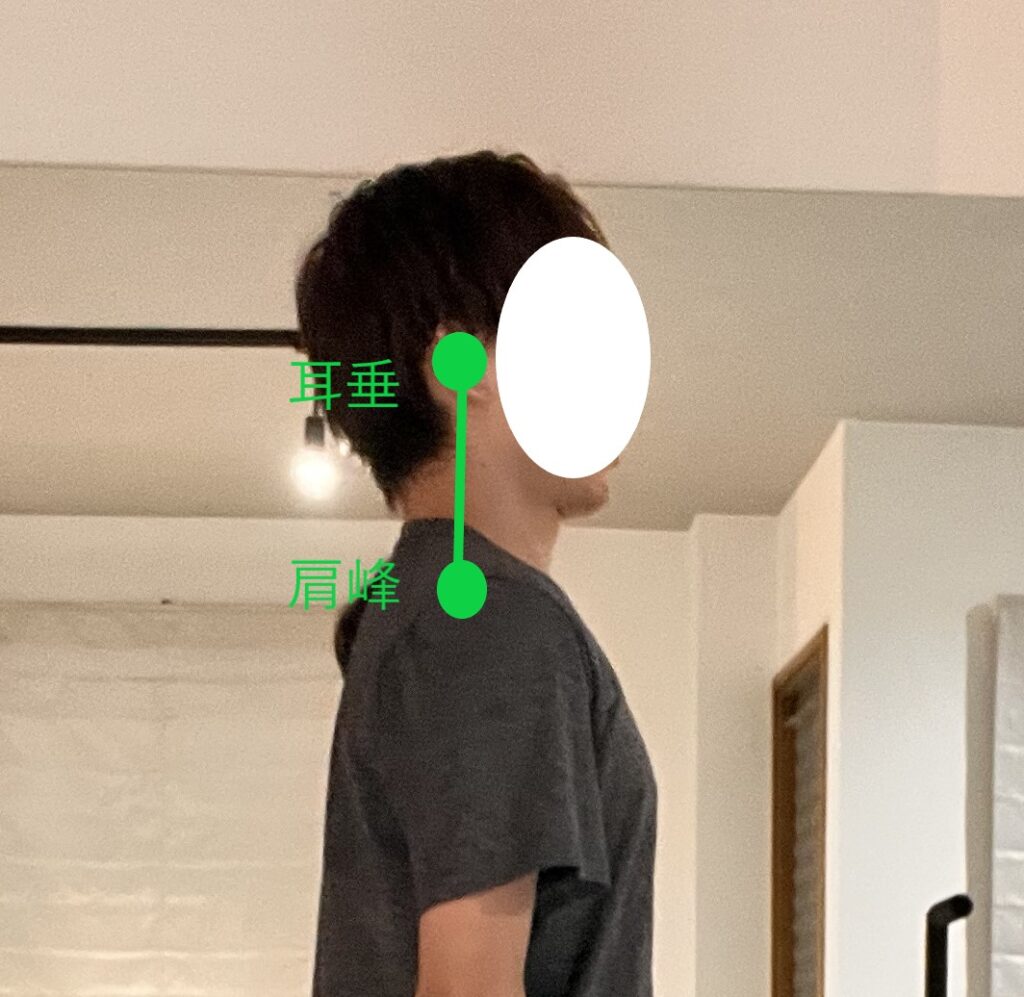

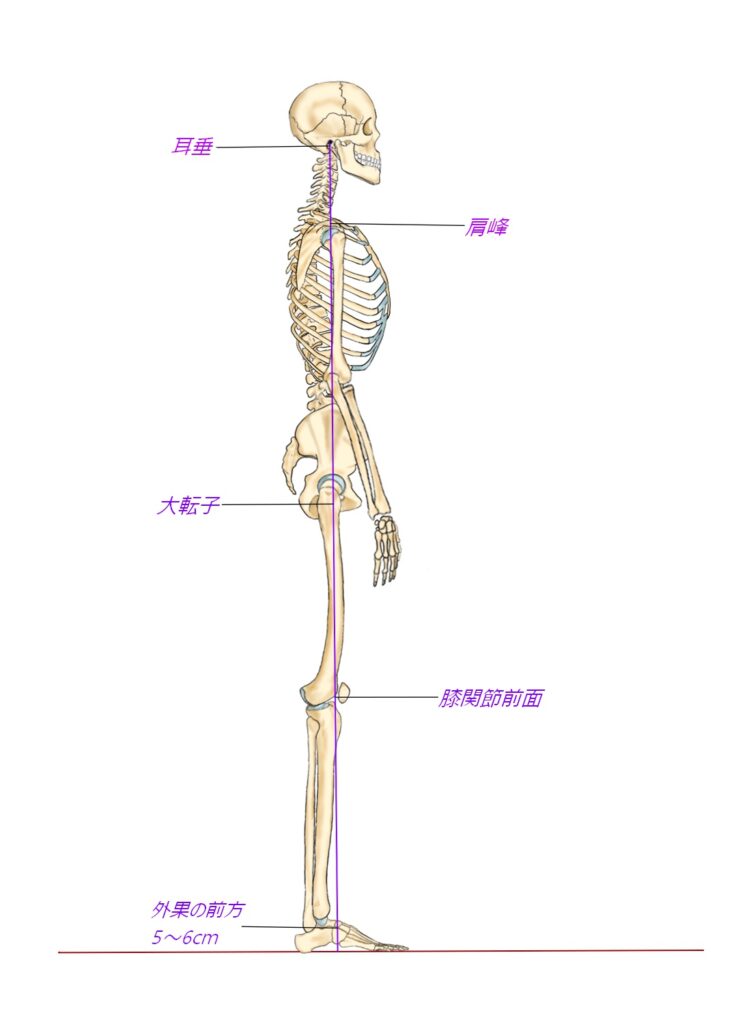

・耳たぶの真下に肩の中心がくる

・顎を軽く引く(首の後ろがスッと長く伸びる)

・肩がすくまないようにリラックス

この状態ができていることで「軸が通った首」を作ることができます。

そしてプラムライン(垂直線)上に耳垂・肩峰・大転子・膝関節前面・外果の前方が位置することで全身の姿勢アライメントが整っているのかを確認することができます。

まるで頭を天井から糸で引っ張られているような感覚を意識しましょう。

頸椎の重要な動き

ピラティスをしていて首が痛くなる人は意外と多いです。これは頸椎の動きがうまく出ていない可能性があります。

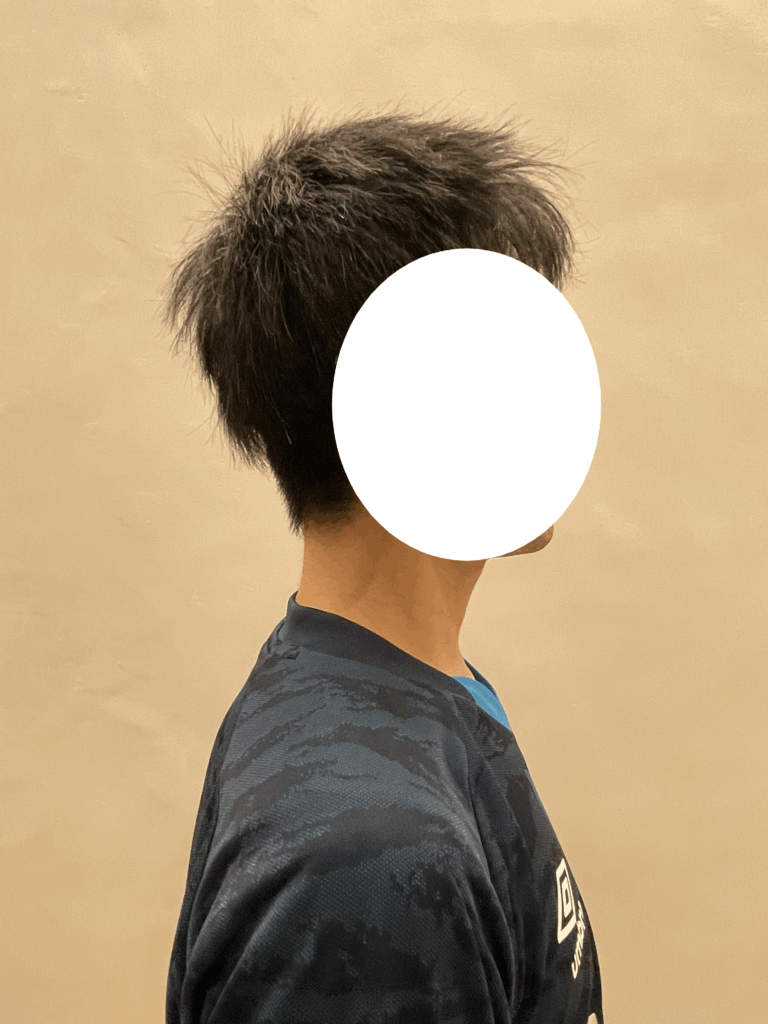

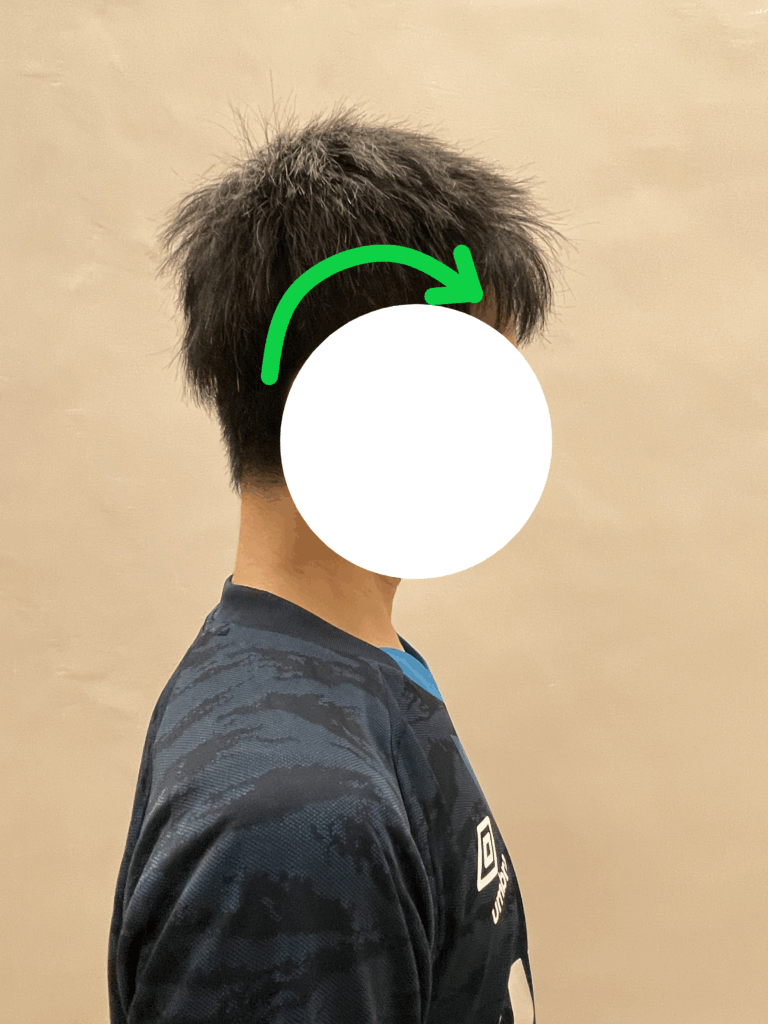

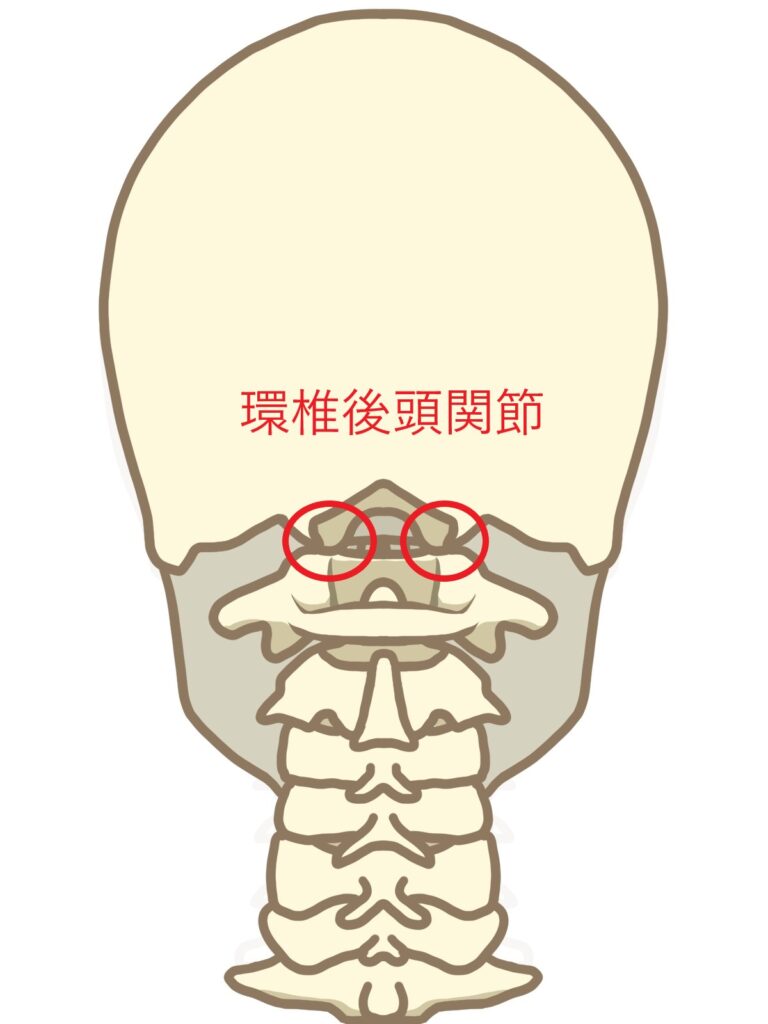

そのような方はまずヘッドノッツという動きを覚えていきます。ヘッドノッツはうなずき運動のことをいい、首を動かす前に目線を下に向けることで軽く顎が引けた状態になります。この顎が引けた状態になることで環椎後頭関節に微細な屈曲運動が起きることでその後の頸椎の動きが負担なく行うことができます。

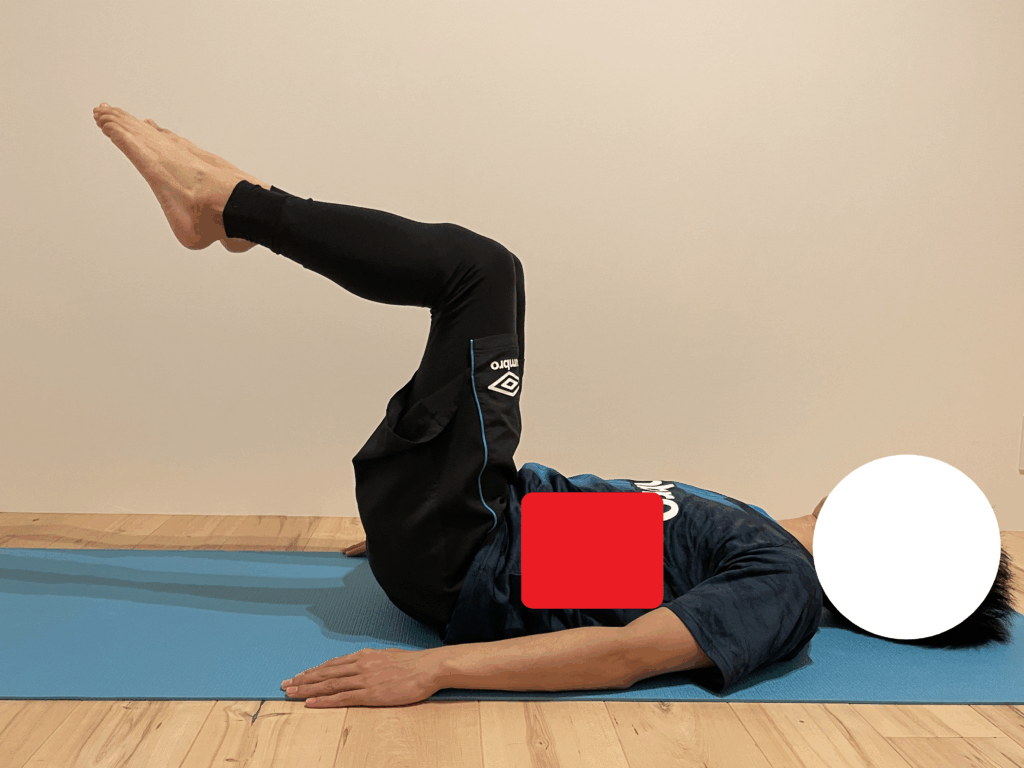

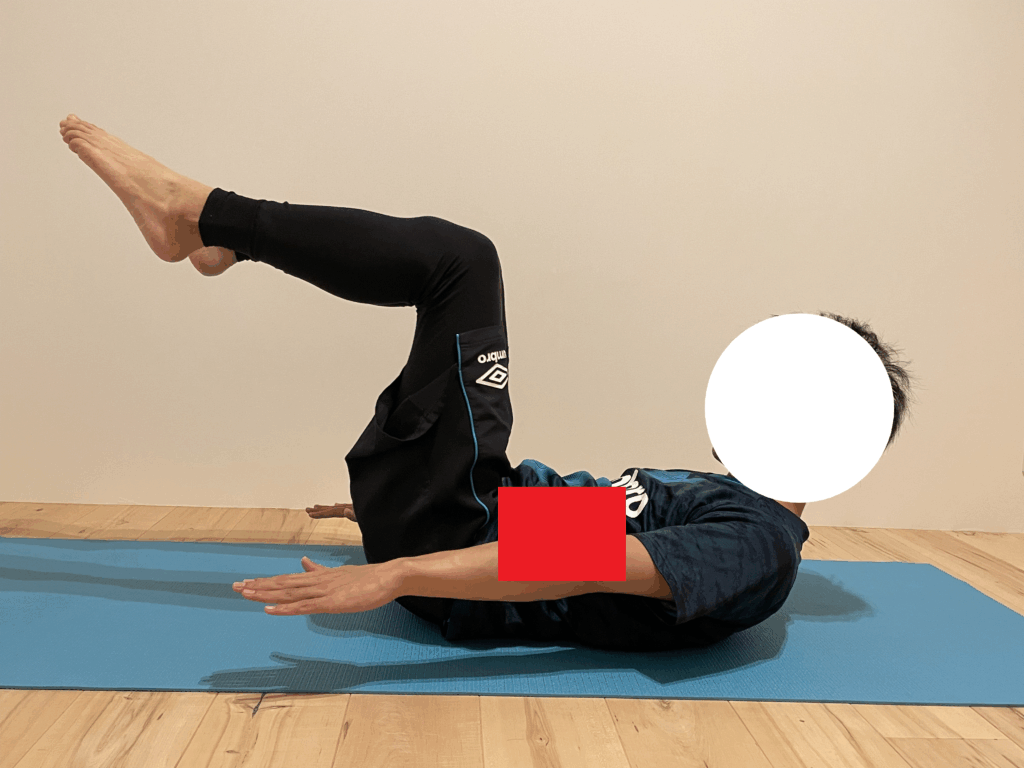

例えばアブプレップというエクササイズがあります。アブプレップは仰向けの状態になり、頭頸部を持ち上げるエクササイズになります。

このとき頭頸部を持ち上げる際に上位頸椎の動きがでているのかがポイントになります。

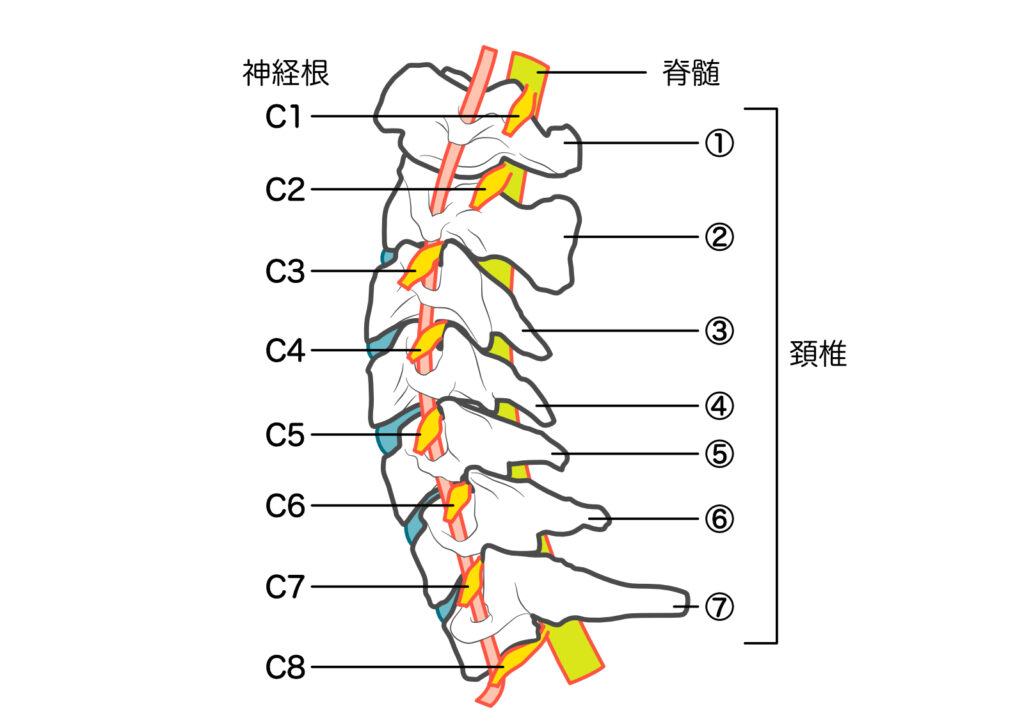

頸椎は全部で7つの椎体で構成されています。

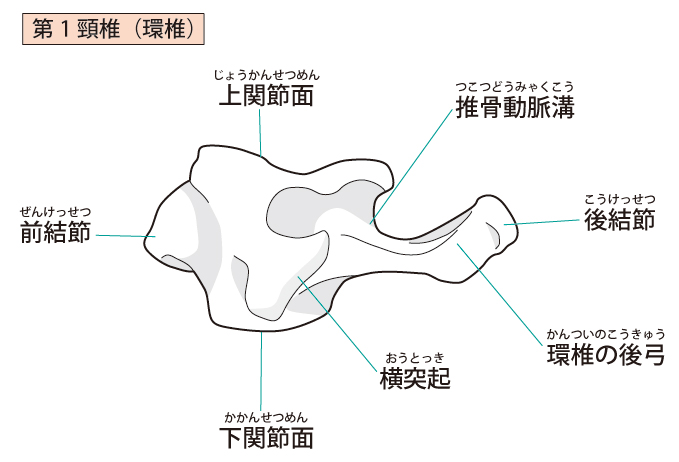

その中で頸椎の1番目(C1)は別名【環椎】と呼ばれ、他の頸椎と異なり椎体と棘突起を持たないという特徴があります。

この環椎の上には頭蓋骨が位置しておりこの頭蓋骨と環椎の間の関節面を環椎後頭関節といいます。

そして頭頸部を動かす際この環椎後頭関節がしっかり動くことによって頭頸部に負担をかけずに首を動かすことができます。

チェックポイント:あなたの首、ずれていませんか?

仰向けになった時

頭が後ろに落ちていないか

鏡で横から見て、顎が前に出ていないか

座位で背骨の上に頭がしっかり乗っているか

これらを確認するだけでも、動作中の首の負担が大きく変わります。このような状態の姿勢になっていたら、まずは頭部の位置を戻し、軽く顎を引いて首の後ろを伸ばす意識を持ちましょう。

首に負担をかけないで動く方法

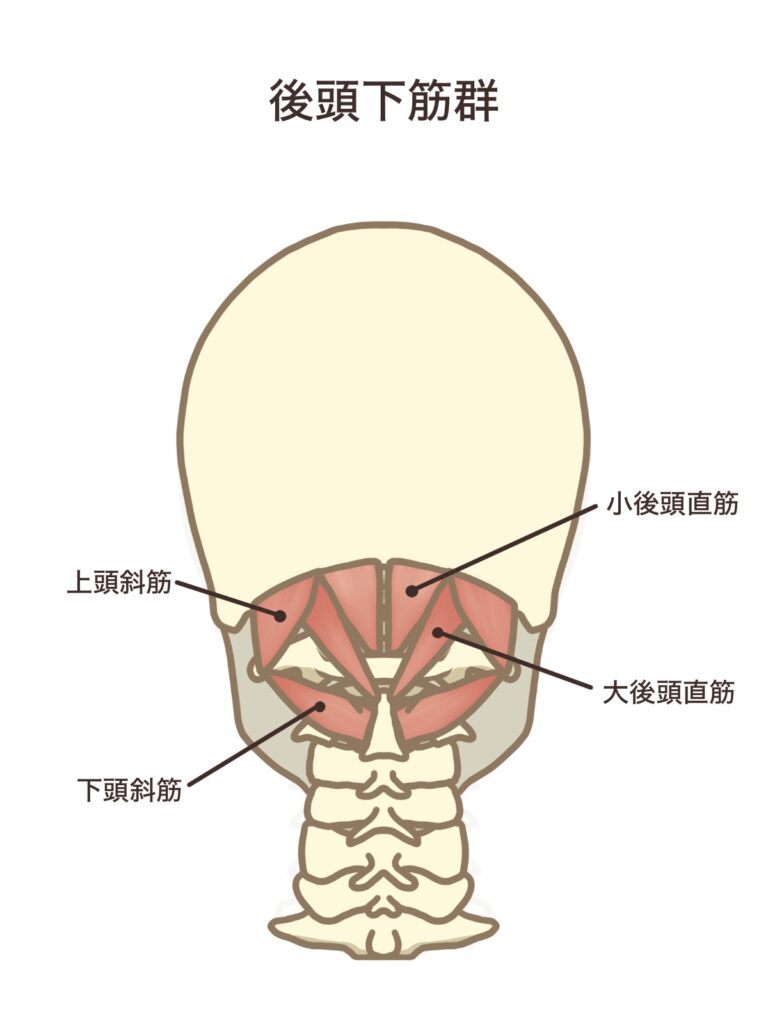

環椎後頭関節をしっかりと動かすポイントは【目の動き】になります。そして目を動かすと首の付け根の後面にある筋肉が微細に動きます。この微細に動く筋肉を『後頭下筋群』といいます。

後頭下筋群(こうとうかきんぐん)は、後頭部と頚椎(第1・第2頚椎)を繋ぐ深層の小さな筋肉群で、大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋の4つから構成されます。これらの筋肉は主に以下の作用を持ちます:

後頭下筋群の作用

- 頭部の伸展(後屈):両側が同時に収縮すると、頭を後ろに引く(伸展)動きをサポート。

- 頭部の回旋:片側が収縮すると、頭を同側に回転させる。

- 頭部の側屈:上頭斜筋は特に、片側収縮時に頭を同側に側屈させる。

- 姿勢の安定:頭部を支え、前方に倒れないよう後方で引き留める役割。特に長時間のデスクワークやスマホ使用時に重要。

- 眼球運動との連動:後頭下筋群は眼球運動と連動し、視覚情報の安定化や首の微細な調整に寄与。筋紡錘が多く、感覚センサーとしての役割も大きい。

これらの筋肉は後頭下神経に支配されており、頭部の微細な動きや姿勢維持に不可欠です。また、緊張が続くと首こり、肩こり、頭痛、眼精疲労の原因となることがあります。

頸椎の理想的な動きとは

頸椎の動きについて説明してきましたが、頸椎はどのポジションにあればよいのか疑問に思う方がいるかと思います。そのようなとき私が普段意識するのが頸椎は必ず胸椎の延長線上にあるように意識をするということです。

頸椎には前屈、後屈、側屈、回旋という動きがあります。その動きを伴う場合必ず胸椎の延長線上に頸椎があるのかを観察します。もしそのポジションから頸椎がずれている場合は必ずどこかに負担がかかっています。

私が頸椎の位置を確認する順序

まず静的な姿勢の状態で頸椎のポジションを確認します。頸椎は前額面状で両肩の間に位置し、矢状面上では胸椎の延長線上にあるのかを確認します。

次に動的に姿勢が変わるスタート時は目線の誘導からキューイングを促し環椎後頭関節での動きがしっかりと出ているのかを確認します。そして姿勢が変化したゴールの時点で頸椎の位置が胸椎の延長線上から逸脱しているのかを確認します。

もし頸椎のポジションが適切でない場合は胸椎の動きがしっかりと出ていない可能性があるため、胸郭のポジショニングを確認しながら頸椎の位置を修正するようにキューイングを出していきます。

胸郭は胸椎、胸骨、肋骨を合わせた部位をいいます。この部位は頸椎と比較して可動域に乏しくなかなか動きを意識することが難しい部位でもあります。そのため、胸郭の動きが少ないと代償的に頸椎を過剰に動かしてしまう方がとても多いです。

こちらの記事に胸郭と呼吸についてまとめていますのでぜひ合わせてご覧ください。

首が痛くならないピラティス動作のポイント

ここでは、実際の動作中に意識すべきポイントを紹介します。

① 頭を持ち上げるときの意識

腹筋を使うエクササイズ(例:ハンドレッド、カールアップ)では、

首ではなくみぞおちから頭を起こすイメージを持つことが大切です。

顎を軽く引く 目線を太ももに向ける 首の後ろをつぶさない

首ではなく「胸の奥」から丸めるように動くと、頸椎が安定します。

② 呼吸で首の力を抜く

吸うときに肋骨を横に広げ、吐くときにお腹を軽くへこませましょう。

この呼吸を意識するだけで、首や肩の緊張を自然と減らすことができます。

③ 「支える筋肉」を意識的に使う

肩甲骨を軽く背中に引き寄せる 胸を開き、背骨を長く保つ 骨盤を安定させる

これらの安定筋が働くことで、首が余計な仕事をしなくて済みます。

理学療法士が伝えたい「首を痛めないための習慣」

・スマホを目線の高さに 枕の高さを見直す

・デスクワーク中に深呼吸を意識する

・肩をすくめずに背骨を動かす習慣をつける

これらの習慣が整うと、ピラティスだけでなく日常生活でも首の痛みが軽減されやすくなります。普段から生活の中で意識をしてみましょう。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

頸椎は比較的可動域の大きい部位になります。そのため、無理に動かし過ぎてしまったり、過剰に力が入ってしまうことで頸部に負担をかけてしまうことがあります。

ピラティスは姿勢をコントロールしながら身体の機能性を高めていくのにとても適しています。

その中で頸椎の動きをコントロールできるようになると体幹に力が入りやすくなったり、ストレートネックが解消し肩凝りが軽減したりととても重要な部位になります。

自分で身体を動かす方やインストラクターの下で身体を動かす方も同様に頸椎の動きを今回の記事を読んで少しでも意識をしていただけたら幸いです。