【最終更新日:2025年10月3日】

はじめに

股関節を動かす際にポキポキと音が鳴ったことがあるという経験をした方は比較的多いと思います。

立ち上がるときに足の付け根からよく音がするんだけど大丈夫かな。

足の付け根には股関節があるからそこから音が鳴っているのかもしれないね。今回は音の鳴る原因についても話していくね。

股関節を動かしたときになる音は多くの場合骨が擦れ合っているわけではありません。筋肉や腱、靭帯などの軟部組織が関節周りで引っかかったり、滑膜やガスが弾ける現象によって発生します。

ですが、私自身一度高校生の時にサッカー中に股関節を骨折した経験があり、このときは明らかに『ボキッ』と音がしたのを覚えています。

このような例外もありますが、今回は比較的多くの方に当てはまる股関節のポキポキと音が鳴る原因や対処法について理学療法士の視点でお伝えしたいと思います。

どうして筋肉や靭帯が鳴るのか

① 筋肉・腱の滑走性低下が原因

股関節周囲の腸腰筋や大腿筋膜張筋などが硬くなると、動かしたときに腱が骨に引っかかり、弾くような音が鳴ることがあります。

② 関節包・靭帯の柔軟性低下

長時間の座位や運動不足で股関節前面の靭帯や関節包が硬くなると、動きがスムーズにいかず音が発生することがあります。

③ 関節内のガスが弾けるキャビテーション

指の関節を鳴らすときと同じく、関節内にたまったガスが弾けることで音が鳴ることもあります。多くは無害です。

放置していい?受診が必要なケース

ほとんどの場合、痛みがない「ポキポキ音」は心配ありません。しかし、痛み・腫れ・可動域制限などがある場合は早めに整形外科などを受診しましょう。

股関節ポキポキ音の改善ポイント

音が気になる場合は、股関節まわりの筋肉や靭帯の柔軟性を高め、正しい姿勢・動かし方を身につけることが大切です。

関節が動くときその周りにある筋肉や靭帯は滑走するようにして動きます。この動きがあることで関節運動が滑らかに動くことができます。

筋肉や腱が硬くなる原因

筋肉や靭帯が硬くなる原因には大きく分けて3つあります。

・運動不足

・過度な運動

・器質的に股関節に問題がある

今回はこの中の運動不足、過度な運動における股関節への影響についてお話しします。

なぜ筋肉と靭帯に負担がかかるのか

まず筋肉に負担がかかる原因としては多いのが

筋肉の使い過ぎや反対に使わな過ぎによる影響がとても大きいです。

過度なスポーツをされる方

運動不足

毎日同じ動きをする方

姿勢が悪く筋肉の使い方が良くない方

このようなことが当てはまる人は特定の筋肉に過度に負担がかかっている可能性があります。すると筋肉や靭帯の滑走性が低下し股関節に影響を及ぼす原因となります。

また靭帯に負担がかかっている場合は股関節の付け根に違和感がある場合が多いです。

このような症状がある場合は股関節周囲の筋肉の柔軟性や出力が低下し付け根にある靭帯に過度な負担がかかっている可能性があります。

股関節にお悩みのある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

股関節の周りにある組織

股関節の役割は主に歩いたり、走ったりするのにとても大切になる支持機能になります。

そして股関節は下半身で生み出した力を上半身へと伝える要になります。

そのため、股関節の周囲には多くの靭帯と筋肉が存在し、それらが股関節を強固に安定させる役割があります。

股関節の支持機能を高めるためには片脚支持での安定性を高めることが重要になります。安定した支持機能を高めたいという方はぜひこちらの記事もご覧ください。

股関節の周りにある靭帯

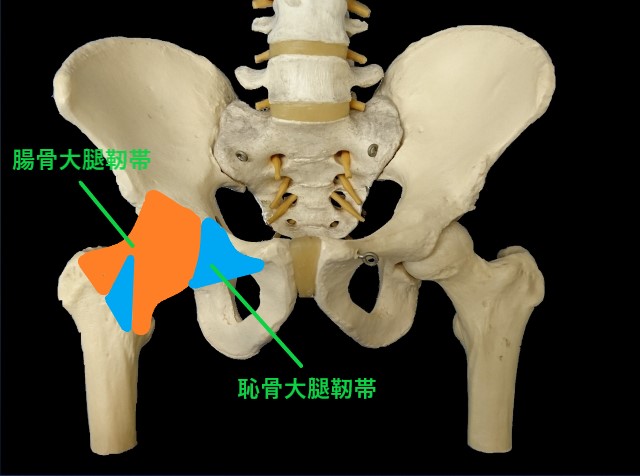

腸骨大腿靭帯

腸骨大腿靭帯は別名『Y靭帯』ともいわれ、主に股関節の前面の安定性を担う靭帯になります。この靭帯は腸骨と大腿骨を結ぶとても強い靭帯で、主に股関節の伸展や外旋を制動するようにはたらきます。そして、股関節屈筋群の緊張が高い状態が続くと腸骨大腿靭帯は短縮し滑走性が低下しやすくなります。

恥骨大腿靭帯

恥骨大腿靭帯は股関節の前下面の安定性を担う靭帯で、腸骨大腿靭帯の内側の線維と混合しています。この靭帯は恥骨と大腿骨を結ぶ靭帯で股関節の外転、外旋、伸展を制動するようにはたらきます。

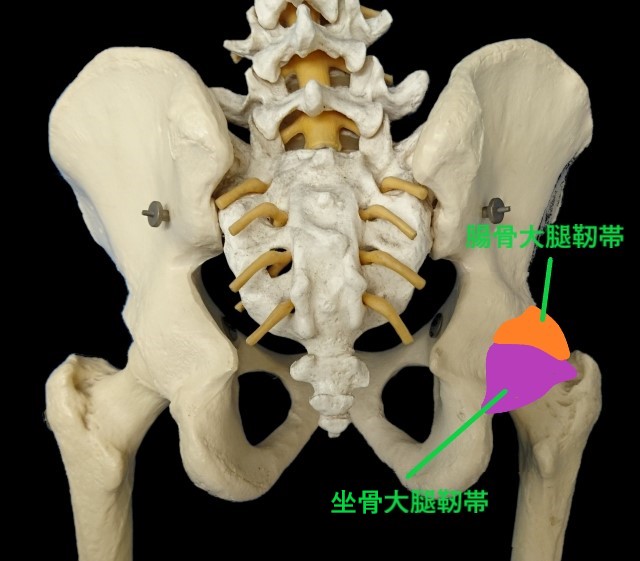

坐骨大腿靭帯

坐骨大腿靭帯は股関節の後面の安定性を担う靭帯になります。この靭帯は坐骨と大腿骨の大転子を結ぶ靭帯で股関節の外転、内旋、伸展を制動するようにはたらきます。また、この坐骨大腿靭帯の上部線維は最大内転時に、下部線維は屈曲時にも緊張します。

これらの靭帯の滑走性が下がることによって股関節を動かしたときのポキポキ鳴る原因になります。

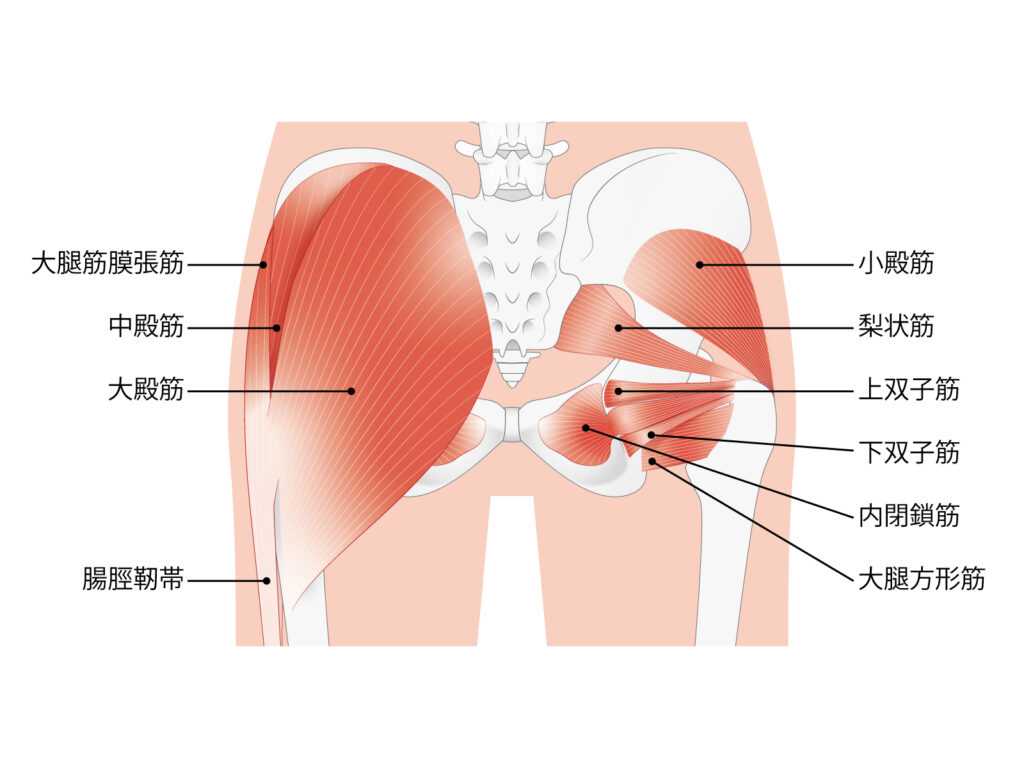

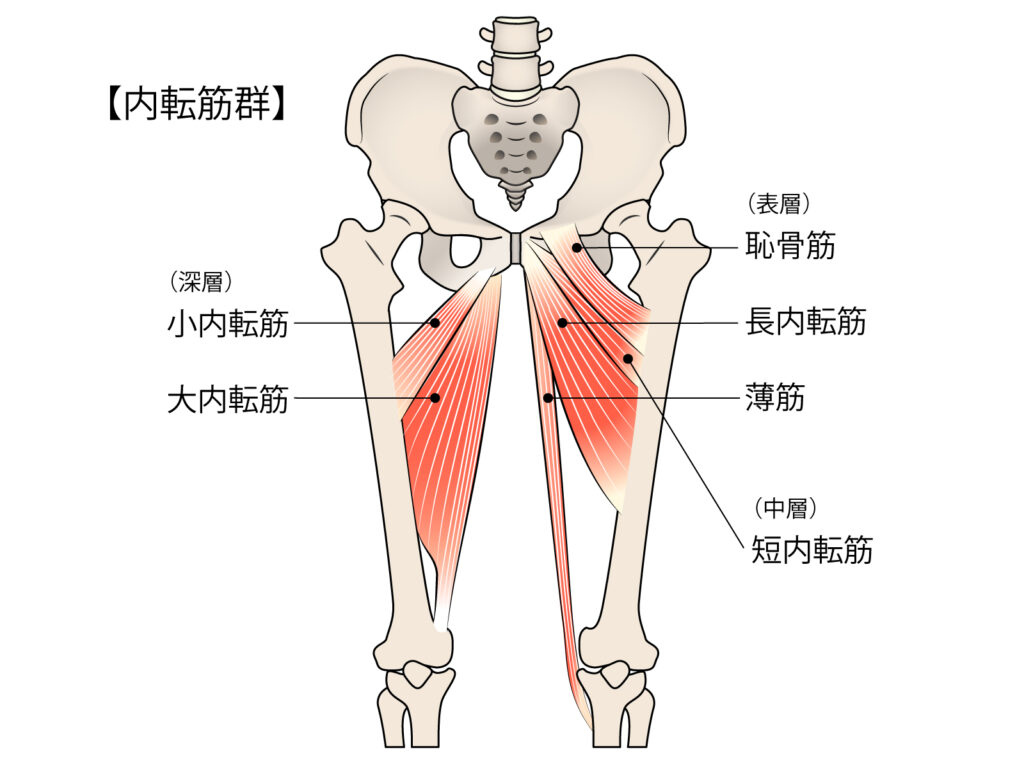

股関節の周りにある筋肉

股関節の周りにはとても多くの筋肉が存在します。その中でも股関節の動きによく関わる筋肉を並べてみたいと思います。

股関節にとても影響を与える筋肉としてよく知られているのが次の筋肉になります。

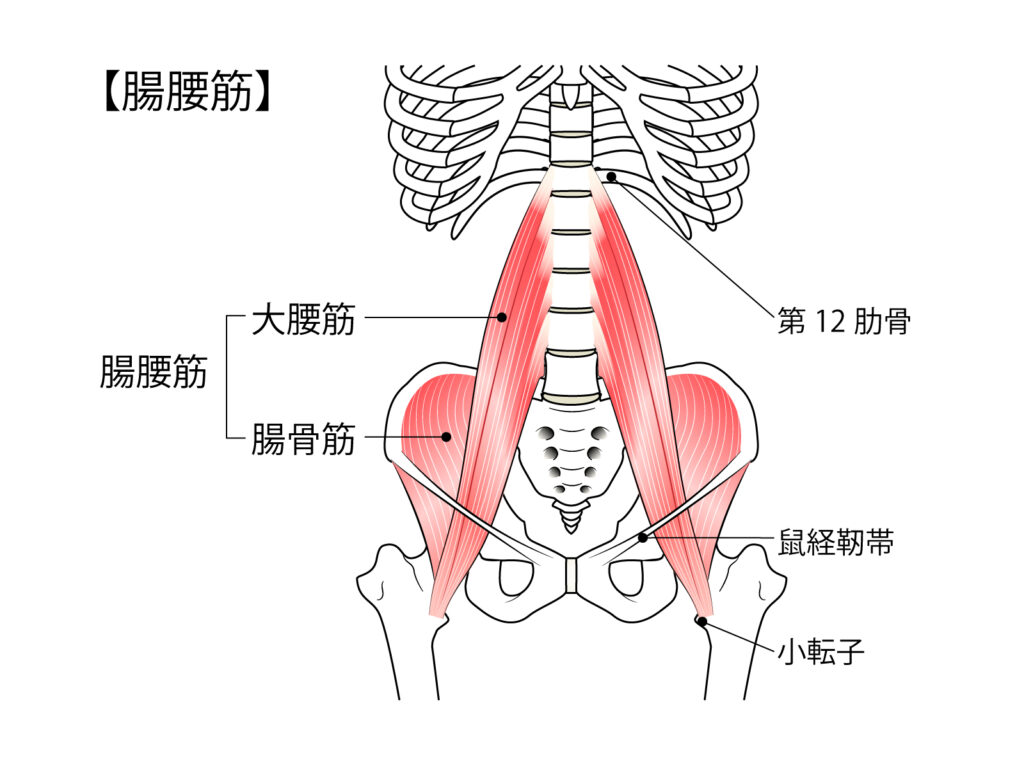

・腸腰筋

・ハムストリングス

・外旋筋群

・殿筋群

・内転筋群

これらの筋肉の滑走性が下がることによって股関節を動かしたときのポキポキ鳴る原因になります。

股関節の動きをみるときのポイント

2023年12月30日追記

私が患者の股関節の動きをみるときに意識するポイントについてお話しします。

まず股関節の動きをみるとき関節内で大腿骨頭がスムーズに内外旋の動きが出ているのかがとても重要になります。

そしてその動きに制限がある場合股関節のどの部位にその制限因子があるのかを意識してみることによって股関節のアプローチする方法が変わってきます。

私がいつも股関節の動きをみる中で見るポイントは

鼠径部

大転子周囲

股関節後方組織

の3つになります。

このポイントの中でどこの動きが一番硬いのかをみることによって股関節の制限因子を見つけるヒントになります。

ぜひ一度これらのポイントをみて股関節の評価を行ってみてください。

股関節の引っかかりの原因についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

股関節を柔らかくするためのストレッチ

腸骨大腿靭帯のストレッチ

■やり方 伸ばしたい側の股関節を伸展することによってストレッチすることができます。このとき腰を反らないように注意しながらストレッチするとより効果的に腸骨大腿靭帯をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

恥骨大腿靭帯のストレッチ

■やり方 股関節を外側に捻じりながら外に開くことで効率的に恥骨大腿靭帯をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

坐骨大腿靭帯のストレッチ

■やり方 股関節を内側に捻じりながら外側に開くことで効率的に坐骨大腿靭帯をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

腸腰筋のストレッチ

■やり方 片脚を前につき、もう片側の足を後ろに伸ばします。この状態でゆっくりとお尻を地面に向かって押し下げるようにすることで腸腰筋をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

ハムストリングスのストレッチ

■やり方 仰向けの状態で片側のもも裏を持ちます。次に天井に向かって膝を伸ばせるところまで伸ばすようにすることによってハムストリングスをストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

外旋筋群のストレッチ

■やり方 仰向けの状態で伸ばしたい側の膝を反対側の手で持ち、内側にゆっくりと倒していきます。そうすることでお尻の深層にある外旋筋群をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

殿筋群のストレッチ

■やり方 まず仰向けになり、お尻を伸ばしたい側の足を反対側の膝に乗せます。そうしたら下側にある足のもも裏を持ち、身体に足を引き寄せることでお尻をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒

内転筋群のストレッチ

■やり方

しゃがみ込んだ状態で片足を横に広げていきます。このとき広げた側のつま先を天井に向けることでより内転筋をストレッチすることができます。

■時間

30秒から60秒

日常生活でできる予防・ケア

普段の日常生活では以下の点を意識することで股関節を良い状態で維持しやすくなりますので、ぜひ意識して生活を送っていただけたらと思います。

・長時間同じ姿勢を避ける

・立ち上がるときに骨盤を立てる意識

・運動前後にストレッチを取り入れる

・水分摂取、関節内環境の改善

最後に

股関節から音が鳴るのは心配ですよね。今は目立った痛みがなくてもこの状態が蓄積することで将来股関節の痛みに繋がる可能性もあります。また、股関節の周りにある組織が損傷してしまうとなかなか改善することは難しくなります。

この記事を読んで痛みがないうちから股関節のケアを行うようにしましょう。

今後も皆さんの身体の悩みを解決するための記事をまとめていきますので、ぜひご覧ください。

コメント