はじめに

ピラティスが最近とても流行しています。これは幅広い年代の方が健康志向の意識が高まってきていることが少なからず影響していると思います。

しかし、ピラティスが流行している反面インストラクターの数が足りず思うようなサービスを受けられない方がいます。

これはピラティスレッスンをやる際にクライアントの身体をしっかりと理解しその方にあったレッスン内容をインストラクターが提供できていないことが要因として大きいと思います。

そこで今回は普段理学療法士とピラティスインストラクターという二足の草鞋で働いている私が普段みているクライアントの身体のポイントについてお伝えしたいと思います。

姿勢分析の必要性

姿勢分析はその方の身体の特徴を理解するのにとても重要な要素になります。身体の特徴を理解することで

•弱く不安定な部分

•強く安定している部分

•動きが硬い部分

•動きが柔軟な部分

•促通したほうが良い部分

がわかるようになります。

するとレッスンを行う中でクライアント様に意識をするポイントを最小限にして伝えることができるようになります。

他にもピラティスについての記事をいくつかまとめていますので、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。

私がいつも見る姿勢分析のポイント

骨盤の位置

骨盤の中でも特に重要なポイントは

➀腸骨稜の高さ

②仙骨の傾き

③上前腸骨棘と後上腸骨棘の位置

になります。

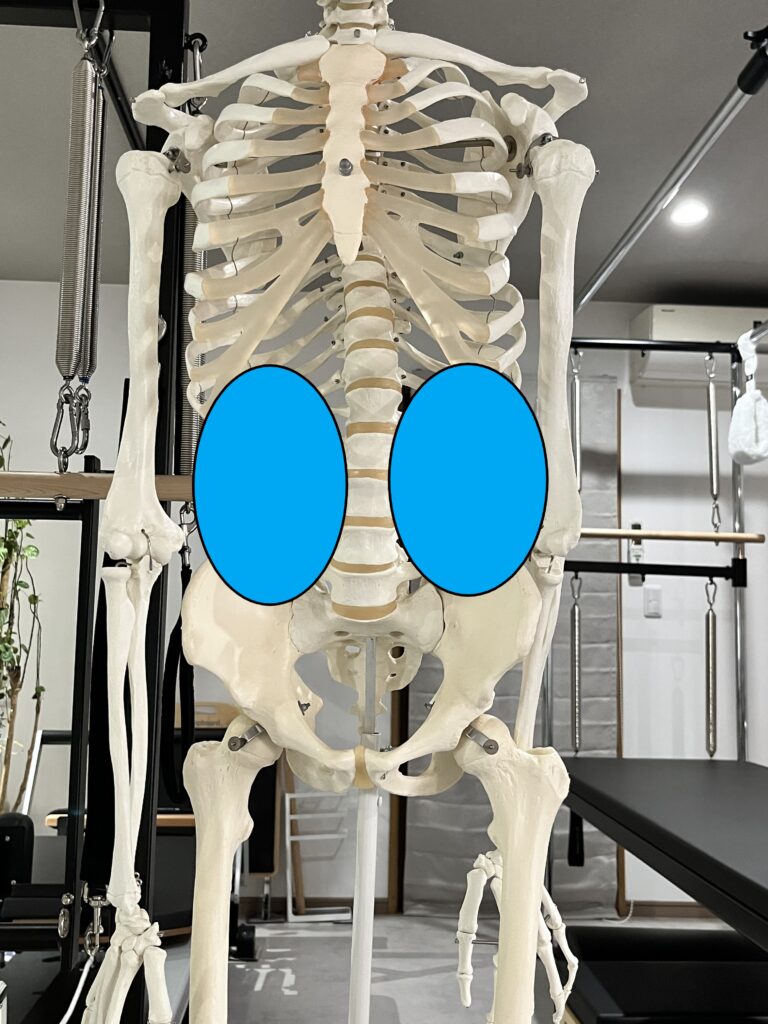

➀腸骨稜の高さの違いをみることで腹部のスペースの左右差をみることができます。

腸骨稜が挙上している側は腹部のスペースが減少します。つまり腹部のスペースが少ない側は体幹の安定性を保つことが難しくなっている可能性があります。

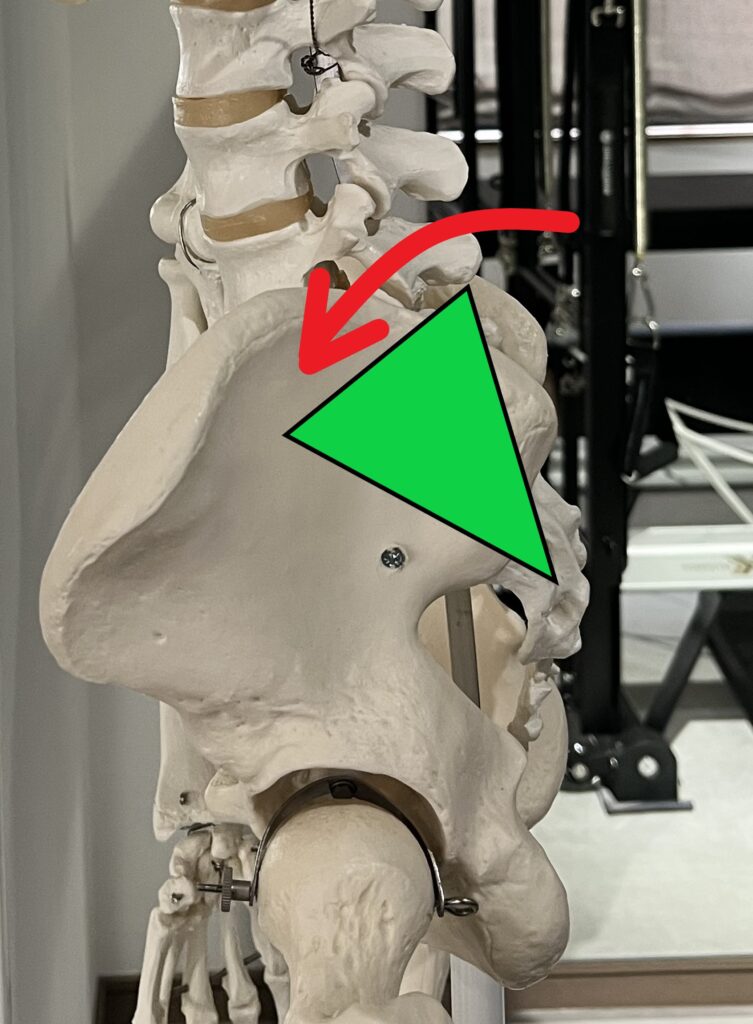

②仙骨の傾きをみることで仙腸部の安定性をみることができます。

通常立位姿勢において仙骨はやや前傾しています。

この仙骨の前傾によって仙腸部の安定性が高まり腰部の安定性も同時に高めることができます。しかし、仙骨が後傾すると仙腸部が不安定となり、腰部の安定性が高まりにくくなります。

仙骨が前傾しているときは仙腸部に窪みがあり、逆に仙骨が後傾しているときはこの窪みがなくなり仙腸部が平らな状態になります。

仙腸部が不安定な場合、腰部の安定性が高まりづらく腰痛のリスクが高くなります。そのため、腰部骨盤帯に対するエクササイズの選択がとても重要となります。

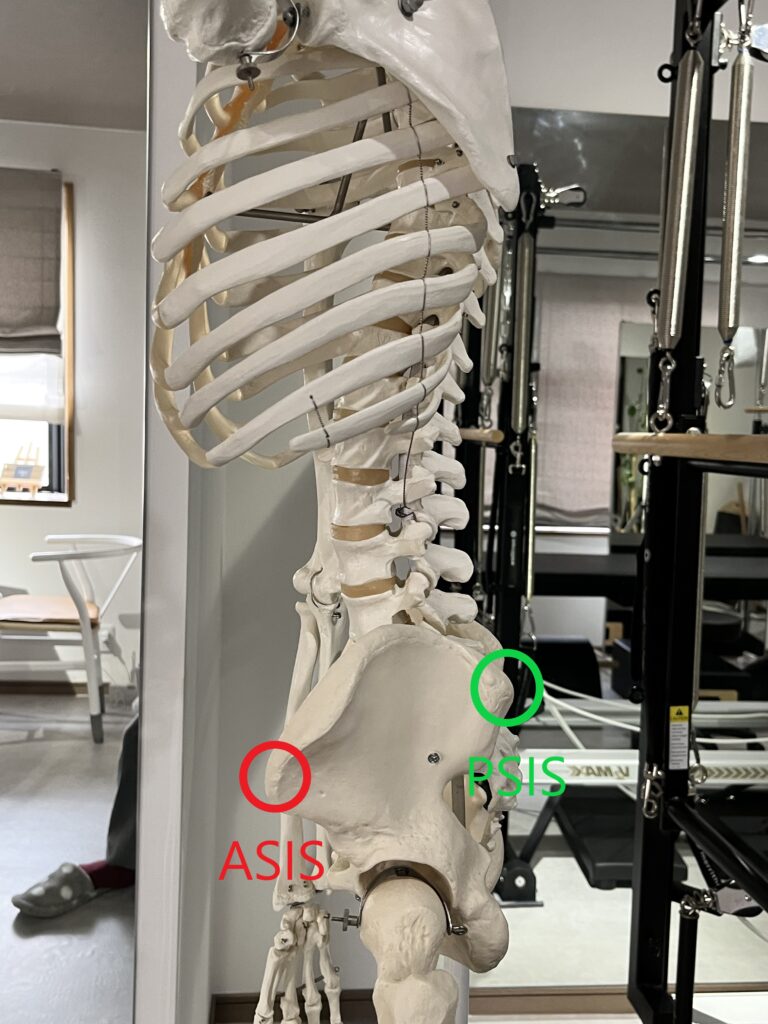

③上前腸骨棘(ASIS)と後上腸骨棘(PSIS)の高さをみることで骨盤のアライメントをみることができます。

骨盤の適切なアライメントを評価することができることによってその上に積みあがる脊柱のアライメントもしい位置に整いやすくなります。脊柱のアライメントが整うことでインナーマッスルが機能しやすくなり体幹の安定性を高めることができます。

通常はASISがPSISよりも1から2横指下がっている状態が骨盤のニュートラルポジションになります。

胸郭の位置

胸郭のアライメントでポイントになるのが

➀肋骨下角

②側腹部の長さ

③胸椎のアライメント

になります。

➀肋骨下角は左右の角度を合わせて約70°から90°が正常とされています。この角度よりも大きい値の方は上部体幹筋の筋力低下が生じている可能性があります。

②側腹部の長さは胸郭と腹腔のスペースを合わせた領域のことです。この領域が少ないと体幹筋の安定性が高まりづらい状態になっている可能性があります。

領域が狭い側は伸張性が低下し同側に脊柱が側屈している可能性があります。

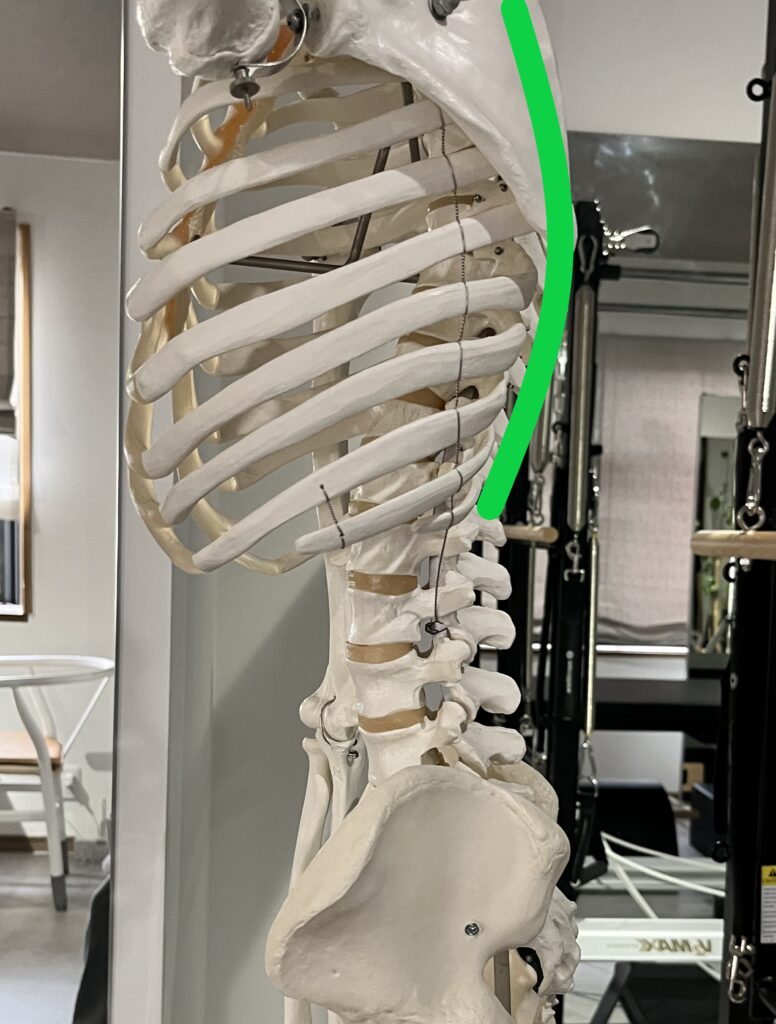

③胸椎は通常後弯といって背面に凸の形状になっています。しかし、この胸椎のアライメントが過剰に凸になることで猫背のような状態になります。すると頚部や肩、腰部に負担がかかりやすくなります。

肩甲骨の位置

肩甲骨のアライメントで私がいつも見るポイントは

➀肩甲骨内側縁の左右差

②肩甲骨下角の高さの違い

になります。

➀肩甲骨内側縁の左右差とは通常肩甲骨内側縁は胸椎の棘突起に対して平行に位置しています。しかし、肩甲骨のアライメントが崩れるとこの平行なラインが崩れ左右差が生じるようになります。そのため、内側縁が平行な状態から逸脱している場合は同側の肩甲骨周囲のどこかに異常が生じている可能性があります。

②肩甲骨下角の高さに違いがある場合どちらかの肩甲骨が挙上、もしくは下制している可能性があります。この下角の高さの違いからも肩甲骨周囲の異常を観察するうえでとても重要になります。➀と②の状態を比較しながら肩甲骨周囲の異常を瞬時に絞り改善するためのエクササイズをレッスンに取り入れていきます。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

今回は姿勢分析を簡潔にする際のポイントについてお伝えしました。

クライアント様はいつも同じことをしているわけではなく、その日その日で身体の使い方が変わることで身体の状態も常に変化しています。その変化に対してインストラクターは瞬時にその変化に気付き、レッスンを組み立てる必要があります。

そのようなとき、簡潔に身体をみる術を身につけていることでより満足度の高いレッスンを提供することができます。

今回の記事を読んで少しでも参考になれば幸いです。

コメント