【最終更新日:2025年10月3日】

はじめに

股関節の前側に「つまるような違和感」を感じたことはありませんか?

「足を上げると引っかかる」「長時間座ったあとに動かすと硬い」など、日常生活や運動の場面で不快感を覚える人は少なくありません。

これはデスクワークや運動不足によって股関節を常に曲げている時間が多いことがとても影響します。

この“つまり感”は軽く見られがちですが、放置すると股関節の痛みや腰痛、さらには膝の不調へつながることもあります。

本記事では、股関節の前側がつまる原因、つまる人の特徴、セルフチェック方法、改善のためのストレッチ・エクササイズ、さらに受診が必要なケースや予防の工夫までを専門家の視点から解説します。

股関節の前側がつまるとは?

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ大きな関節で、日常生活や運動において非常に重要な役割を担っています。

「つまる」という感覚は、関節がスムーズに動かず、前側で引っかかるような違和感を指します。

具体的には以下のようなケースで起こりやすいです。

・膝を胸に近づけると股関節の前側が詰まる

・長時間座ったあとに立ち上がると硬さや違和感を感じる

・運動中に足を振り上げると股関節の前側に引っかかり感が出る

単なる筋肉の硬さであればストレッチで改善することも多いですが、関節自体の問題が隠れている場合もあり注意が必要です。

股関節の前側がつまる主な原因

① 腸腰筋や大腿直筋の硬さ

股関節の前側には腸腰筋(大腰筋+腸骨筋)や大腿直筋といった筋肉があります。

これらが硬くなると、股関節を曲げたときに前側で「突っ張り」や「つまり感」が出やすくなります。

特に長時間座る生活やデスクワークが多い人は、腸腰筋が縮んだまま固まりやすいため要注意です。

股関節の前面のストレッチのやり方などはこちらの記事にも詳しくまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。

② 関節の動きの偏り

股関節は球関節で自由度が高い分、動きが偏ると不調につながります。

例えば骨盤が前傾していると、股関節の前側に圧力がかかりやすくなり、つまり感を招きます。

また、関節包や周囲の組織が硬くなることでも動きが制限されます。

股関節の違和感についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。

③ 姿勢や動作のクセ

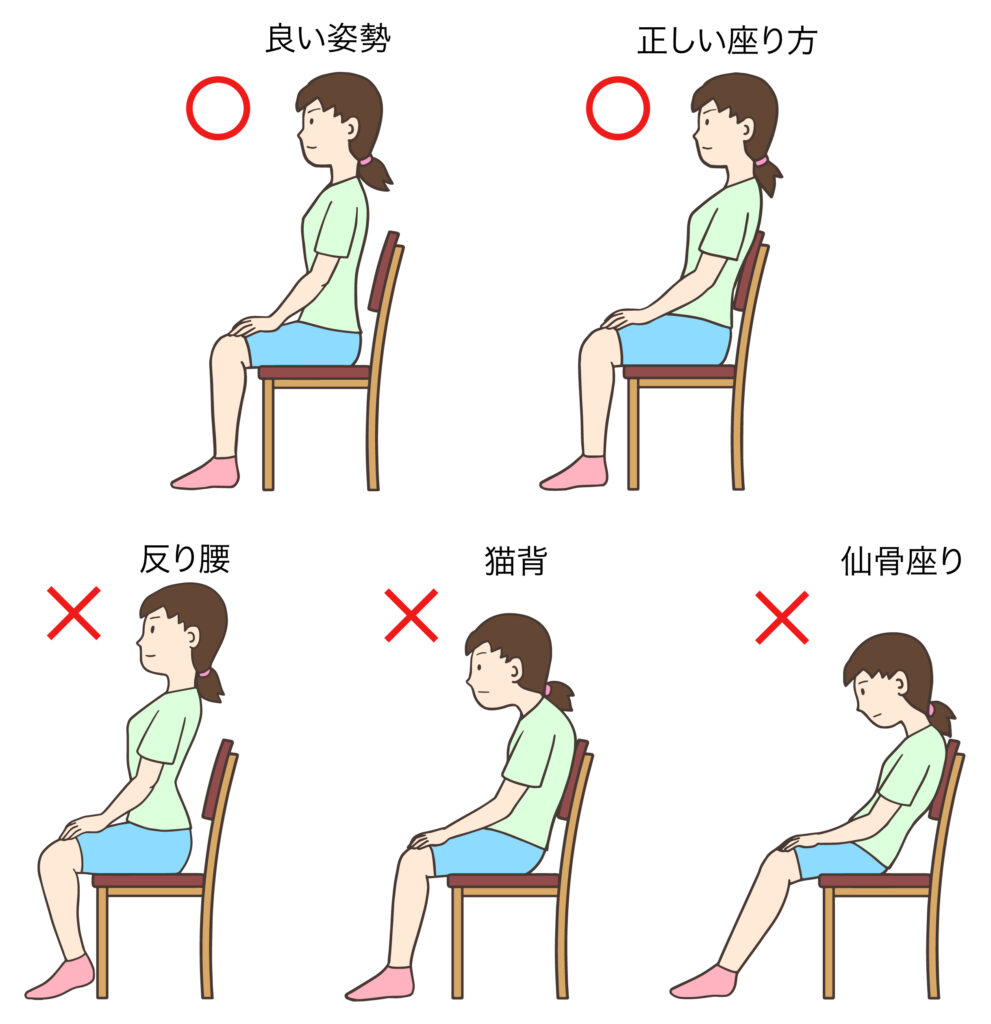

反り腰や猫背、片足重心、足を組む習慣などは股関節への負担を増やします。

スポーツではサッカー、バレエ、ランニングなど、股関節を大きく動かす競技でつまり感が出やすい傾向があります。

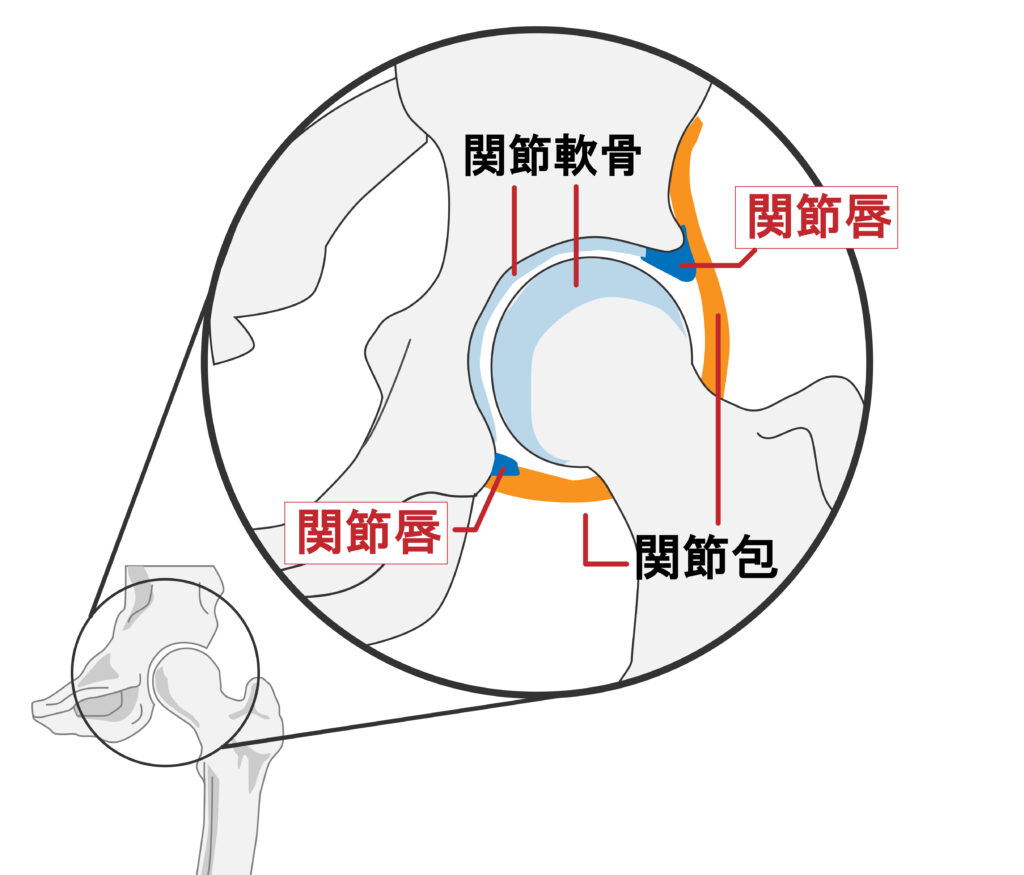

④ 器質的要因(関節唇損傷など)

股関節の周りにはとても多くの関節液や関節軟骨、筋肉や靭帯が存在します。そしてこれらの多くは骨盤や股関節に付着しています。

現代は電子化が進んだことで運動量が減り姿勢が悪い人がとても増えました。そして姿勢が崩れることによって骨盤や股関節の位置が適切な位置から逸脱してしまうことで股関節周りの硬さが生じやすくなります。中には股関節の関節唇損傷や変形性股関節症といった疾患が背景にある場合もあります。

この場合は単なるストレッチでは改善せず、医療機関での診断が必要です。

股関節の前側がつまりやすい人の特徴

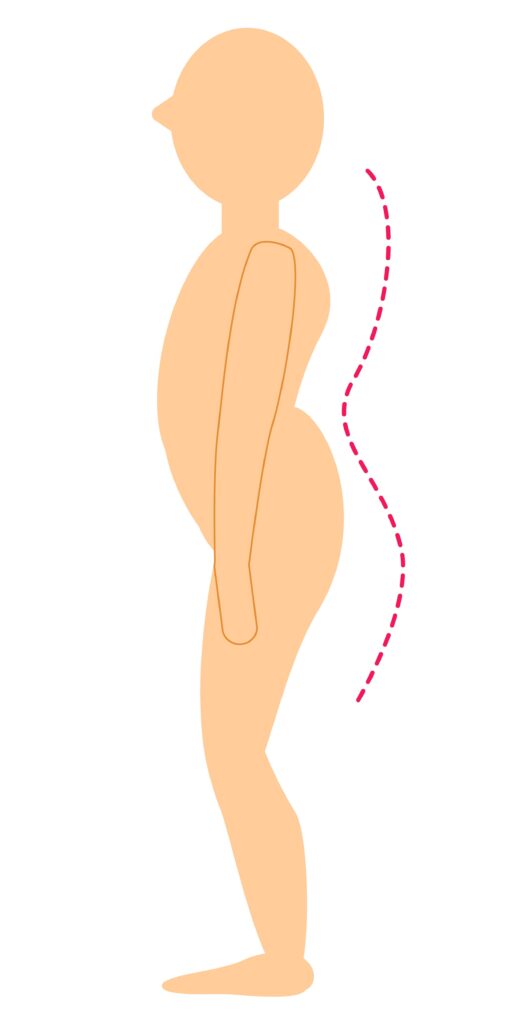

出っ尻タイプ

出っ尻タイプの方は言い換えると股関節が曲がった状態の方をいいます。このような状態になると股関節を後ろに伸ばす動きが苦手になります。

例えば歩いているときに足が後ろ側に行きづらくなり、結果的に歩幅の減少や反り腰になりやすくなります。

このような人は股関節の前側の組織が短縮し伸びづらい状態になります。

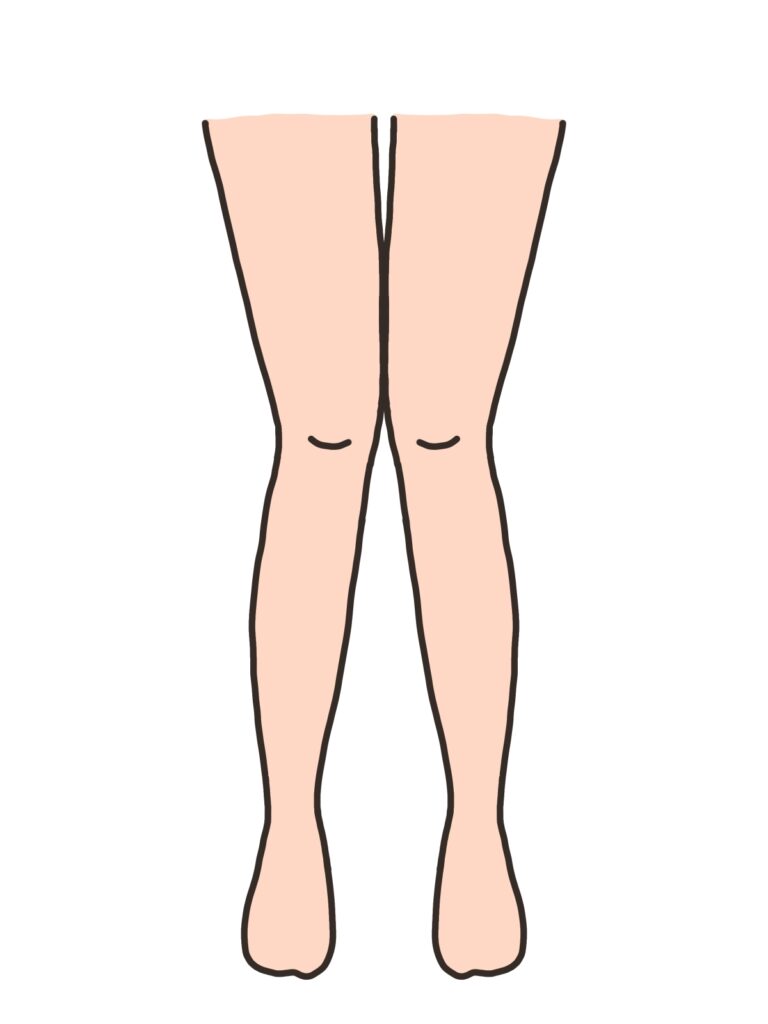

内股タイプ

内股の人は文字通り股関節が内側に捻れた状態の人を指します。このように内股になると股関節を開く動きが苦手になります。

すると歩行の際膝が内側に入ったり、腰を左右に振って歩くような姿勢になります。

このような人は股関節の前側や内側の組織が硬くなり伸びづらい状態になります。

座っている時間が長い人も要注意

仕事で座っている時間が長い人は常に股関節が曲がった状態になり股関節の前側の組織が短縮し硬くなります。また、常に臀部が座面に接地しているため、殿部周囲の組織も硬くなり結果的に股関節周りの組織が全体的に硬くなりやすくなります。

特に座位姿勢は姿勢が崩れやすく、股関節周りの組織が硬くなりやすい姿勢の一つです。

そのため、股関節を動かす際に前側だけではなくさまざな方向で股関節の動かしづらさが生じやすくなります。

幼少期から股関節が硬い場合は要注意

通常幼少期の頃は滅多な事がない限り関節痛などは生じにくい時期になります。また幼少期は関節がまだ柔らかく関節が硬くなることも大人と比較して少ないです。

しかし、生まれつき関節の構造に問題がある場合、幼少期にも関わらず関節に痛みが生じたり硬さがある場合があります。

股関節においては以下のような原因があります。

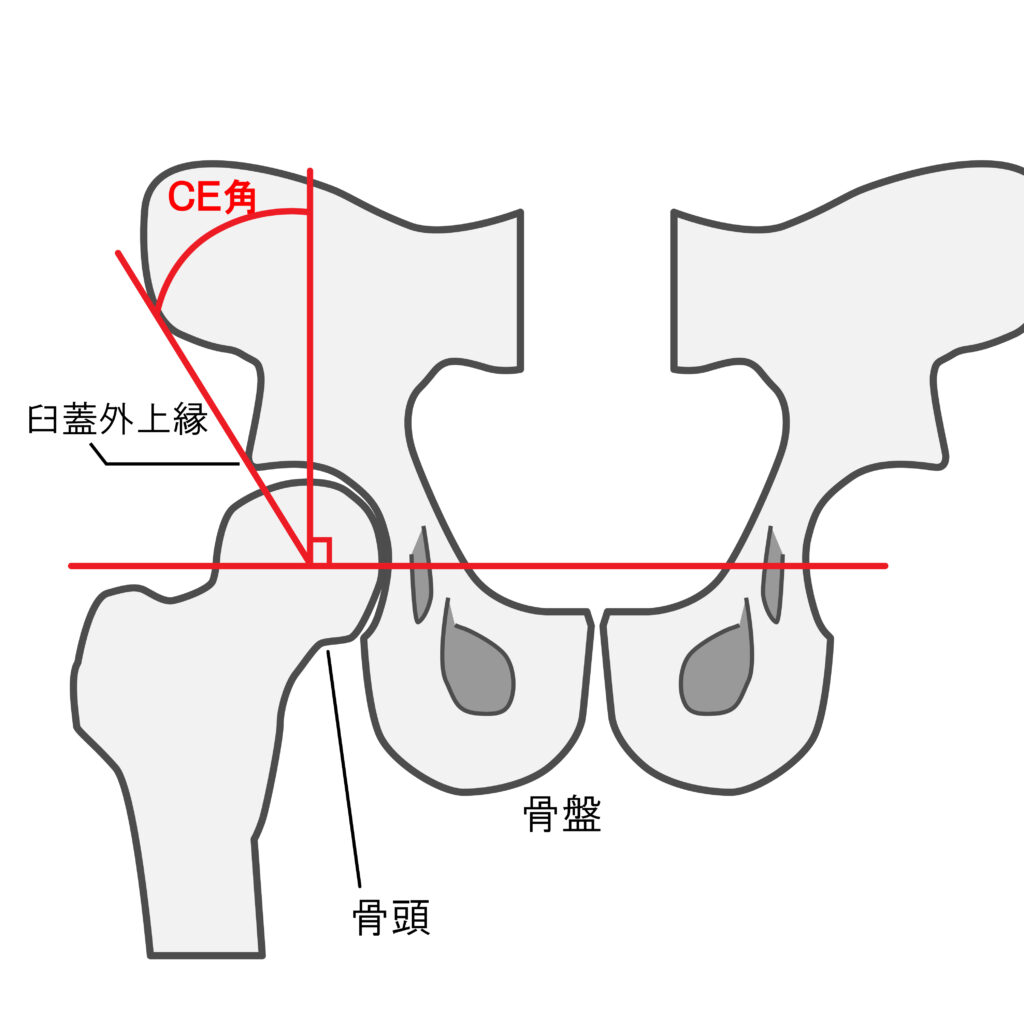

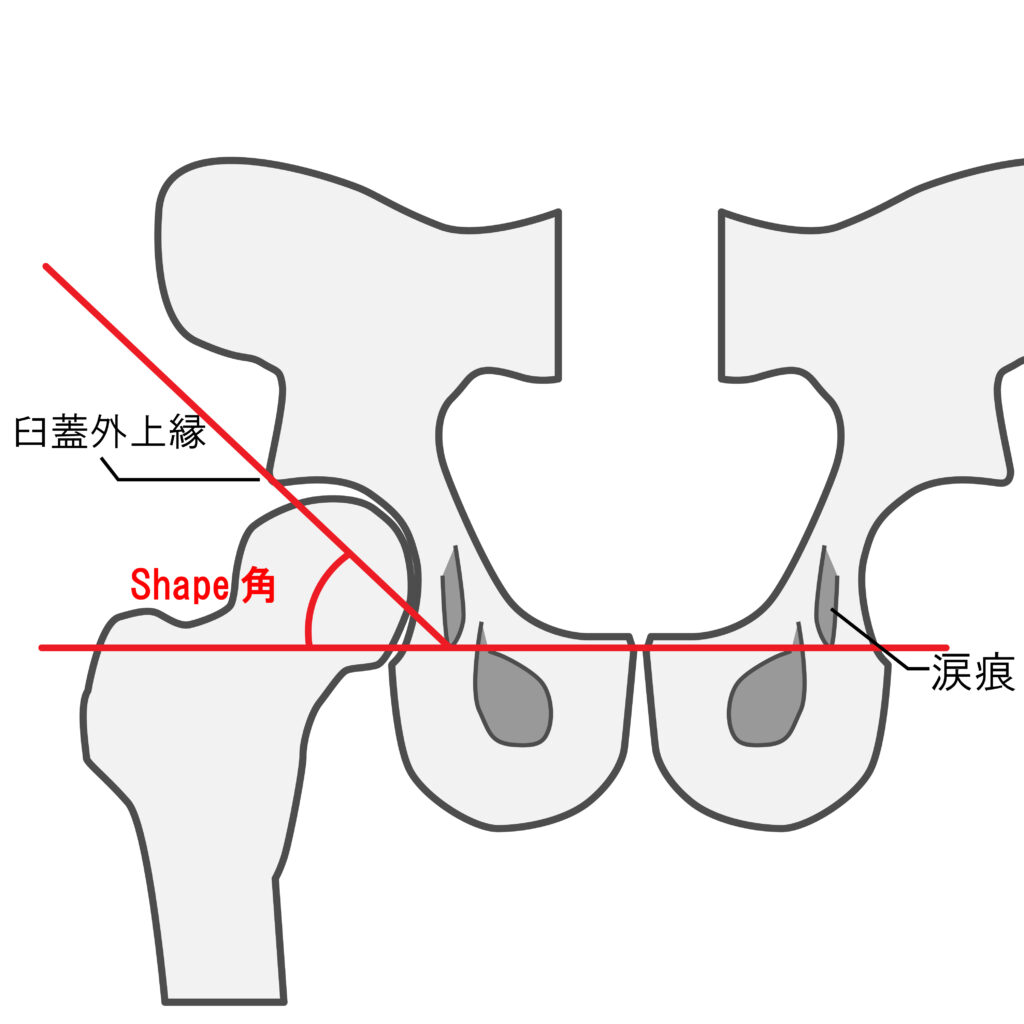

臼蓋形成不全

こちはは股関節の受け皿が浅いことで股関節の安定性が高まりにくい状態になります。

通常臼蓋形成不全を調べるのによく用いられるのがレントゲンになります。

レントゲンによってCE角やsharp角などを確認する事で臼蓋形成不全を診断する事ができます。

この状態をまず疑う場合

•普段から向き癖があり反対側の足が開脚位にならない事が

•家族に臼蓋形成不全の方がいる

•逆子

•女児

これらの特徴で当てはまる項目が多い場合一度医療機関にて診てもらうことをおすすめします。

セルフチェック方法

自分の股関節がどの程度つまっているかを確認する簡単な方法を紹介します。

仰向けで膝を抱える → 股関節の前側につまり感が出るかチェック。

片足立ちで腰を引き込む → 股関節がスムーズに引き込めるか確認。

しゃがみ込み動作 → 股関節が深く曲がるか、前側に不快感が出るか確認。

もしこれらで「痛み」を伴う場合は、無理にセルフケアをせず専門医の診察を受けましょう。

股関節のつまりを軽減する方法

大腿前面ストレッチ

こちらは太ももの前側の筋肉を伸ばすストレッチになります。

仰向けになり片側の足を抱え込むようにします。このとき伸ばしている側の膝裏が地面から浮かないように注意します。

この状態で30秒から40秒キープします。

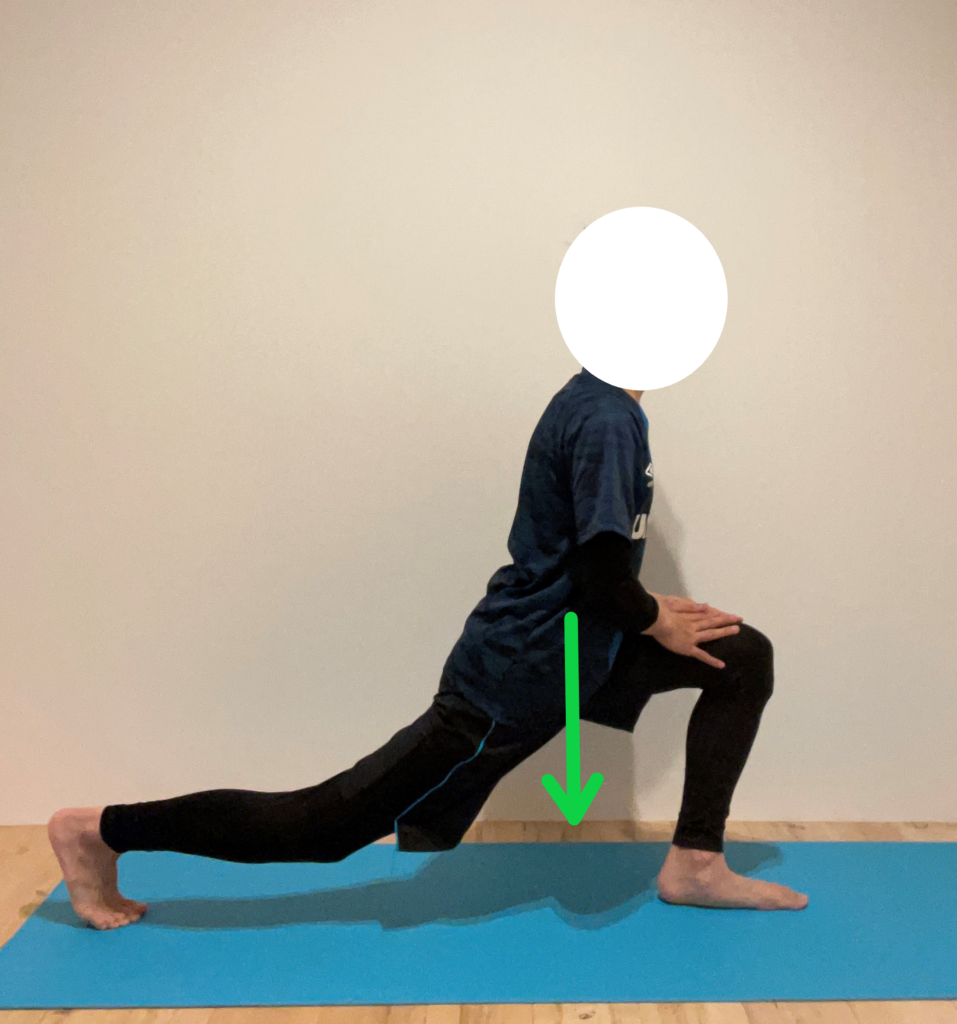

股関節前面ストレッチ

こちらのストレッチは股関節の前面から大腿前面にかけてストレッチする方法になります。

まず左右の足を互い違いに前後に開きます。このとき後ろ脚はつま先で地面を踏むことでバランスがとりやすくなります。

この状態でゆっくりと骨盤を地面に向かって真下に下げていくことで股関節前面から大腿前面をストレッチすることができます。この姿勢を30秒から40秒キープします。

殿部ストレッチ

こちらのストレッチはお尻周りの筋肉を伸ばす方法になります。

まず仰向けになり片足を90°に曲げもも裏を持ちます。反対側の足をあぐらの形にして90°に曲げた膝の上に足をのせます。

その状態で足を胸の方へと引き寄せることであぐらの形にした側の殿部をストレッチすることができます。

この姿勢で30秒から40秒キープします。

ストレッチポールを使用した股関節の詰まりを軽減する方法

ストレッチポール上に仰向けになります。

この状態で股関節を軸に内側・外側へワイパーのように足を動かします。すると股関節周りの組織の滑走性が高まり詰まりが軽減しやすくなります。

私が特におすすめするストレッチポールがこちらになります。

こちらのストレッチポールは肌触りや硬さ、大きさ共にとても良く、ストレッチポール上に寝ても腰や首が痛くなることも少ないです。

ぜひご自宅に一つあると重宝できる商品になります。

注意点と受診が必要なケース

・ストレッチで痛みが強まる場合は中止しましょう。

・歩行困難、夜間痛、股関節の動きが極端に制限される場合は整形外科への受診をおすすめします。また、 特にスポーツ中の急なつまり感やクリック音は関節唇損傷の可能性あるため必ず医療機関で一度診てもらいましょう。

予防と生活習慣の工夫

普段の日常生活において以下の点を注意するだけでも股関節の動きは変化します。ぜひ生活の中に少し取り入れてみましょう。

1時間に1回は立ち上がって体を動かす

デスク環境を見直し、姿勢を保ちやすい椅子や机を使う 軽い運動(ウォーキング、スクワット)を習慣化する

反り腰や猫背にならないよう体幹を意識する

最後に

皆さんいかがでしたか?

股関節は身体の中心部にあるため股関節が硬くなることでさまざまなトラブルが生じやすくなります。

そしてそれを放っておくと股関節がへんけいしたり、周囲にある腰や膝にも影響しやすくなります。

今回の記事を読んでご自身の体の特長に当てはまるという人はぜひ自身で身体のケアをしましょう。