【最終更新日2025年10月17日】

はじめに

「親指の付け根が痛い」「外反母趾がひどくなってきた気がする」

そう感じたことはありませんか?

これはただ見た目が悪いということだけではなく、足に痛みを伴ったり、歩きも難しくなることがあります。

実は、外反母趾の多くは**“体重のかけ方のクセ”や“足の軸の崩れ”**が原因です。

靴のせいだけでなく、立ち方・歩き方の習慣が大きく影響しています。

有名な話ではビビアン・スーさんも外反母趾で手術をされた経験があるみたいですね。

本記事では、理学療法士の視点から

外反母趾の原因 正しい体重のかけ方 足の軸を整える3つのセルフケア そして、正しい歩き方のコツ をわかりやすく解説します。

また、現段階で外反母趾になっている方にとってもそれ以上悪化しないための手段としてとても有効だと思いますので、ぜひ試してもらえたらと思います。

外反母趾とは

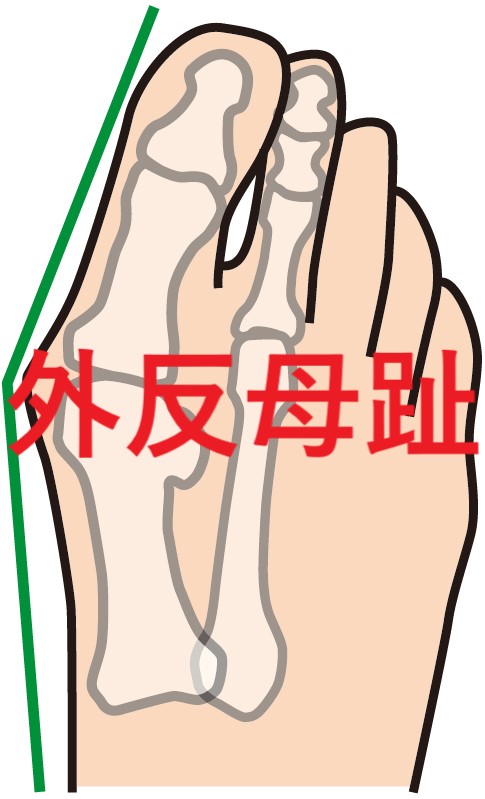

外反母趾とは足の親指が第2趾の方に向かって曲がってしまった状態を指します。ひどい方だと親指の付け根の骨が内側に飛び出し、歩行時などに痛みを伴うこともあります。

なんで足の指がこんな形になっちゃうのかな?

今日はその原因についても話していくよ。

「第1MTP関節で基節骨が中足骨に対して外反・回内して第1中足骨頭が内側に突出し、その部の軟部組織の肥厚がみられるもの」と定義されています。

日本整形外科学会外反母趾診療ガイドライン

外反母趾の診断

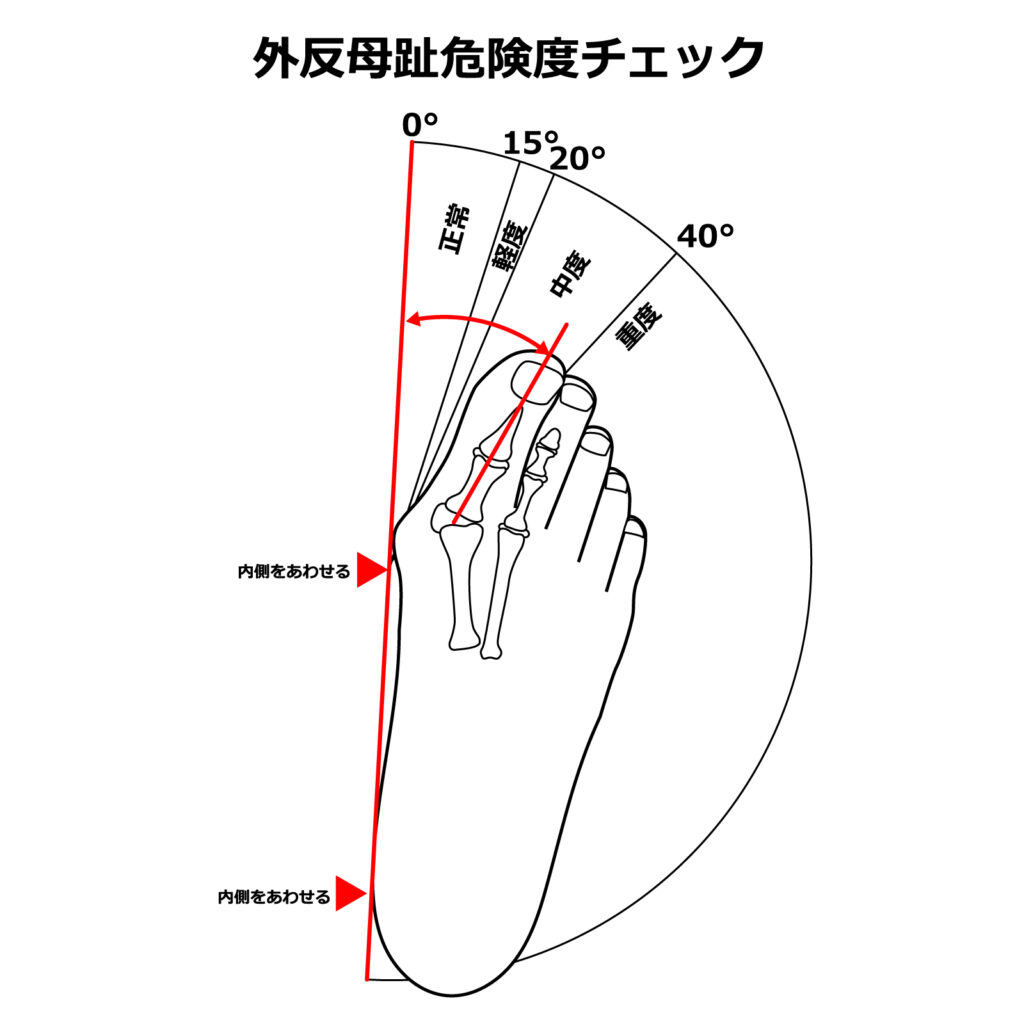

外反母趾の診断にはしばしば視診により判断されます。見た目で判断されるときは足趾の変形が強く親指が第2趾と重なっていたり、歩行時の親指の付け根の痛みや付け根の内側に滑液包炎や胼胝などを呈している状態から判断されます。

画像診断では荷重時に第1基節骨軸と第1中足骨軸のなす角度(HV角)が20度以上を外反母趾と診断します。そして40度以上になると重度の外反母趾となります。

外反母趾がなぜ起こるのかを簡単に理解しよう

外反母趾(がいはんぼし)とは、足の親指(母趾)が外側に曲がり、関節が突出する状態のことです。

この変形は、足のアーチ構造が崩れることによって起こります。

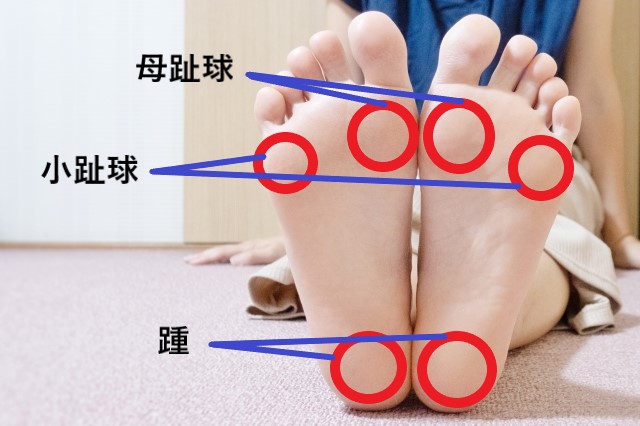

足の裏には3つのアーチ(内側縦・外側縦・横アーチ)があり、

これらがクッションの役割を果たして体重を分散しています。

しかし、アーチがつぶれると、

親指の付け根(母趾球)に過剰な負担 親指が外方向に倒れる力(外反力) が加わり、徐々に変形が進んでしまいます。

歩き方・立ち方のクセが拍車をかける

特に、次のような歩き方の方は要注意です。

つま先重心になっている

小指側に重心が逃げている

片足で立つクセがある

靴底の外側ばかり減る

これらはすべて「足の軸の崩れ」につながり、外反母趾を悪化させる原因になります。

外反母趾を予防する「正しい体重のかけ方」とは

① 重心は「土踏まずの内側」に置く

多くの人が“親指の付け根”に体重を乗せすぎています。

理想的な重心は、土踏まずの内側あたり(舟状骨付近)に重心が落ちるように立つことが理想になります。

そして立っているときに足裏の内側・外側を均等に感じられるよう意識しましょう。

かかと:30%

母趾球(親指の付け根):40%

小趾球:30%

この「三点バランス」を感じながら立つと、足裏全体で体重を支えられます。

② 外側重心はNG。足の軸を「まっすぐ」に保つ

外反母趾の方の多くは、無意識に外側重心(小指側)になっています。

これが足の内側の筋肉を使えなくし、アーチが崩れる原因になります。

立っているときに、膝・くるぶし・親指のラインが一直線になるよう意識 鏡を見ながら「脚が内外に傾いていないか」をチェックしてみましょう。

そこで、立った時に足趾の向き(第2趾)と膝にあるお皿の向きがずれていないかを一度確かめてみましょう。もしずれている場合は立位の時点で足底への体重のかけ方が良くない可能性があります。

そして足底にかける重心がずれるということは、歩行中の足底内の重心移動の軌跡もうまくできないことにつながります。

こうした“軸意識”の習慣化が、外反母趾予防の第一歩です。

外反母趾になる要因

臨床的には女性に多くみられる疾患ですが疫学的調査は少ないです。

私が臨床を通して外反母趾になりやすい人は以下のような特徴がある人です。

靴による要因

靴を履いた生活をしている人は裸足生活者に比較して外反母趾が多いという報告がされています。

さらに、靴の中でも先細のハイヒール靴は外反母趾の最大の要因とされています。

先細の靴は足趾の間隔を狭くするため、足趾の動き自体を阻害することにつながります。

またヒールにより体重が前足部に過剰にかかると、足趾が圧迫された状態で圧がかかってしまい、変形するリスクが高まってしまいます。

こちらの記事に靴の適合について詳しくまとめていますので、興味のある方はぜひこちらの記事もご覧ください。

歩行時の良い体重のかけ方

歩行をするときの足底にかかる重心の軌跡は以下のようなものが理想となります。

つまり踵のやや外側から接地して最後に母趾に重心が抜けていくような歩き方が良い歩きになります。

歩行時の良くない体重のかけ方

外反母趾の方は歩行時の良い体重のかけ方と比較して理想の軌跡から逸脱した歩きを呈している可能性があります。

そして歩行をするときにどこかのタイミングで母趾側に過剰に体重がのる瞬間があると外反母趾を生じやすくなります。

外側から急に内側へ荷重がかかる

足首の左右の動揺が強い可能性があります。足首自体の硬さや安定性が低下している可能性があります。

はじめから内側に荷重がかかっている

足底外側(小趾側)での支持性が弱い可能性があります。小趾側の安定性を高める必要があります。

足の軸が崩れると立った時に疲れやすくなります。そのようなことでお困りの方はぜひこちらの記事もご覧ください。

歩行をみて下半身の軸を確かめよう

歩行中に足に対してお皿の位置が内側や外側にずれるタイミングはありませんか。

お皿が歩行中にずれるという方は関節に捻じれるストレスがかかっている可能性があるということです。

するとその捻じれは体重を支える足部にも影響を与え、足底の重心移動がうまくできなくなります。

外反母趾予防のためのセルフケアの方法について

指のストレッチ

外反母趾になると足趾の動きが硬くなります。そのため、足趾のストレッチはとても大切になってきます。ちなみに私は毎日入浴時に指のストレッチをやっているので、以前より足の指の動きがだいぶ良くなりました。

■方法 足の指の間に手指を入れた状態で足の指をグーパーグーパー動かします。このときしっかりと指を横に広げる意識をもって行いましょう。 ■回数 20回×2セット ■エクササイズのコツ 足趾を曲げるときは足の甲を丸くし、足趾を伸ばすときは足の甲をしっかりと反らせるように行うことでより足部の内在筋を使うことができます。硬い方は初めは痛いかもしれませんが、毎日継続することで徐々に痛みが和らいできますのでぜひ試してみてください。

母趾外転筋トレーニング

唯一外反母趾に対してそれを抑制するための筋肉が母趾外転筋になります。この筋肉は踵から母趾の付け根の内側に付着する筋肉になります。

この筋肉を鍛えるのにおすすめなのがショートフットエクササイズになります。

■方法 ①足を床につきます。ちなみに私の足は偏平足なので脚をついたとき足のアーチがほとんどありません。 ②次に足裏を床についた状態で足趾を持ち上げていきます。このとき足趾以外の部分はしっかりと床についたままキープしてください。すると足にアーチができると思います。 ③アーチを保ったまま足趾を地面に再びついていきます。何も意識していない時よりも少しアーチができたのが分かります。 ■回数 20回×3セット ■エクササイズのコツ アーチを形成する感覚が分かってきたら普段立っているときなどにも意識をしていきます。するとアーチを形成する母趾外転筋に力が入った状態で足をつける感覚を養うことができます。

私が実際に指導している歩き方の修正法

■やり方 ①まずロープを床に敷きます。このロープは地面を踏む際の足の裏の感覚を養うためのものです。 ②踵からロープを踏み、母趾・第2趾の間にロープがくるようにしながらロープ上を歩きます。すると膝と足の向きがそろい、下半身の軸のズレが修正しやすくなります。 ③この歩き方を数回繰り返すとロープを踏んだ感覚が足の裏に残っていると思います。そのロープを踏んだ部分を意識しながらロープがない所でも同様に歩いてみてください。継続しながらこの歩き方を意識することで徐々に足の体重のかけ方が整い、母趾にかかる負担が軽減されていきます。 ■注意点 これは普段の歩き方から継続して意識をしていく必要があります。はじめはなかなかもとの癖が抜けず、変化に気が付きにくいですが2週間を目安に意識を継続することで徐々に歩き方が変化していくと思います。一度試してみてください。

理学療法士が伝えたい外反母趾予防のポイントまとめ

✅ 足の軸は「かかと・膝・親指」が一直線になるように意識

✅ 重心は「土踏まずの内側」へ

✅ タオルギャザー・内転筋トレ・正しい歩行で再発予防

✅ 痛みが強いときは自己判断せず専門医へ

最後に

皆さんいかがでしたか。外反母趾は一度なるとなかなか改善が難しい疾患です。なので普段から足のケアが大切になります。

しかし、なってしまった方も立ち方や歩き方を変えたり、足趾やふくらはぎの筋トレを行うことで症状が緩和したりもします。

なので今日からできることをしっかり実践しながら自分自身で足のケアすることがまずは大切になります。

もし、痛みが強くて日常生活にも支障が出るような方は一度専門の病院で診てもらい、インソールの作成や外科的治療を検討することをおすすめします。

本日もご覧いただきありがとうございました。

参考文献・出典

日本整形外科学会:外反母趾診療ガイドライン 日本理学療法士協会:足部・歩行の評価マニュアル

Kawano et al., Journal of Physical Therapy Science, 2021

コメント