【最終更新日:2025年10月11日】

はじめに

皆さんは身体のどこかに痺れを感じたことは必ず一度はあると思います。

その中でも手指に痺れを感じたことを経験したことがある人は意外と多いと思います。

スマートフォンやパソコンを使う時間が長くなり、「手の親指がしびれる」「力が入りにくい」といった症状を訴える方が増えています。

しかし、親指のしびれといっても原因は一つではありません。神経の圧迫、姿勢のクセ、筋肉の硬さなど、さまざまな要因が関係しています。

手指は5本ありますが、すべて同じ神経ではなく、いくつかの神経に分かれて手指の感覚を司っています。

そのため、どの指が痺れているのかを理解することで対処できることがたくさんあります。

本記事では、理学療法士の視点から「親指がしびれる原因」と「自分でできるセルフケア・ストレッチ法」をわかりやすく解説します。

どのような場合に医療機関を受診すべきかも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

手の親指の感覚に作用する神経

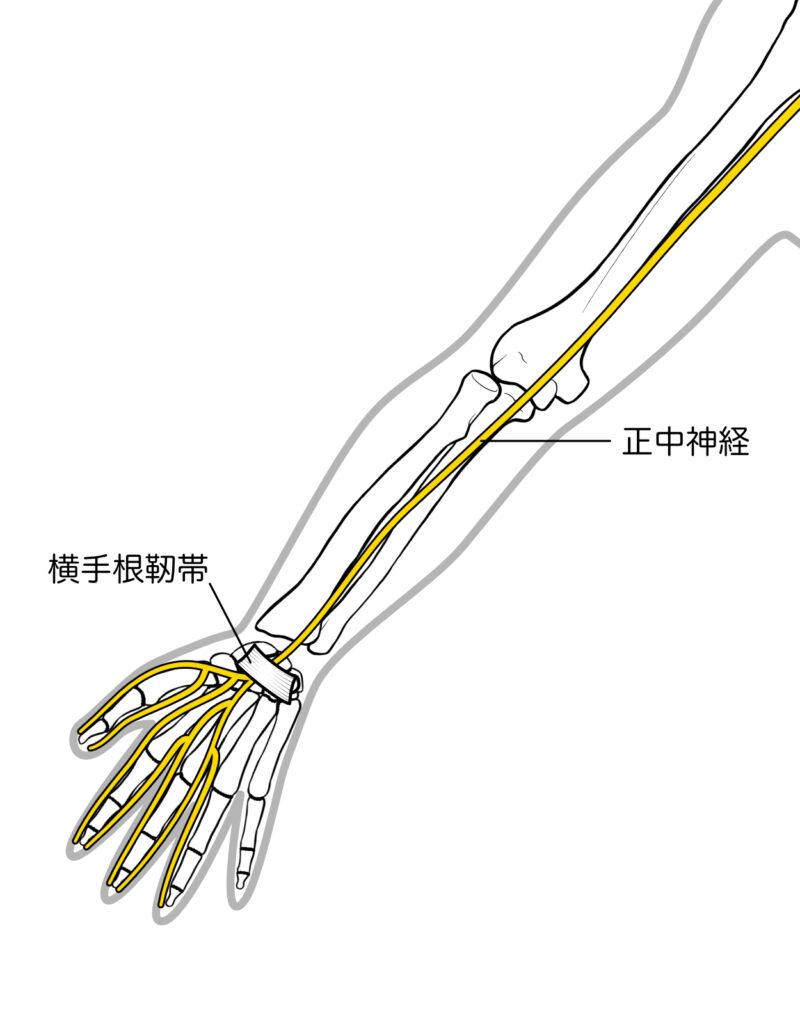

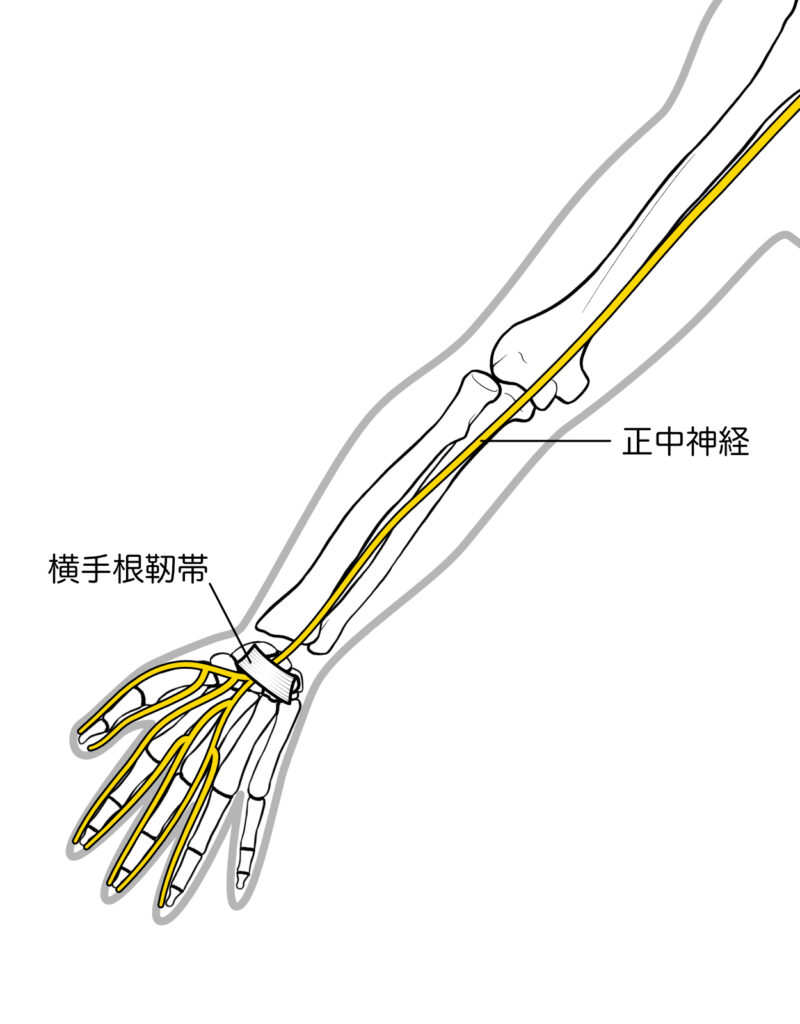

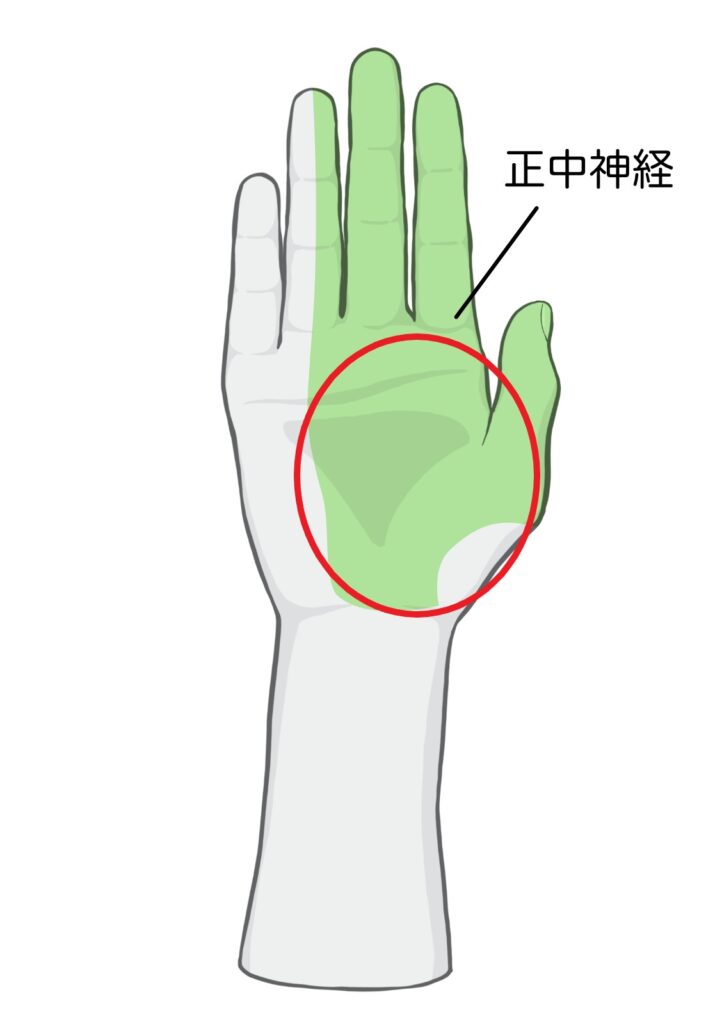

親指の感覚に関わるのは「正中神経(せいちゅうしんけい)」です。

正中神経は、首から出た神経の束(腕神経叢)から分かれ、上腕〜前腕の中央を通って手のひら側を走行しています。

この神経は以下の部位を支配します。

親指・人差し指・中指・薬指の内側の感覚

手のひらの内側

前腕の回内(手のひらを下に向ける)動作

手首や指を曲げる動作

つまり、正中神経にトラブルが起こると、「手の親指がしびれる」「物をつかむ力が弱くなる」「指が曲げにくい」といった症状が現れます。

他にも腕の痺れについてまとめていますので、ぜひこちらの記事もご覧ください。

親指のしびれを引き起こす代表的な原因

正中神経は上腕神経叢という神経の塊からはじまり、最終的に前腕の中央を走行する神経になります。

正中神経は筋肉の間を通りながら走行しているため、筋肉が硬くなったり腫れたりすると、神経が圧迫されてしびれを起こすことがあります。

ここでは、絞扼(こうやく)されやすい3つの部位を紹介します。

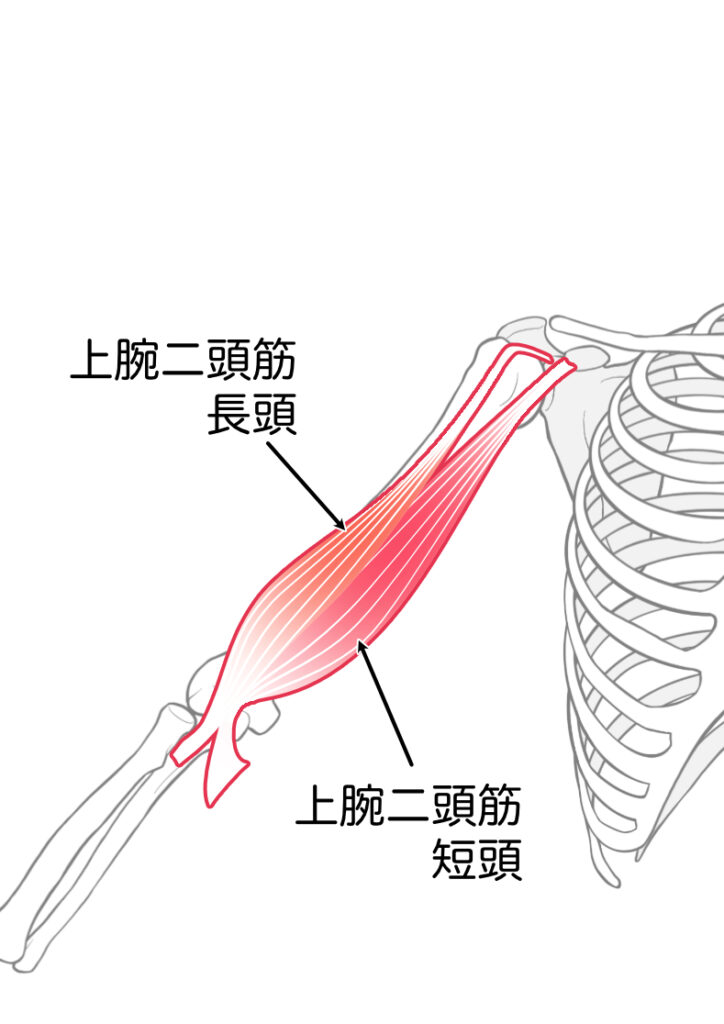

上腕二頭筋腱膜の圧迫

起始 長頭:肩甲骨の関節上結節 短頭:烏口突起

停止 橈骨粗面 上腕二頭筋腱膜

上腕二頭筋(力こぶの筋肉)の末端にある腱膜(けんまく)の下を、正中神経が通過します。

上腕二頭筋は主に肘の曲げ伸ばしに作用する筋肉になります。腕の力こぶにあたる筋肉がこの上腕二頭筋になります。

上腕二頭筋腱膜は上腕二頭筋が最終的に尺骨側の筋肉の表層を覆うように付着する膜になります。この膜の下方に正中神経が走行していくため、上腕を過剰に使用することで上腕二頭筋の緊張が高まるとこの正中神経を絞扼することがあります。

腕を酷使したり、筋トレや重い荷物を繰り返し持つことで、この腱膜が硬くなり神経を圧迫することがあります。

主な症状:

肘から手首にかけてのだるさ

親指・人差し指のしびれ

肘の内側を押すと違和感

デスクワークや腕をよく使う仕事(美容師、理学療法士、調理師など)の方に多くみられます。

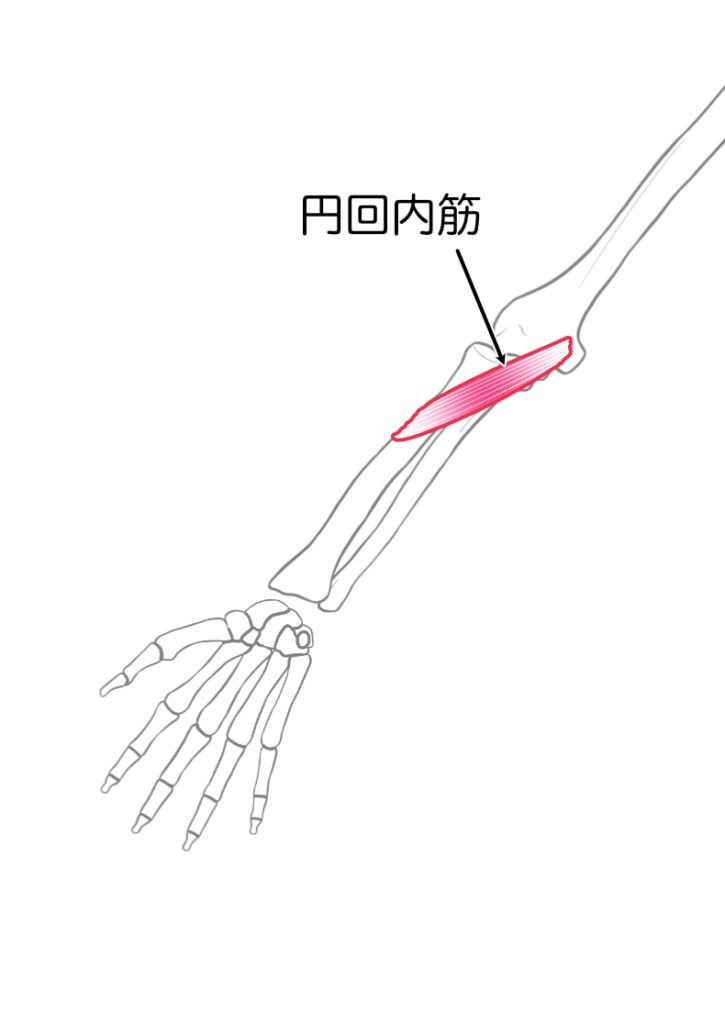

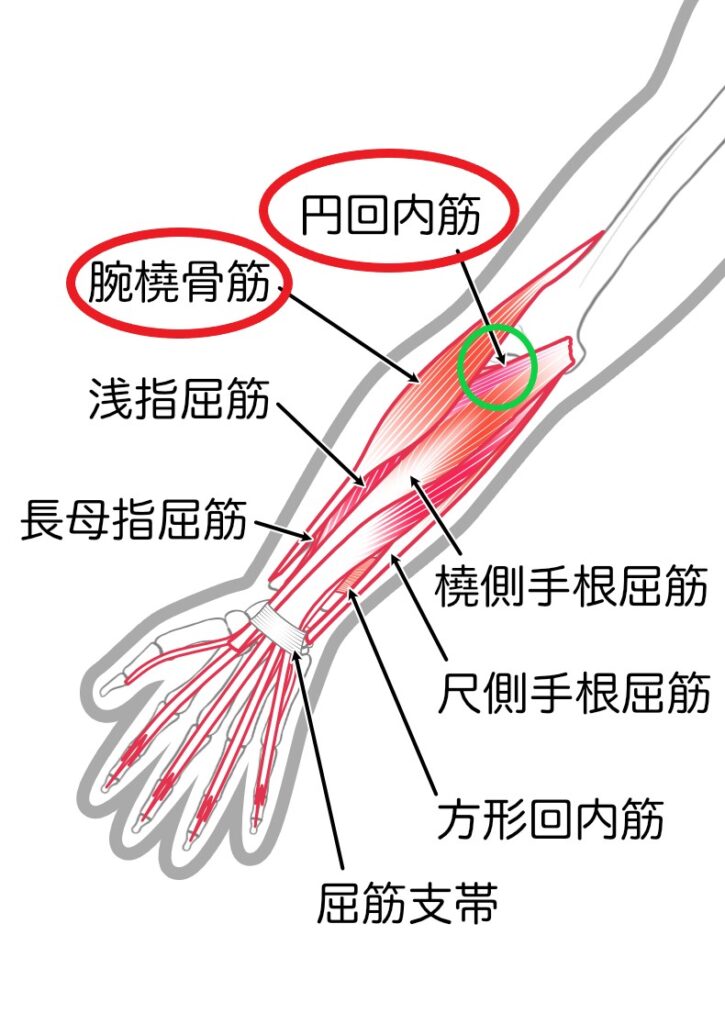

円回内筋の圧迫

起始 上腕骨内側上顆 尺骨鈎状突起の内側

停止 橈骨中央よりやや近位の外側

前腕の中央で、肘の内側から外側にかけて斜めに走る「円回内筋(えんかいないきん)」も重要です。

この筋肉は、手のひらを下に向ける「回内動作」に関わり、2つの筋腹の間を正中神経が通ります。

この円回内筋は起始部が上腕骨内側上顆と尺骨の鈎状突起の二頭から起始する特徴があります。

そしてこの2頭の間を正中神経が走行しているため、手指や前腕部を過度に使用することで円回内筋の緊張が高まり起始部で正中神経を絞扼することがあります。

主な症状

前腕の内側の痛みやだるさ

親指・人差し指・中指にかけてのしびれ

手首を動かすと症状が悪化

長時間のタイピングや手首を内側に捻る動作を繰り返すと、この筋肉が硬くなり神経を締めつけることがあります。

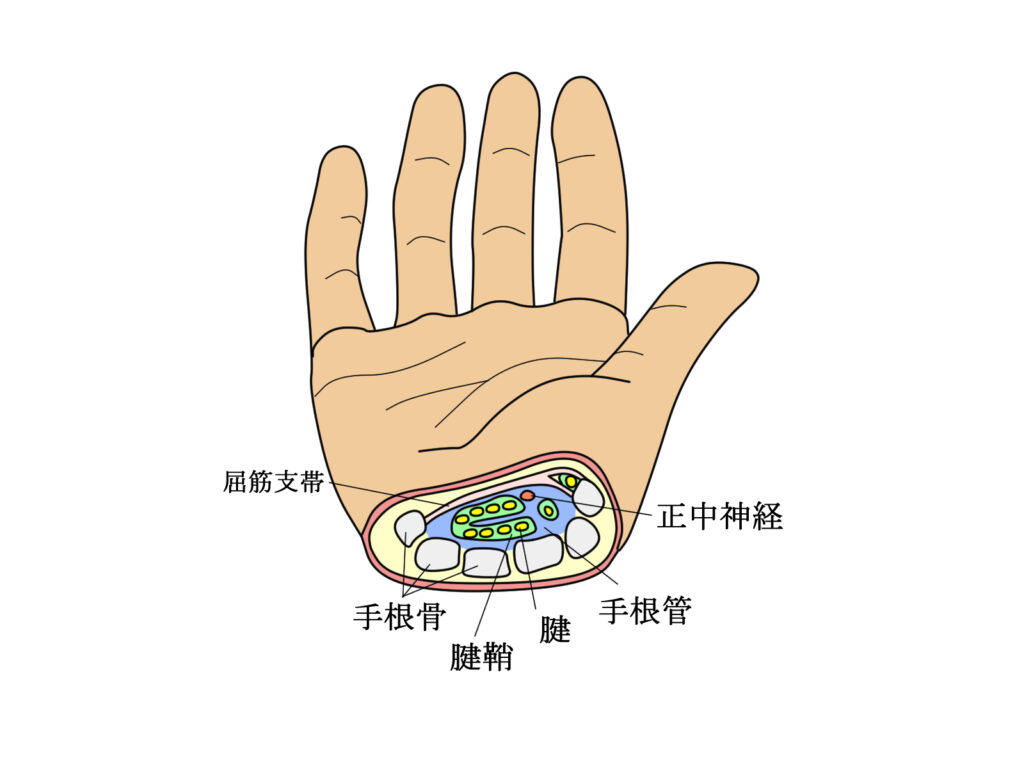

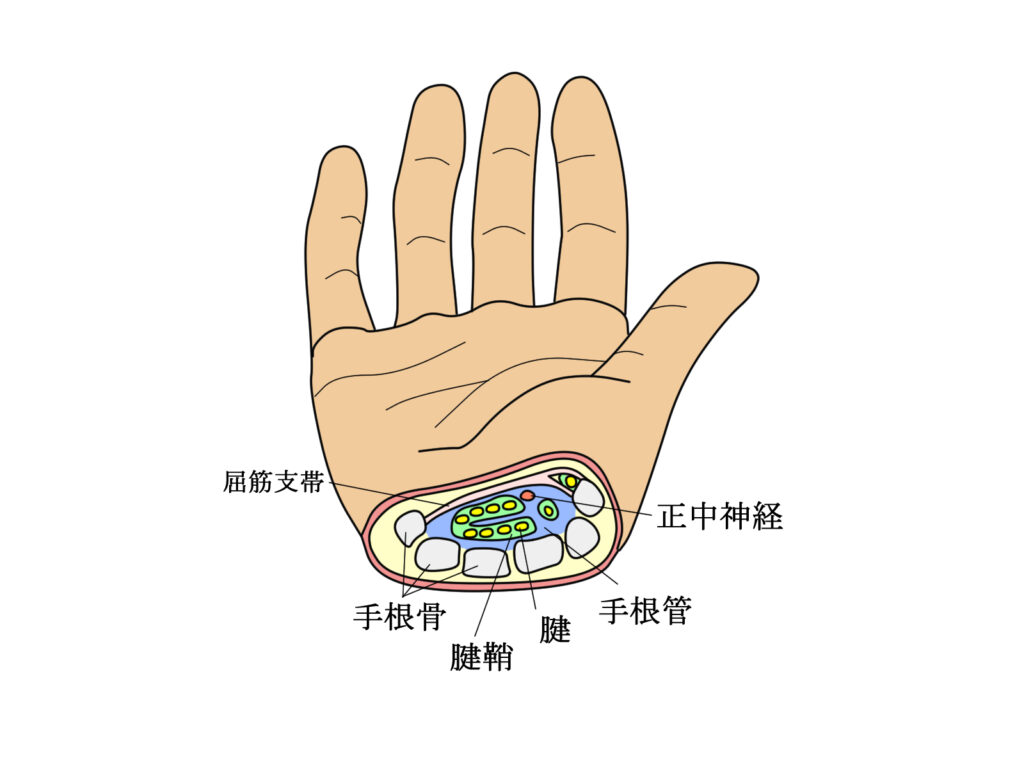

横手根靭帯(屈筋支帯)の圧迫

手首の内部には正中神経が通るトンネルがあり、その部位を手根管といいます。この手根管を形成するのが手根骨と横手根靭帯(屈筋支帯)になります。

そしてこの「手根管(しゅこんかん)」と呼ばれるトンネルの中を正中神経と腱が通っています。

このトンネルの屋根にあたる「横手根靭帯(おうしゅこんじんたい)」が厚くなったり、炎症を起こしたりすると神経を圧迫します。

これがいわゆる手根管症候群です。

主な症状

親指から中指にかけてのしびれ

夜間や早朝に強くなる

親指の付け根(母指球)の筋肉が痩せる

特に、更年期の女性や妊娠中の方、糖尿病など代謝疾患のある方にも多い疾患です。

手掌までしびれる場合の注意点

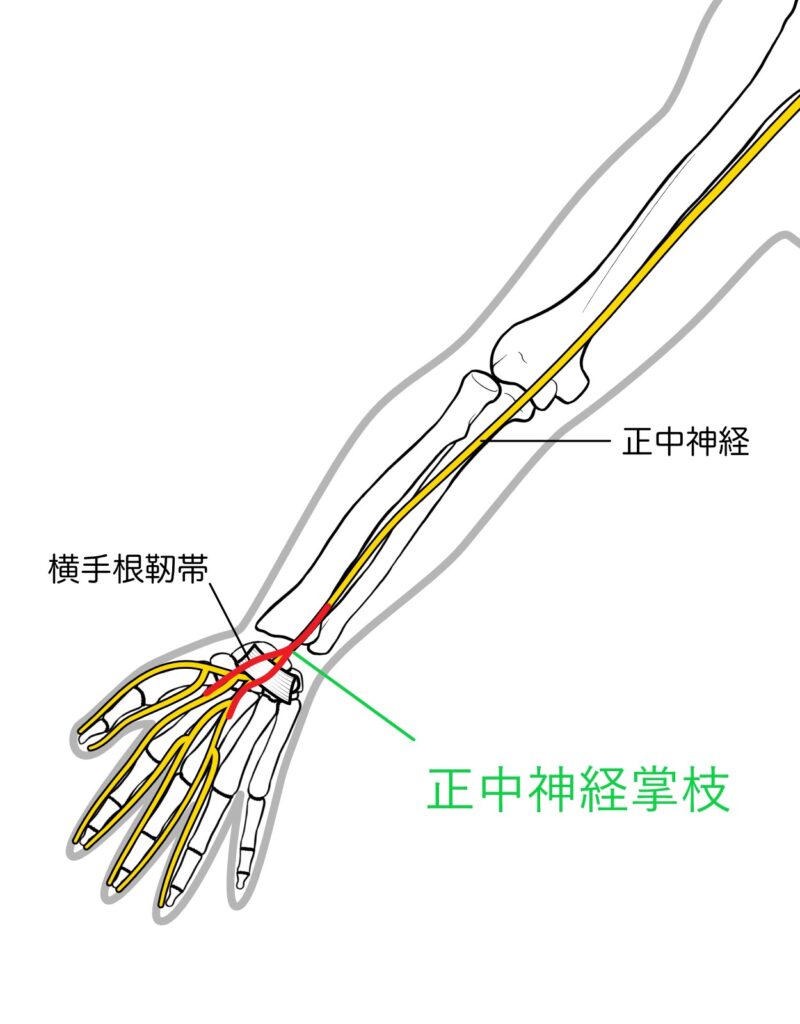

手の痺れがあるとまず疑うのが手根管症候群になります。そのため、手根部に注射をしたり外科的に処置をしたりすることがありますが、ここで一つ注意するのが痺れが手指だけではなく手掌部にもあるかどうかを確認することです。

その理由として屈筋支帯の中を通過する正中神経は主に手指の感覚は司りますが、手掌部の感覚を司る正中神経の掌枝は前腕遠位部で正中神経から分岐して屈筋支帯の上部を通過して手掌部へと走行します。

そのため、しびれが「指先」だけでなく「手のひら全体」にまで広がる場合は、圧迫部位が手首より上にある可能性があります。

掌の感覚を司る「掌枝(しょうし)」という枝は、手根管の外を通っているため、ここを通る前腕部で圧迫が起きているケースも考えられます。

手首の治療だけでは改善しないこともあるため、原因部位を見極めることが重要です。

指の痺れを改善するセルフエクササイズ

それでは正中神経由来の痺れが生じた時のセルフケアの方法についてお話ししたいと思います。

今回は上腕二頭筋腱膜、円回内筋、手根管のセルフケアについて説明したいと思います。

上腕二頭筋腱膜のセルフケア

まず上腕二頭筋は力こぶの筋肉になるため比較的触りやすい筋肉になります。

まず前腕を回外させた状態で肘を曲げてみます。すると力こぶがでると思います。力こぶがでたら尺骨側(小指側)の筋腹をつまみます。

上腕二頭筋腱膜をつまんだ状態でゆっくりと肘を曲げ伸ばしします。すると上腕二頭筋の滑走性が高まり、絞扼部位の柔軟性を高めることができます。

円回内筋のセルフケア

まず前腕外側にある筋腹(腕橈骨筋)の内側と円回内筋の境目に指を置きます。触診では少し前腕中央部に窪んでいる部分があるのでそこが目印になると思います。

円回内筋は上腕骨内側上顆と尺骨鈎状突起から橈骨中央よりやや近位部に向かって走行しています。また腕橈骨筋の深層部に向かって走行するため、その斜めの走行をイメージして円回内筋の筋腹をつまみます。

円回内筋をつまんだらその状態で前腕をゆっくり回内外しながら動かしていきます。

手根管のセルフケア

手根管を形成する手根骨の配列は中央部分が窪んでおり、左右の手根骨が高い位置に配列されています。そしてその窪んだスペースに筋肉や神経が走行している状態になります。

そのため、左右の手根骨をやや内側に向かってつまむように把持します。すると手根部中央の窪んだスペースを広げることができます。

手根部のスペースを広げたらその状態で手指の曲げ伸ばしを行います。すると手根管内を走行する筋肉の滑走性が高まり、正中神経の絞扼を軽減することができます。

日常生活での予防ポイント

日常生活において以下の点で当てはまる場合は控えるようにすると手の負担を軽減することができます。

パソコンやスマホの使用時は肘を伸ばしすぎず、手首を軽く反らせた姿勢を意識

手の冷えを防ぐ(冷えは神経の伝達を悪化させる)

休憩時間に軽いストレッチを入れる

握力を使う動作(ペットボトルの開閉など)は片手に偏らないように

病院を受診すべきタイミング

次のような場合は、整形外科や神経内科の受診をおすすめします。

しびれが数週間以上続く

親指の筋肉がやせてきた

夜間や早朝に強いしびれで目が覚める

手の感覚が鈍く、ボタンを留めづらい

これらの症状は、手根管症候群や頚椎疾患が関係している場合もあります。

早期に診断・治療を受けることで、回復が早まりやすくなります。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

親指の痺れは正中神経由来の問題だということを少し理解しておくだけでも、いざというときに自分で対処できることが増えます。

身体の構造は複雑ですが、意外と知っているか知っていないかの違いでその後の経過も変わってきますので、これからも皆さんの健康に役立つ情報発信をしていきたいと思います。