【最終更新日:2025年10月5日】

はじめに

咳をした時に腹筋や肋骨がズキッと痛む、そんな経験はありませんか。

単なる筋肉痛なのか、それとも肋骨に問題があるのか不安になりますよね。

最近はコロナやインフルエンザが流行し一年を通して身体の健康を意識することが増えました。また、季節の変わり目などでも体調を崩しやすく、その症状の一つとして咳があります。

私も一年のうちに必ず一度は咳が止まらなくなる時期があり、そのときは夜眠れなかったり人と話すのもとても辛くなるため本当に咳には悩まされています。

そしてこの咳が長期的に続くことでよく経験するのが腹筋が痛くなる症状です。腹筋が痛くなると咳をするのがより辛くなり、普段の日常生活でも支障がでてしまうこともあります。

この記事では理学療法士が咳で腹筋・肋骨が痛くなる原因と、胸郭(肋骨)の動きを改善するためのセルフケアの方法について解説します。

咳で腹筋や肋骨が痛くなるのはなぜ?

①腹筋や肋間筋に過負荷がかかる

咳は瞬間的に強い腹圧がかかるため腹筋や肋骨の間にある肋間筋に大きな負担がかかります。風邪やアレルギーで咳が続くと「筋肉痛」のような状態になり痛みが出やすくなります。

②肋骨や胸郭の動きが硬くなる

猫背や長時間のデスクワークなどで胸郭が硬くなっていると咳のたびに同じ部分に負担が集中しやすくなります。呼吸が浅い方も同じく肋骨の動きが制限されやすいです。

③疾患が隠れていることも

肋骨の疲労骨折、肋間神経痛、肺や心臓に関わる疾患など受診が必要なケースもあります。強い痛みや腫れ、呼吸困難を伴う場合は医療機関を受診しましょう。

痛みがあるときに注意したいこと

・無理に運動をしない:強い痛みがある場合は安静が基本です。

・受診が必要なサイン:腫れ、内出血、息苦しさ、発熱を伴う場合は早めに医師に相談してください。

・咳が長引く場合:咳そのものの原因治療(風邪・アレルギーなど)を優先しましょう。

咳をするための3つの身体の機能

咳をするとき無意識のうちに身体は3つの機能を果たすように働いています。

➀空気をしっかりと吸う

②声帯の機能がしっかりと保たれている(声帯を閉じる)

③息を吐くための筋肉がしっかりと発揮できる

空気をしっかりと吸う

咳のように強制的に息をしっかりと吐くにはその前にしっかりと息を吸い込めなければ咳を思うようにだすことはできません。

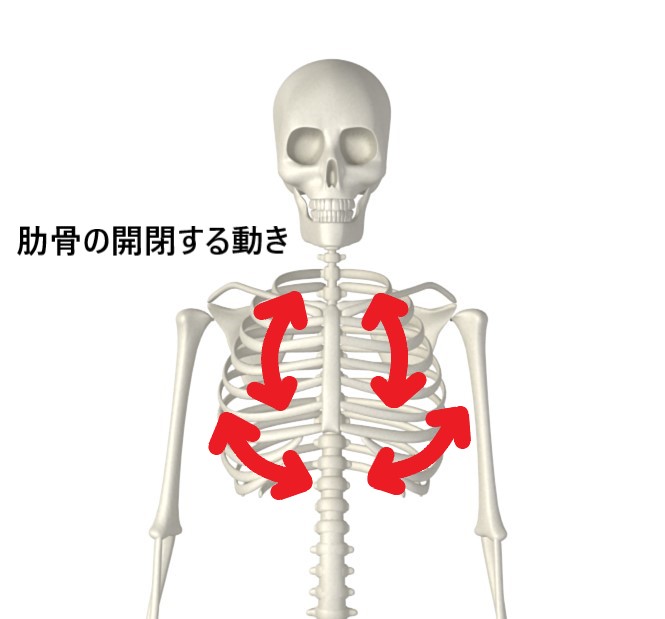

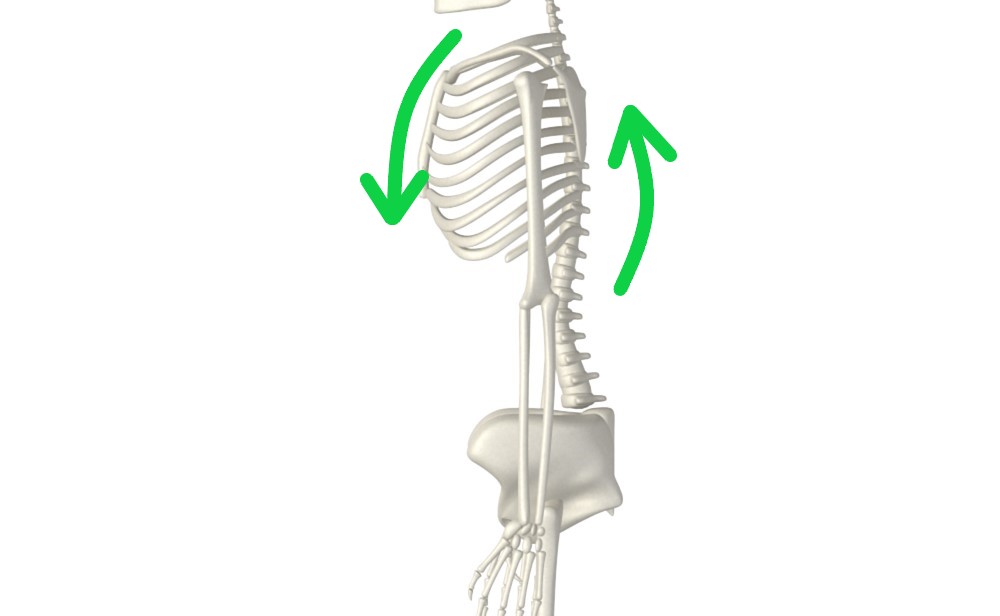

息を吸うときは吸気筋によって肋骨をしっかりと広げながら持ち上げることができないと、肺の容積がしっかりと確保できず息を吸うことができません。そのため、胸椎や肋骨などの可動域がしっかりと確保できなければ咳をうまくすることができない身体ということになります。

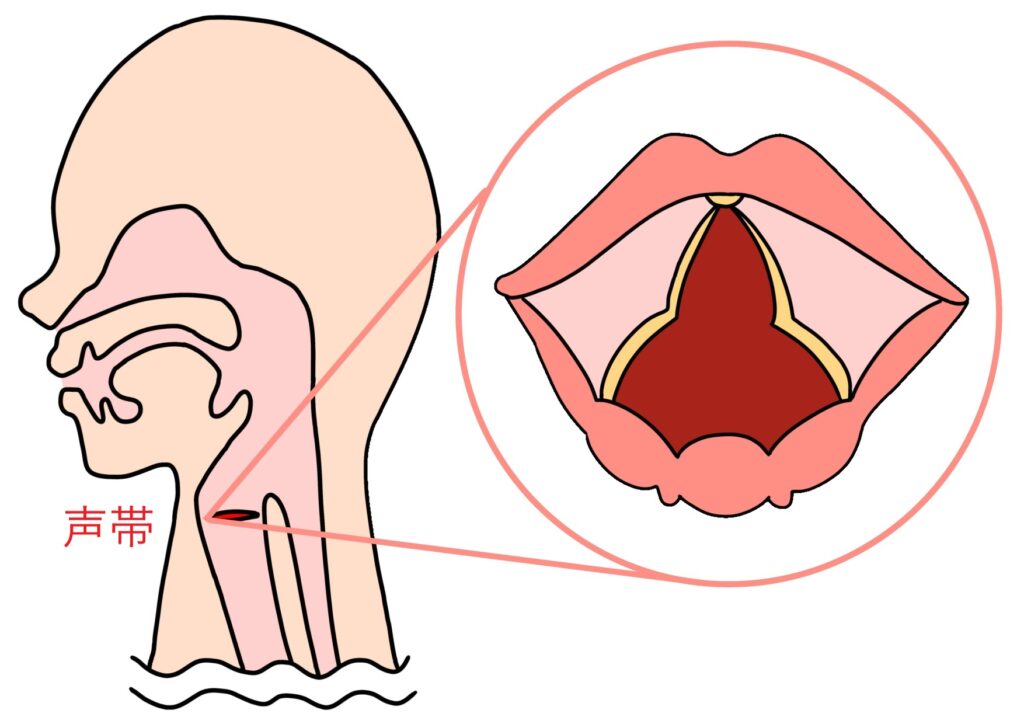

声帯の機能がしっかりと保たれている(声帯を閉じる)

咳をするとき無意識に息を止めていることを皆さんはご存じですか。これは咳をする際声帯を閉じることによって腹腔内圧を高め、しっかりと咳がでるように身体が準備をしているためです。

息を吐くための筋肉がしっかりと発揮できる

声帯を閉じ腹腔内圧を高めたとしても息を吐くための腹筋群が弱ければしっかりと咳をだすことはできません。そのため、咳をするための準備がしっかりとできたら最大限にその咳を出せるような体幹機能を獲得していることが理想になります。

今回はこの咳に作用する筋肉についてもう少し細かくお伝えしたいと思います。

咳をすると使う筋肉

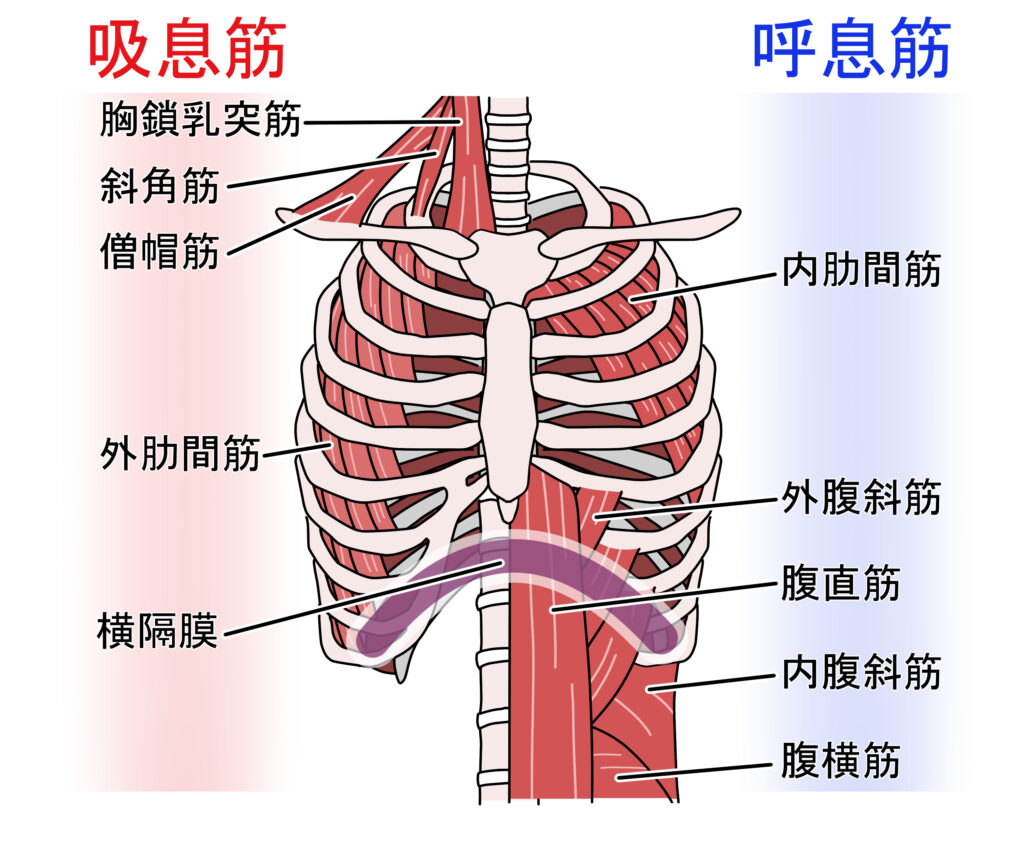

生物は無意識に呼吸をして生命活動を維持しています。この呼吸は吸気と呼気に分けられそれぞれで作用する筋肉が異なります。

そして咳は皆さんもイメージできると思いますが、強制的に息を吐いているため呼気に分類されます。

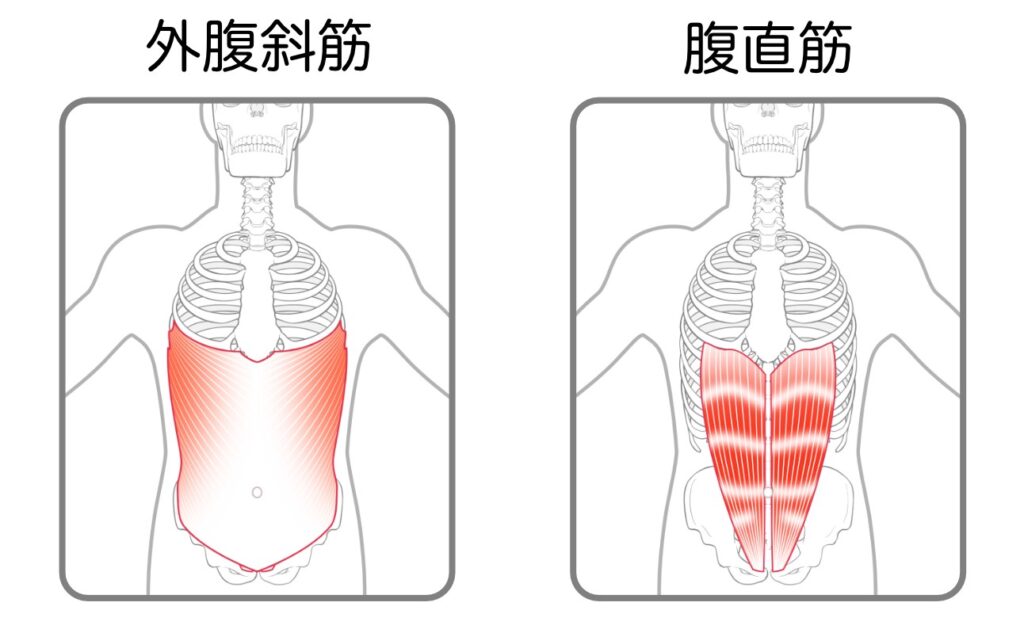

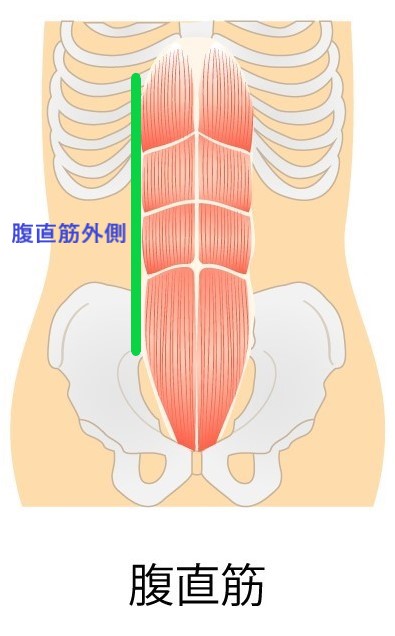

その中で咳をする時に最も使う筋肉は『腹直筋』と『外腹斜筋』になります。

腹直筋の作用は上体起こしなどでイメージできると思いますが体幹を丸くするイメージが強いと思います。

外腹斜筋は脇腹にある筋肉で主に身体を捻じるイメージが強いと思います。

しかし、腹直筋や外腹斜筋は息を吐く作用を持った筋肉になります。これは咳をするときに肋骨や背骨がどのように動くのかをイメージすると腹直筋と外腹斜筋の作用がわかるかと思います。

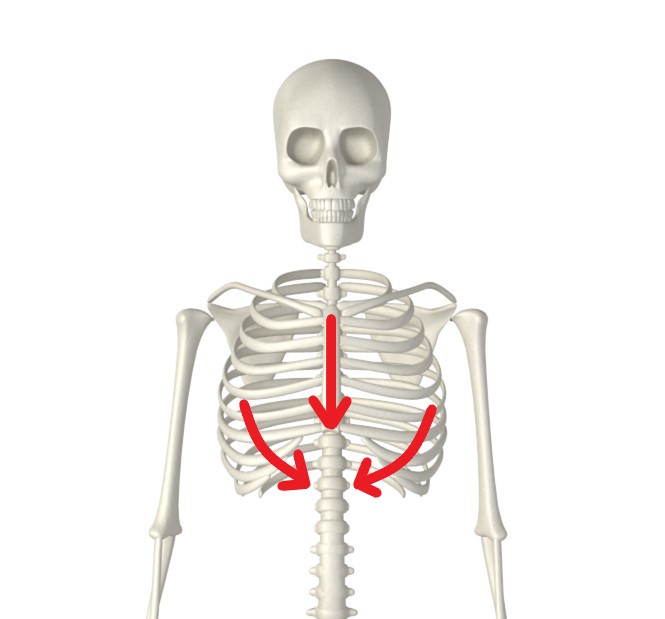

まず咳をすると

肋骨は閉じる

脊柱は丸くなる

この2つの動きが生じます。

肋骨や胸郭の動きを改善するセルフケア

肋骨の動きを作る

咳をし過ぎると肋骨は締まりが強くなり拡張することができなくなります。そのため腹筋はどんどん硬くなり伸張性を失っていきます。

そのため、腹筋を緩めるには肋骨の開きを引き出すことがとても重要になります。

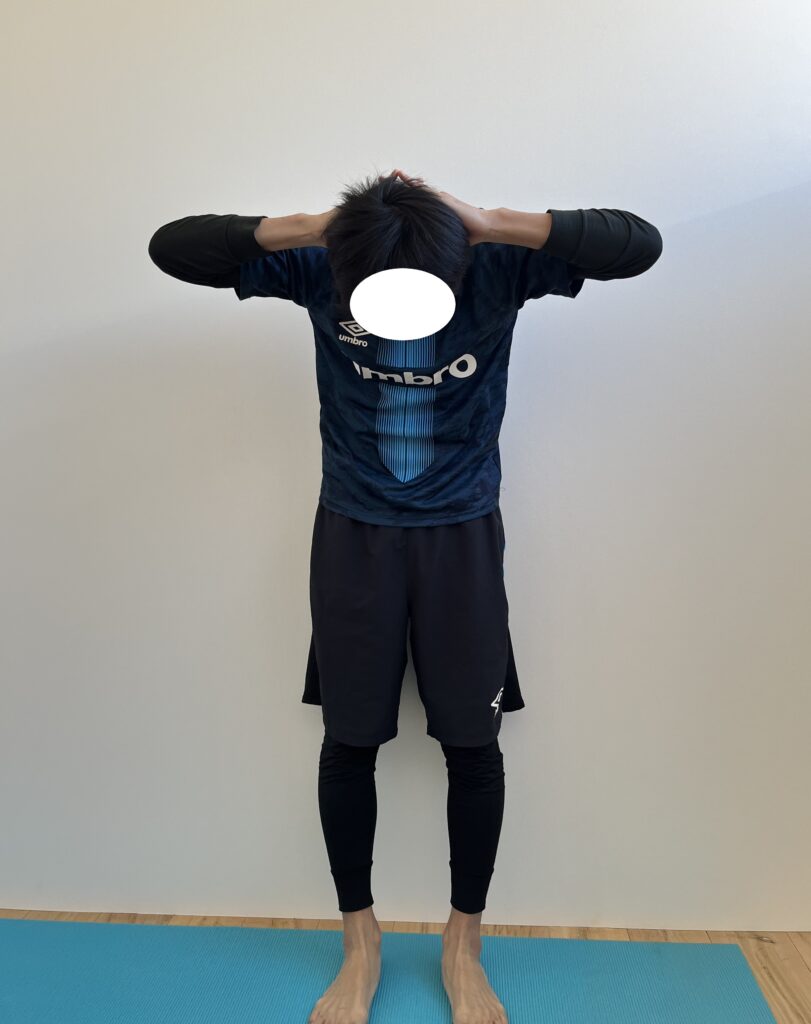

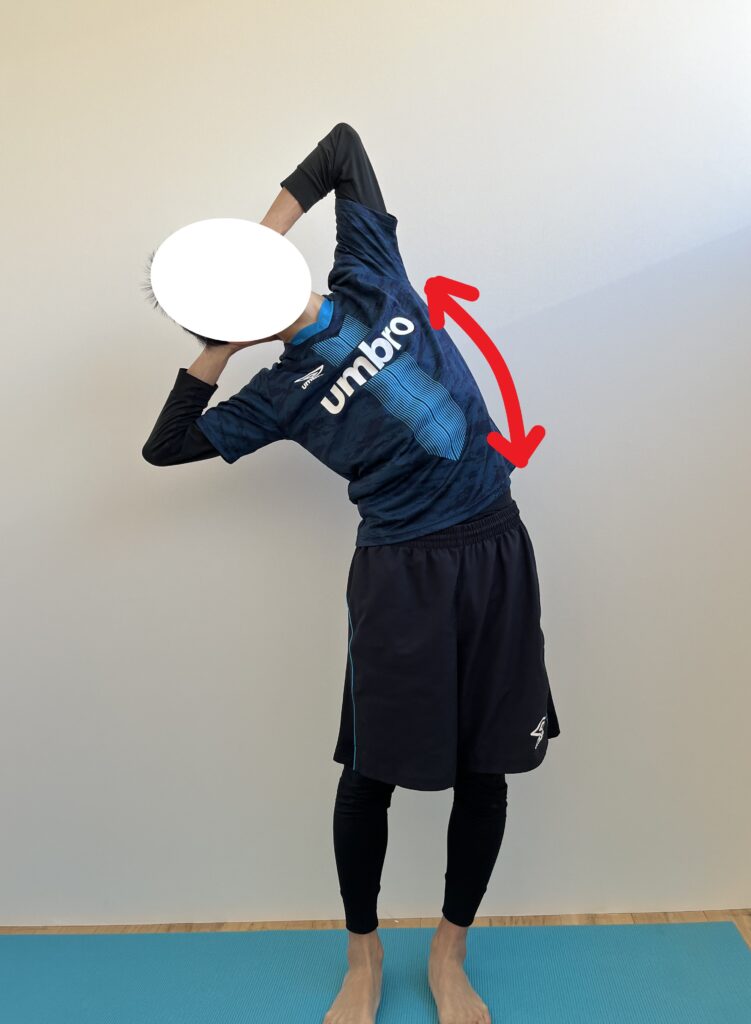

肋骨の上方を引き出す方法

後頭部に手を添え結髪位の状態になります。そうしたらまず下方に胸を向けながら目線を下に下げていきます。

胸を下に向けた状態からゆっくりと胸を天井に向かって持ち上げるように上体を起こしていきます。このとき肋骨がしっかりと上方へと動くように意識をして行います。

この動きを20回程ゆっくり繰り返しながら行います。

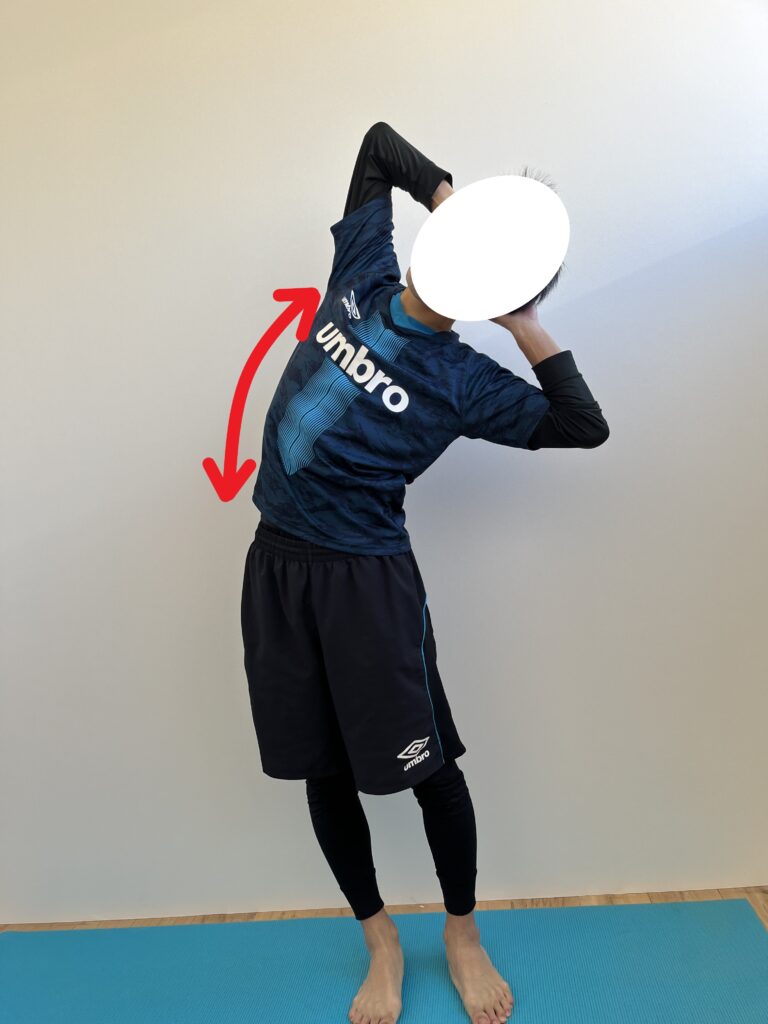

肋骨の横径の動きを引き出す方法

次に手を後頭部に添えた状態で身体を横にゆっくりと倒していきます。このときしっかりと脇腹の拡がりを感じながら行うことでより肋骨の動きが引き出しやすくなります。この動きを左右20回ずつ行います。

胸椎の動きを作る

うつ伏せの状態で手を肩の横に置きます。

肩がすくんで首が縮こまらないように注意しながら手で地面を押し、下腹部が持ち上がる位置まで上体をゆっくりと持ち上げていきます。

このとき腰を反り過ぎてしまうと腰痛のリスクが高まるためしっかりと胸を正面に向けるようにして胸椎の動きをしっかりと意識することがポイントになります。

この状態でゆっくりと深呼吸を3回行い、腹部の筋肉をストレッチします。

直接腹部の筋肉を緩める

腹筋をするときに浮きでる腹直筋の外側に手をおき、ゆっくりとマッサージします。マッサージは腹直筋の外側のラインから肋骨の下に向かってやや身体の深層に指をゆっくりと入れていくようなイメージでマッサージしていきます。

硬くなっている部分は指で押したときに少し痛みを感じると思いますのでそのような部位を見つけたらゆっくり時間をかけてマッサージをしてみてください。

最後に

皆さん、いかがでしたか。

咳はし過ぎると腹部の筋肉の負担が増えてとてもつらい状況になります。

そのため、自己にてお腹の負担を軽減する方法を知っておくだけでも咳が出ている時のつらさを減らすことができます。

今回の記事を読んで咳が出た時の対処法をぜひ理解して、自己管理ができるように練習してみましょう。

コメント