はじめに

皆さんは今まで一度でも腰に痛みを感じたことはありますか?腰は身体の中心部に近いため痛めてしまうと日常生活に大きく影響を及ぼします。ひどい人などは姿勢を変えたり、立つことさえ困難に感じる場合もあります。

腰が痛い人ってたくさんいるけどいまいち対処法がわからないんだよね。

そうなんだよね。腰痛といっても原因はたくさんあるからどうして痛いのかをまずは見極めることが重要なんだ。そこで今回は腰痛の原因の一つでもある仙腸関節に注目したよ。

少し前の話題になりますが体操女子の18年世界選手権個人総合銀メダルの村上茉愛選手が腰の辺りに痛みが生じる両仙腸関節症で棄権したニュースがありましたね。仙腸関節痛はトップアスリートにも起こるとても怖い症状です。そして一度起こると生活にも大きな影響を与えます。

そこで今回は反り腰の方がなりやすい仙腸関節の状態とその対処法についてお伝えしたいと思います。

仙腸関節とは

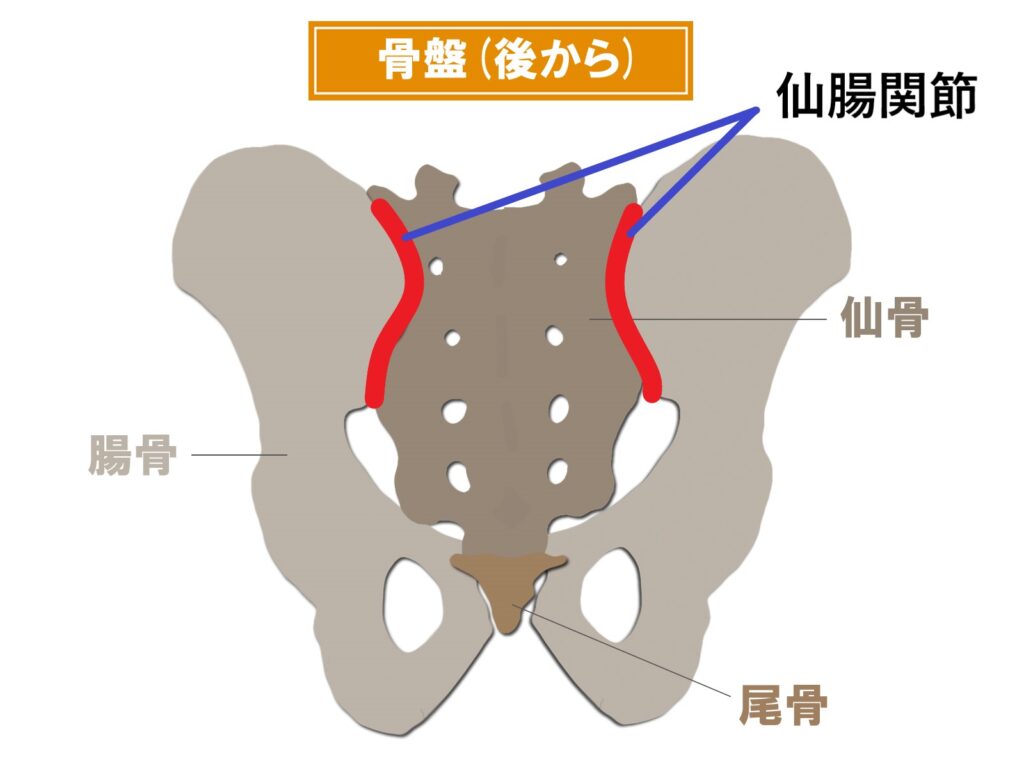

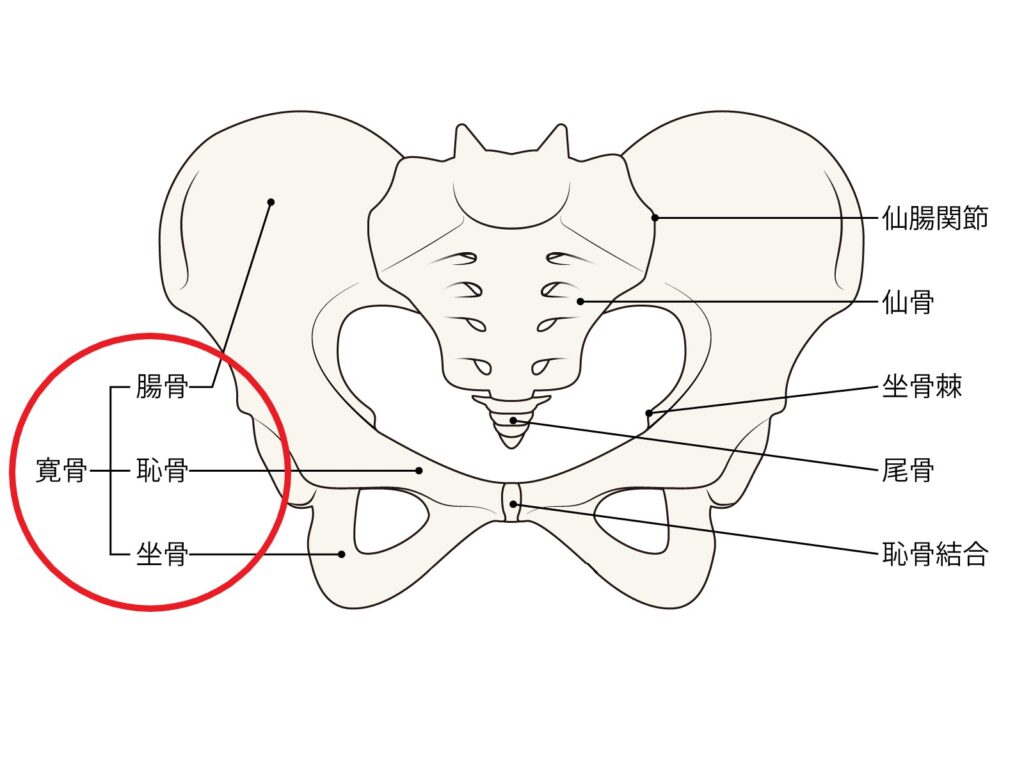

仙腸関節とは背骨の土台となる仙骨と骨盤の左右の腸骨が組み合わさってできている関節をいいます。

仙骨について

仙骨は骨盤の中心にある骨ですのでいわば人間の身体の中心部分になります。そしてそこは上半身と下半身の力の伝達を行う上でとても重要な部位となってきます。

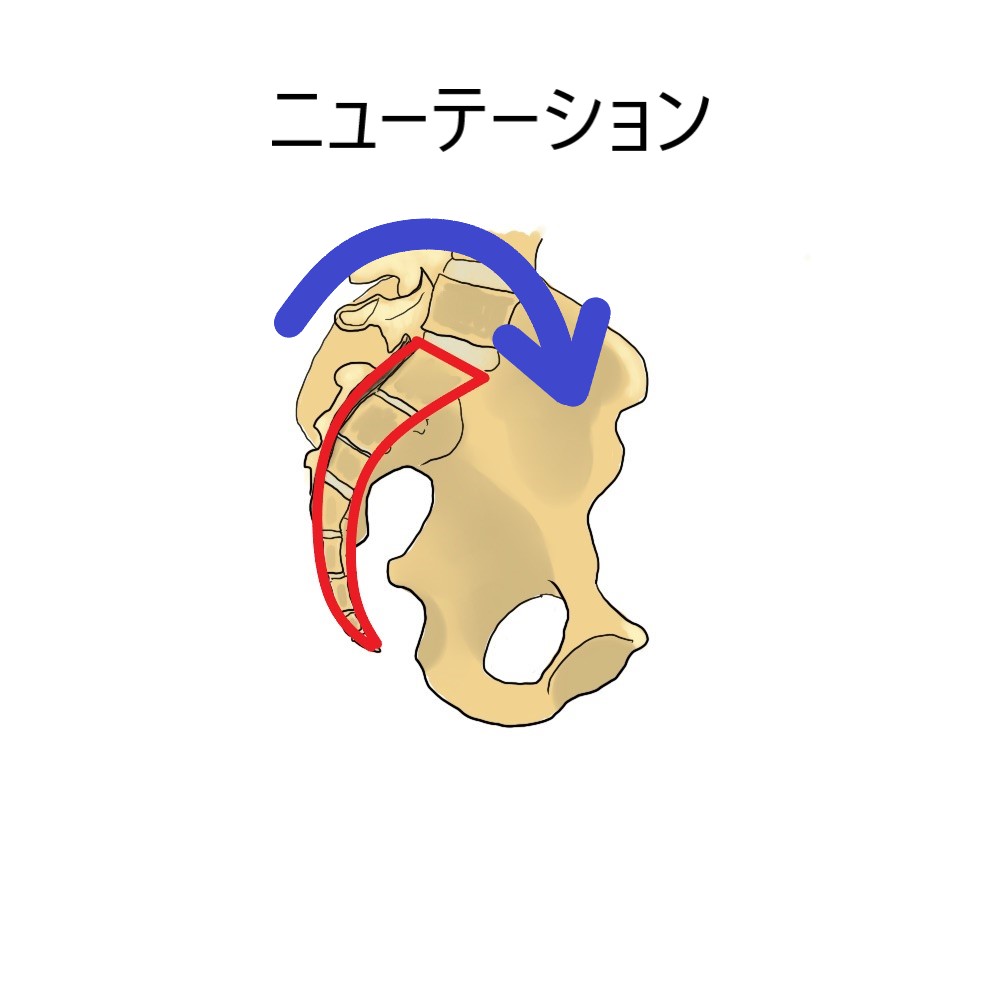

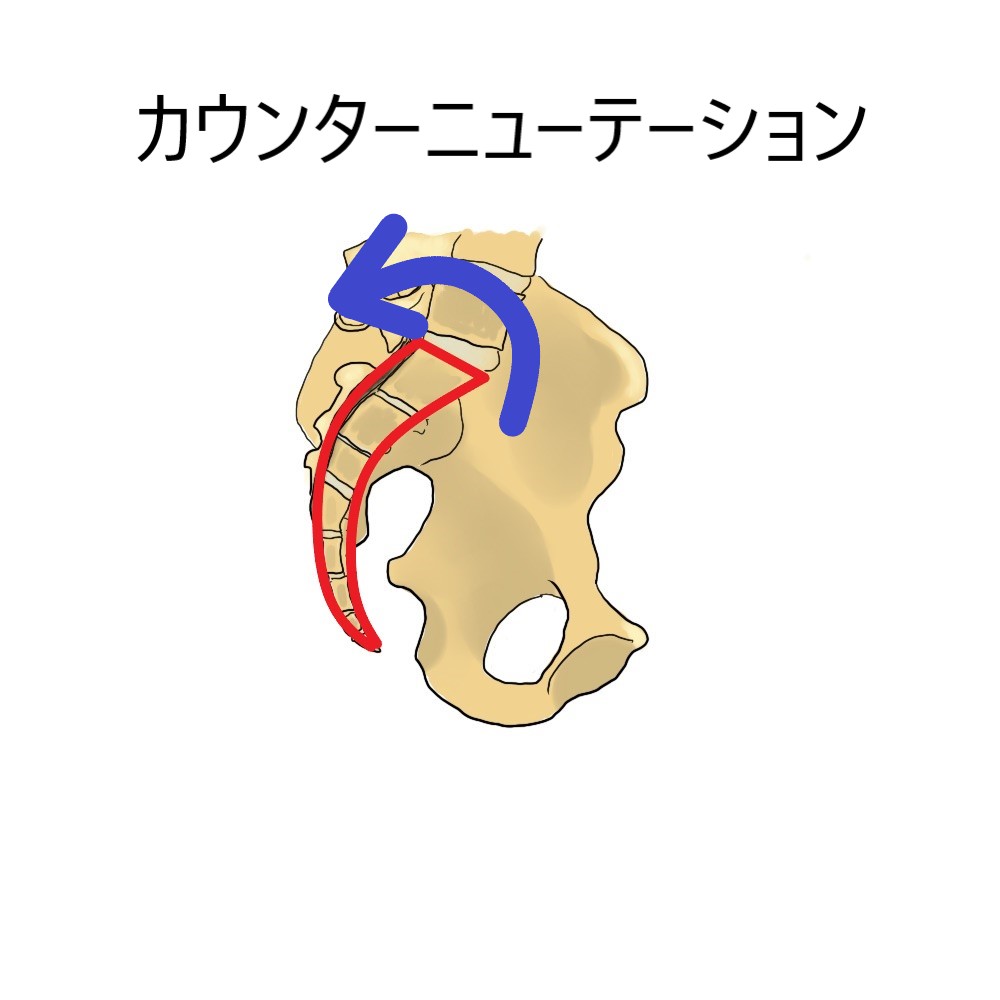

赤色で示した仙骨は横側から見た図になりますが、大きく分けてニューテーション(前傾)とカウンターニューテーション(後傾)という2つの動きがあります。

この仙骨の動きが悪くなることで腰痛であったり、ひどい人では肩や膝の痛みなど離れた部位にも影響を及ぼすことがあります。

私自身も職場のメンバーとフットサルをやったときにこの仙腸関節を痛めた経験があります。私の場合は2か月くらい腰痛がとれずに苦労しました。

このときは自分でストレッチをやったり、職場の人にリハビリをやってもらいなんとか症状が改善したので良かったですが、痛みのある状態を放置してしまうと慢性腰痛に移行する可能性があるため注意が必要です。

寛骨について

寛骨とは腸骨、坐骨、恥骨の3つを合わせたものをいいます。

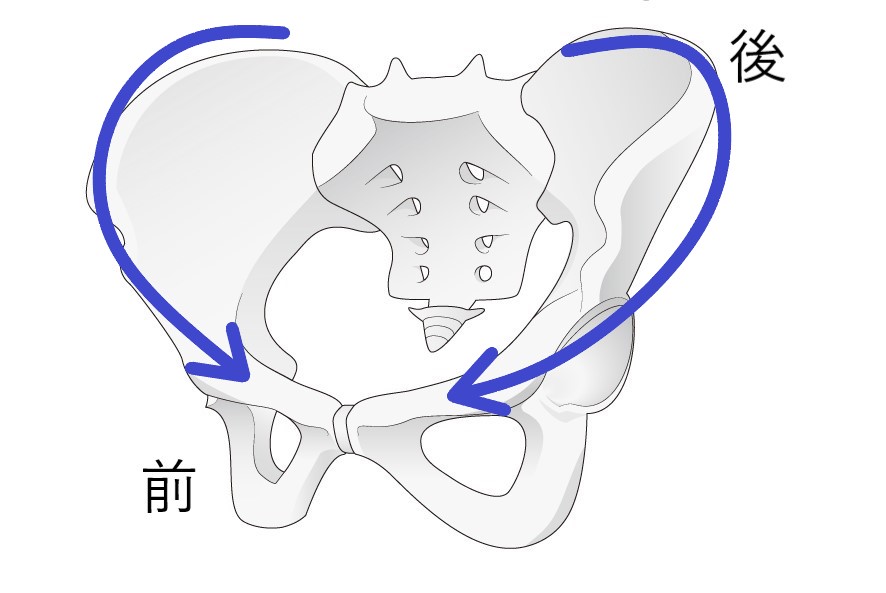

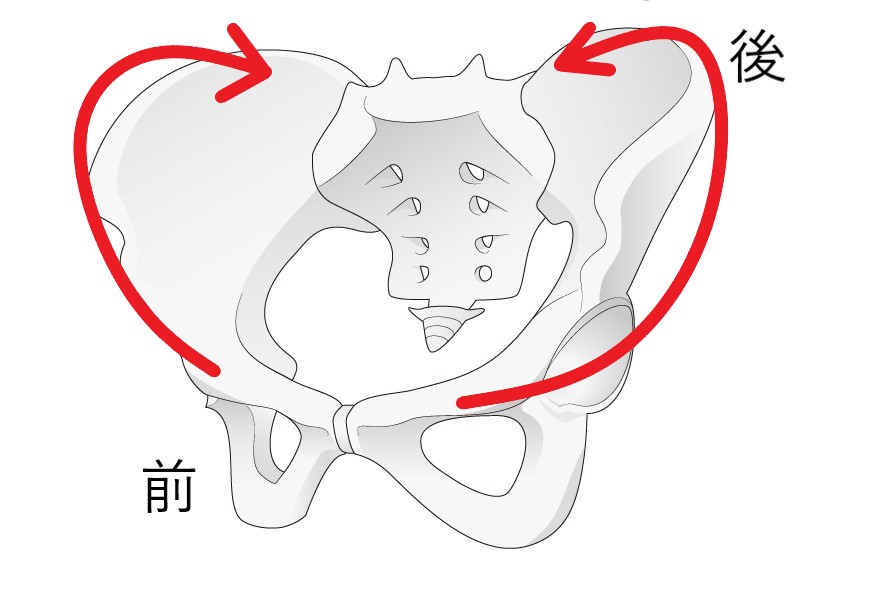

そして、寛骨には大きく分けてインフレア、アウトフレアという2つの動きがあります。

インフレア

簡単に言うと寛骨が前方に閉まる動きを指します。

アウトフレア

簡単に言うと寛骨が後方に閉まる動きを指します。

仙腸関節が動かなくなる2つのパターン

仙腸関節は骨盤を構成する寛骨と背骨の土台となる仙骨からなります。

仙腸関節の動きが悪いときはまず

■ 寛骨の動きが悪いのか ■ 仙骨の動きが悪いのか

この2つのどこに制限があるのかをみる必要があります。

今回はその中でも反り腰の方がなりやすい仙腸関節が問題となるパターンを一つご紹介します。

反り腰の方がなりやすい骨盤の締まり方

反り腰の方は言葉どおり腰が反りすぎている状態を指します。このような特徴がある方は反り腰の可能性があります。

- 横から見るとお尻が突き出している

- うつ伏せになると股関節の前側が浮く

- 腹筋が苦手

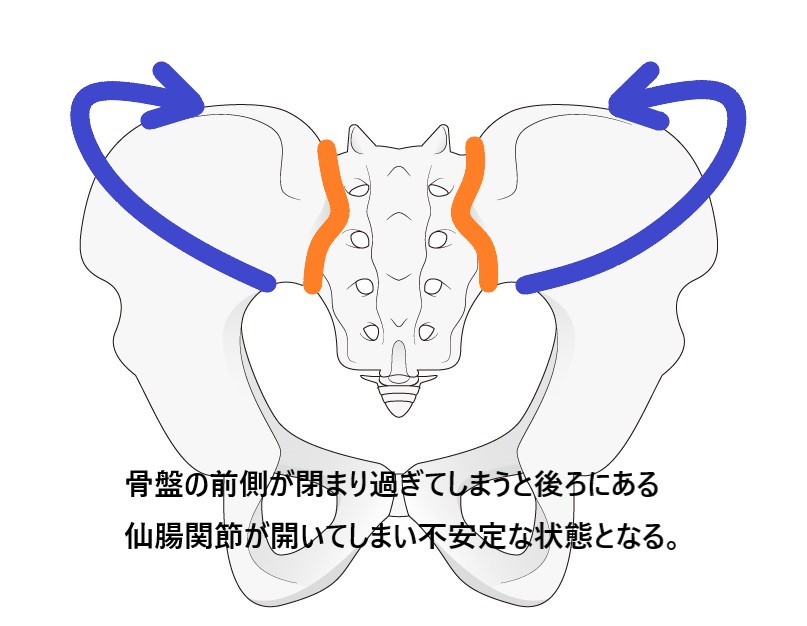

反り腰の方の骨盤は前傾し前側が閉まり過ぎている可能性が高いです。すると股関節の前面や骨盤内の滑走性が落ちてしまい、結果的に仙腸関節の可動性に影響を与えてしまいます。

寛骨の前側が締まりすぎてしまうと

寛骨の前側が閉まり過ぎてしまうと反対に後方にある仙腸関節が緩み不安定な状態となります。

仙腸関節が不安定な状態になることで結果的に腰痛のリスクが高くなってしまいます。

反対に寛骨の後ろ側が締まり過ぎているときの腰痛に関してはこちらの記事にまとめてありますので興味のある方はぜひご覧ください。

反り腰の方におすすめな骨盤内ストレッチ

今回は誰でも簡単にできる寛骨の前側の締まりを改善する方法を一つご紹介します。

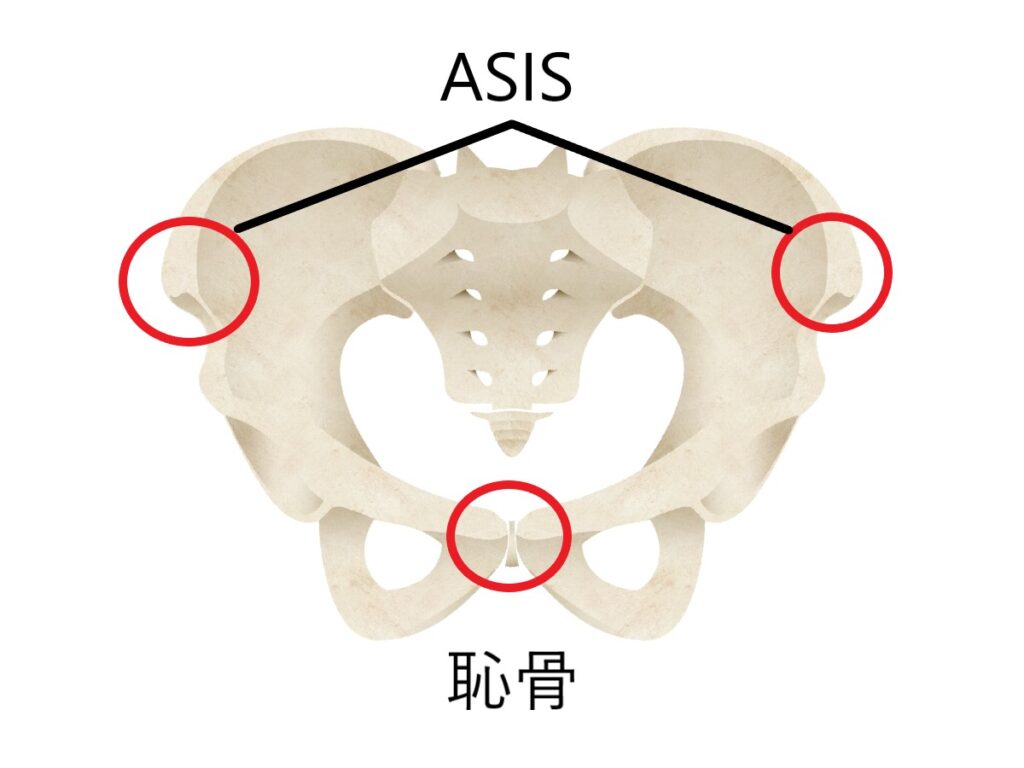

もっとも簡単方法はうつ伏せの状態で上前腸骨棘(ASIS)の内側に握りこぶしくらいの少し弾力性のあるボールを入れ呼吸をする方法です。

寛骨の前側が硬い人はボールで圧迫をされた際に骨盤内に痛みを伴う方が多いです。もし、少しでも痛みも感じたら寛骨の開きが悪い可能性があります。

寛骨の前側が閉まりすぎている方は骨盤内の滑走性を高めることで寛骨の可動域を改善することが期待できます。そして、寛骨の可動域が改善すると仙腸関節の可動域も連動して改善する可能性があります。

※既往歴に子宮筋腫や卵巣嚢腫といった婦人科疾患を伴う方は無理に行わないようにしましょう。

上前腸骨棘(ASIS):ウエストに手を当て、骨盤の前側に手を持っていくと触れることのできる出っ張り。

息を吐いたときにボールに身体が沈んでくる感覚があると寛骨の前側がうまく緩んできています。

このストレッチを毎日90秒から120秒程ゆっくり呼吸をしながら行ってみてください。

ボールで圧迫されている部位の痛みがだんだん和らいできたら寛骨の動きが良くなってきたサインです。

ちなみに私が使用しているボールはヤムナボールといってとても感触と柔らかさが良く、筋肉をリリースするのにとても適した品物になります。腰痛持ちの方はぜひ一つご自宅にあるととても重宝できる商品です。

反り腰解消のためには体幹トレーニングがとても効果があります。ご自宅でも簡単にできる体幹トレーニングについてこちらの記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

終わりに

骨盤の前側を緩めたら仙腸関節の痛みが良くなったという人は寛骨の硬さが腰に影響していたと思われます。仙腸関節の痛みの原因はとても多く、一つの記事ではまとめきれないないので、これから少しずつ例を出しながらまとめていきたいと思います。記事を読みながら自分に当てはまると感じた方がいればぜひ、試してもらえたらと思います。

本日もご覧いただきありがとうございました。

コメント