【最終更新日:2025年10月14日】

はじめに

皆さんはずっと座っていたり、動き始める時などに急におしりが痛くなったという経験はありませんか。お尻は身体の部位の中でも比較的面積が広く、痛みの原因はさまざまです。

「お尻の上の方がピリッと痺れる」「座っているとお尻の外側が痛む」

このような症状は、単なる腰痛や坐骨神経痛と混同されがちですが、実は上殿皮神経という神経が関係していることがあります。

理学療法士として多くの腰痛・殿部痛の患者さんをみてきましたが、上殿皮神経の障害は意外と見逃されやすく、慢性化するケースも少なくありません。

しかし、お尻のどこの部分に痛みがあるのかを詳しくみることによって原因が分かることもあります。

お尻の痛みというとよく坐骨神経の痛みを疑うことがありますが、今回はそれ以外の要素でお尻に痛みが生じる原因についてお話ししたいと思います。

この記事では、上殿部の痺れの原因からセルフチェック法、リリース・ストレッチ法までを丁寧に解説します。

お尻の上が痺れる原因はひとつではない

お尻に痛みや痺れを感じる場合、主に以下の3つが原因として考えられます。

① 椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛

長期的な不良姿勢や筋力低下によって背骨と背骨の間にある椎間板がとび出し、腰椎にある神経を圧迫することで生じます。

長時間の座位や猫背姿勢が多い人に多く、腰から太もも、ふくらはぎにかけて放散痛が出るのが特徴です。

この椎間板ヘルニアは背骨(腰椎)が丸くなっている人に多くみられ、デスクワークや床での生活が多い人、普段から猫背の姿勢をとられている人などに多く見られます。

② 脊柱管狭窄症による神経障害

加齢や筋力が衰えることで神経の通り道である脊柱管が狭くなり、神経根や馬尾神経を圧迫することで生じます。

この脊柱管狭窄症は背骨(腰椎)が過剰に反っている人に多くみられ、普段から反り腰姿勢になっていたり、背中を丸くする可動域が低下している人に多くみられます。

③ 上殿皮神経による痺れ

腰の骨盤上部を走行する小さな神経が筋膜などで圧迫されることで痛みを感じます。

このケースでは、お尻の上側のみが痺れるのが特徴です。

また痺れは下肢まで広がらず、レントゲンやMRIでは異常が見つからないことが多いため、原因不明の腰痛として扱われがちです。

腰痛に関する記事は他にもあります。ご自身の身体の特徴に合ったものがあればぜひあわせてご覧ください。

上殿皮神経による痺れの特徴

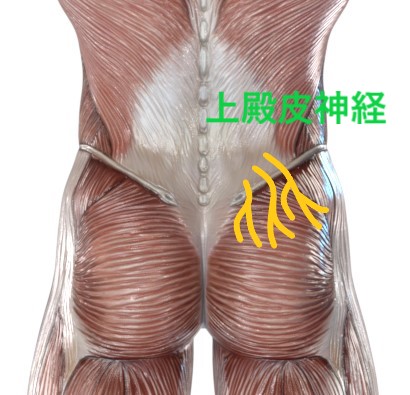

上殿皮神経は、第1〜3腰神経から分かれ、腸骨稜を超えて殿部上方の皮膚に分布する感覚神経です。

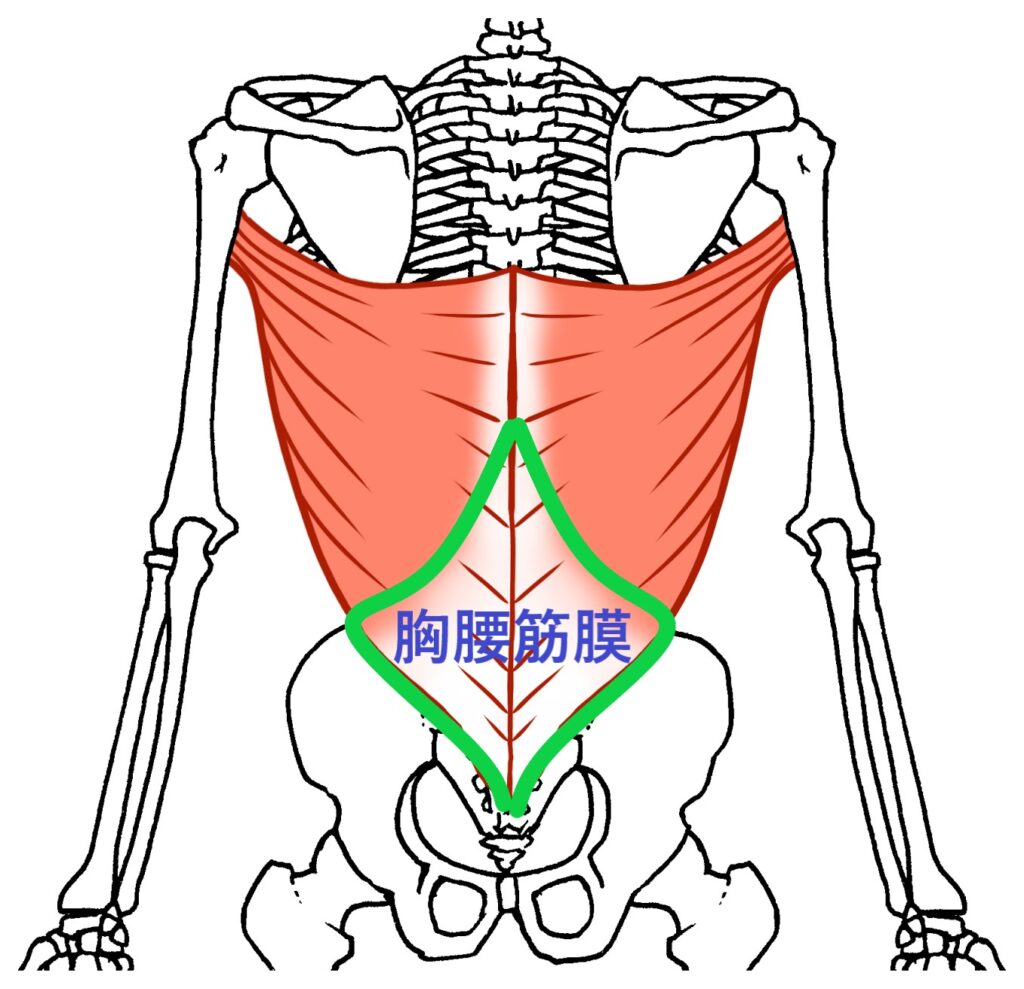

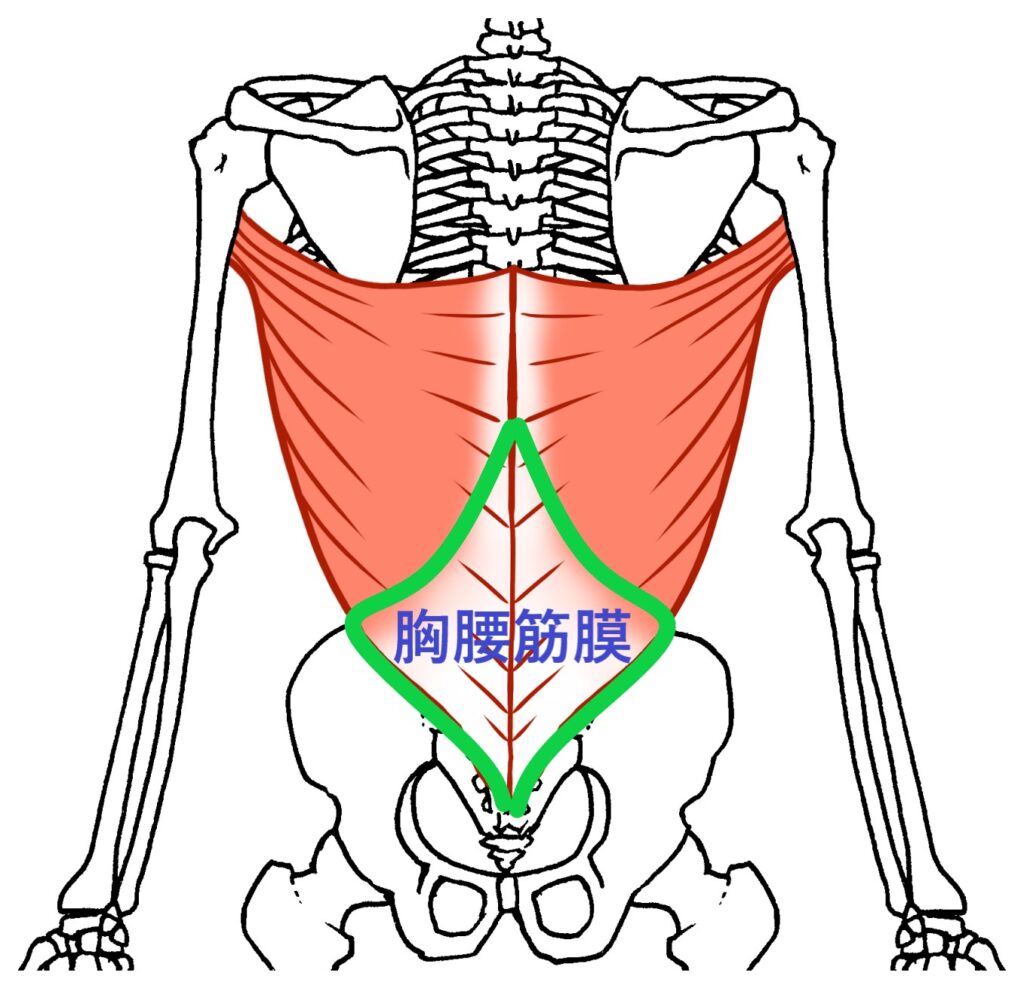

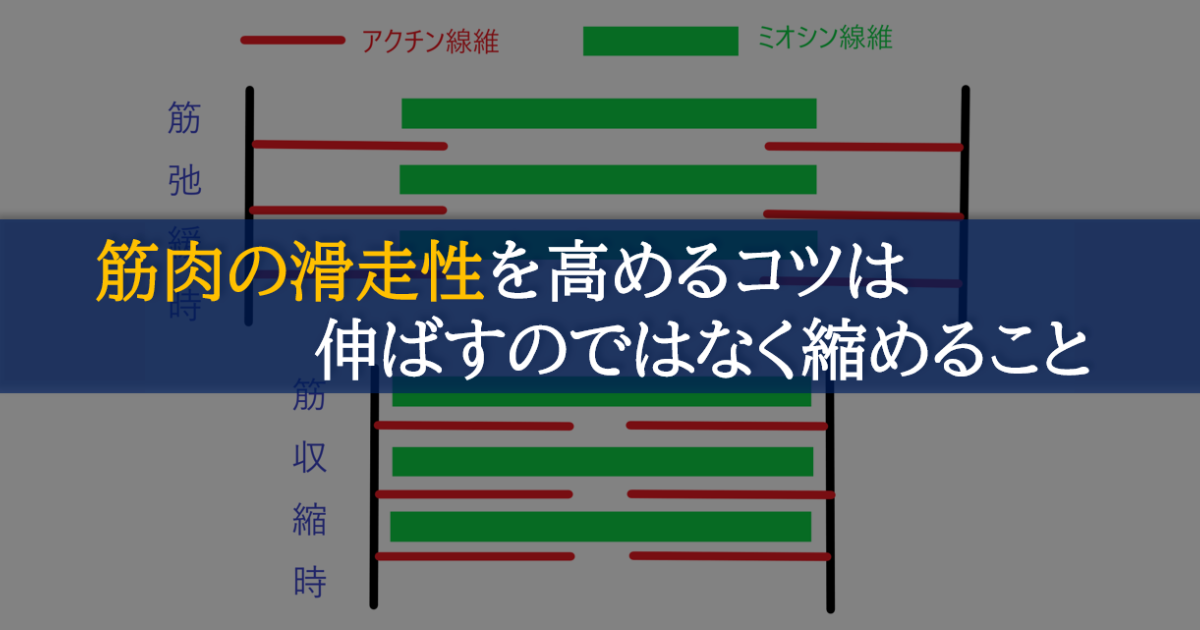

この神経は腰部にある胸腰筋膜の間を走行します。そのため、この胸腰筋膜の滑走性が下がると上殿皮神経を圧迫し腰痛を伴います。

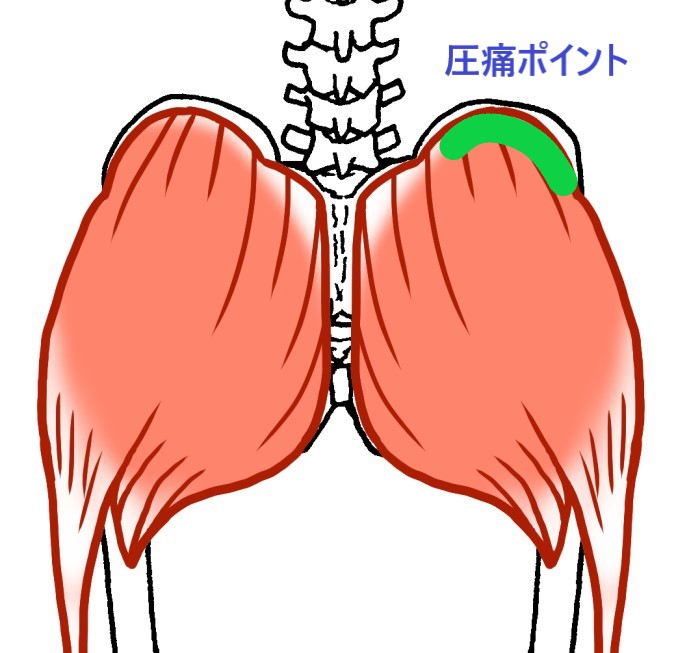

そして、この上殿皮神経により腰部に痛みや痺れを生じている場合、腸骨上部を圧迫すると疼痛を伴う場所があります。

上殿皮神経の特徴を理解しよう

特徴的なのは以下の3点です:

✅しびれや痺れや痛みが腰とお尻の境目に出る

✅下半身には広がらない(坐骨神経痛との違い)

✅画像検査で異常が出にくい

上殿皮神経による痛みを確かめる方法

上殿皮神経の走行は腰部から腸骨稜を超え、上殿部まで走行します。そのため、背面の腸骨稜に沿って圧迫していき、疼痛を強く感じるところがあるのかを確認します。

なぜ神経が圧迫されるのか?|原因となる身体的特徴

上殿皮神経障害を起こす人には共通した体の特徴があります。

1. 腰仙部の硬さ

腰椎と仙骨の間が硬いと、胸腰筋膜の滑走が低下し神経を圧迫します。

2. 反り腰・骨盤前傾

骨盤が前に傾きすぎていると、腸骨稜部分で神経が引き伸ばされます。

3. 長時間の座位

特に硬い椅子や前傾姿勢で座ると、腸骨稜のあたりで持続的な圧迫がかかります。

4. 運動不足・筋力低下

大殿筋や広背筋が弱いと、骨盤の安定性が落ちて筋膜への負担が増えます。

腰仙部が短縮している人は要注意

腰仙部とは腰椎と仙骨の境目となる部位です。この部位は姿勢が崩れている人は痛みが出現しやすい場所でもあります。この腰仙部が短縮しやすい人の特徴は2つあります。

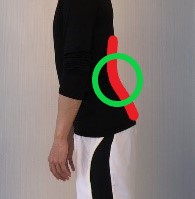

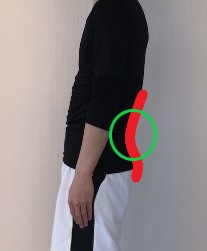

一つ目が骨盤が前傾し腰椎の前弯が強いパターン

もう一つが骨盤が前方へとスウェイし下位腰椎の前弯が強いパターンです。

この2つは腰部が短縮しやすいため胸腰筋膜が硬くなりやすい状態になります。すると、その間を滑走している上殿皮神経を圧迫しやすくなります。

骨盤の位置が崩れることで腰部にはとても大きな負荷がかかります。骨盤の正しい位置についてはこちらの記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

上殿皮神経の滑走性を高めるポイント

上殿皮神経の圧迫を軽減するためには胸腰筋膜をはじめ、腰部から殿部にある組織の滑走性を高めることが重要になります。

その中で先ほどお伝えした骨盤前傾ー腰椎過前弯の方や骨盤が前方移動している人に重要なのは

下腹部の安定性を高めることがポイントになります。

骨盤前傾位の場合は骨盤を後傾、腰椎の過前弯を軽減する目的で下腹部の安定性を高めます。

骨盤前方移動の場合は前方にシフトした骨盤の位置を後方へともどし、胸郭と骨盤の位置関係を修正する目的で行います。

上殿皮神経のリリース法

上殿皮神経の滑走性を高めるためには胸腰筋膜の滑走性を高める必要があります。そのためには

胸郭

腰椎

骨盤

の可動域を増やすことがポイントになります。

特に胸腰筋膜は大殿筋と広背筋との連結が強いため、胸腰筋膜と一緒に大殿筋と広背筋の滑走性を高めることが大切になります。

そして胸腰筋膜が緩んだらその状態を維持するために下腹部の安定性を高めることがポイントになります。

広背筋ストレッチ

まず四つ這いになります。

続いて伸ばしたい側の手を対側の手のやや上に置きます。

その状態で殿部を手から遠ざけるように斜め下方へとシフトさせます。このとき脇から天井を覗き込むようにすることでより広背筋をストレッチすることができます。このストレッチを30秒から60秒行います。

大殿筋ストレッチ

膝を立てた状態で座ります。

次に片側の足を対側の膝に乗せていきます。すると膝に乗せた側の大殿筋が伸びるのがわかるかと思います。このストレッチを30秒から60秒行います。

脊柱と骨盤を緩めるストレッチ

四つ這いの状態から骨盤を後傾させ、腰椎の丸みを作ります。すると骨盤と腰椎を介して胸郭の前傾可動域も高めることができます。

次に背部が丸い状態のまま骨盤をさらに後傾させながら下方へとシフトしていきます。そうすることでより胸腰筋膜をさらにストレッチすることができます。この動作を20回行います。

下腹部を安定させるエクササイズ

下腹部を安定させる時に意識するポイントは骨盤を後傾させながら下腹部を使うことです。また骨盤を介して腰椎の動きを下腹部の力を使ってコントロールすることによって胸腰筋膜の緊張を軽減することができます。

まず膝を立てた状態で座ります。

次に手を前に伸ばした状態で骨盤を後傾させ上体をやや後方へシフトします。

このとき背中が過剰に猫背になったり肩に過剰に力が入らないように注意しましょう。

次に上体を後方へと倒しながら片手を斜め後方へと伸ばしていきます。このとき身体も伸ばした手に向かって回旋させながら身体に捻じりを加えることで腹斜筋に力が入り、より広背筋のストレッチを行うことができます。

最後にゆっくりと元の位置に戻ります。このエクササイズを1日に30回2セットを目標に行います。

理学療法士改善を早める生活習慣の見直し

腰部の負担を減らすためには普段の生活習慣を見直すことがとても大切になります。理学療法士の視点で以下の点を気を付けて日常生活を送ってみると良いかと思います。

✅長時間同じ姿勢を避ける(30〜60分ごとに立つ)

✅硬い椅子ではクッションを使用

✅ストレッチを1日2〜3回継続する

✅姿勢を意識して座る(骨盤を立て、猫背を防ぐ)

病院を受診すべきサイン

セルフケアで改善がみられない、または以下のような症状がある場合は整形外科での診察をおすすめします。

2週間以上痺れが続く

下肢に力が入りにくい

排尿・排便障害が出ている

急激に痛みが強くなった

これらは、坐骨神経痛や腰椎疾患が関与している可能性があります。

最後に

皆さんいかがでしたか。腰痛の原因はたくさんあり、なかなか病院に行っても良くならないというケースもたくさんあります。そのようなときに自身の腰痛の特徴をしっかりと理解し、原因を探ることで対処できる腰痛もたくさんあります。

腰の痛みを自分の力だけで治そうと思うのは本当に大変なことです。しかし、原因が分かれば意外と病院に行かなくても解決してしまう腰痛があるのも事実です。

今回の記事を読んで自身の腰痛の特徴に似ていると感じた方はぜひセルフケアを毎日欠かさず行っていただけたらと思います。

今後も皆さんの身体の悩みを解決するための情報発信をしていきますので、楽しみにしていて下さい。

コメント