【最終更新日:2025年10月5日】

はじめに

「正座をしようとすると足首が痛くて座れない」「昔より足首が硬くなった気がする」

そんなお悩みはありませんか。

足の可動域は歩行やスポーツだけではなく、日常の立ち座りにも深くかかわっています。硬さがあると膝や腰に負担がかかり、姿勢にも影響します。

正座になるとすぐに足が痛くなって長い時間座ってるのが辛いんだよね。

正座が苦手な人はもしかして足首が硬くなっているサインかもしれないよ。

そのため、正座という座り方は慣れている方はなんてことはない座り方ですが、足首が硬い人にとってはとても辛い座り方の一つですよね。

本記事では理学療法士の視点から足首の硬さの原因と正座ができるようになるための改善方法について解説したいと思います。

足首が硬くなる原因とは

1. 関節の可動域制限

足首(足関節)は、距骨・脛骨・腓骨などの骨が関節を形成し、底屈(足先を下げる動き)と背屈(足先を上げる動き)を行います。正座では特に底屈可動域が必要で、距骨の動きや脛腓関節の柔軟性が不足すると制限されます。

2. 筋・腱・靭帯の硬さ

前脛骨筋、長趾伸筋、足背側の靭帯や関節包が硬くなっていると、足首を十分に伸ばせません。加齢や運動不足、長時間の同一姿勢などが原因となります。

3. 足部アライメントの乱れ

扁平足や外反母趾など足のアーチ構造が崩れている場合、足首に余分な負担がかかり、可動域制限を起こしやすくなります。

あなたの足首の硬さをセルフチェック

壁を使った正座チェック

壁に背を付けて正座し、かかととお尻がどれくらい近づけるか確認します。痛みや突っ張り感が強い場合は底屈可動域不足が考えられます。

足首底屈角度チェック

膝立ち姿勢で足首をゆっくり伸ばし、どこまで床に近づくかを確認。左右差があれば可動域制限が疑われます。

正座をするための重要なポイント

正座をするために重要なポイントは2つあります。

膝の屈曲可動域

足首の底屈可動域

この2つのポイントが正座をするためには欠かせない要素となります。

そのため腰や股関節が痛い方は意外と正座をしても大丈夫な方がいます。それは、膝と足首の可動域が保たれているためです。

そこで今回はこの2つの要素のうちの『足首』の機能に着目してお伝えしたいと思います。

膝の動きに関してはこちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。

足首の動きについて

足首にはとてもたくさんの動きがあります。

まず皆さんが最もイメージする動きでもある背屈と底屈という動きは矢状面の動きになります。

次に前額面状の動きとして内転、外転という動きがあります。

最後に水平面状の動きとして回外、回内という動きがあります。

正座で必要になる足首の動き

正座になる際に最も必要になるのが足首の底屈になります。この底屈に制限が生じることで正座をする際に

- 足首が痛い

- 足の甲がつらい

- 足がしびれる

といった症状を伴いやすくなります。

足の痛みの代表的なものの一つに『外反母趾』があります。外反母趾になりやすい人の特徴についてはこちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。

足部にある関節

足首にはいくつかの関節が存在します。

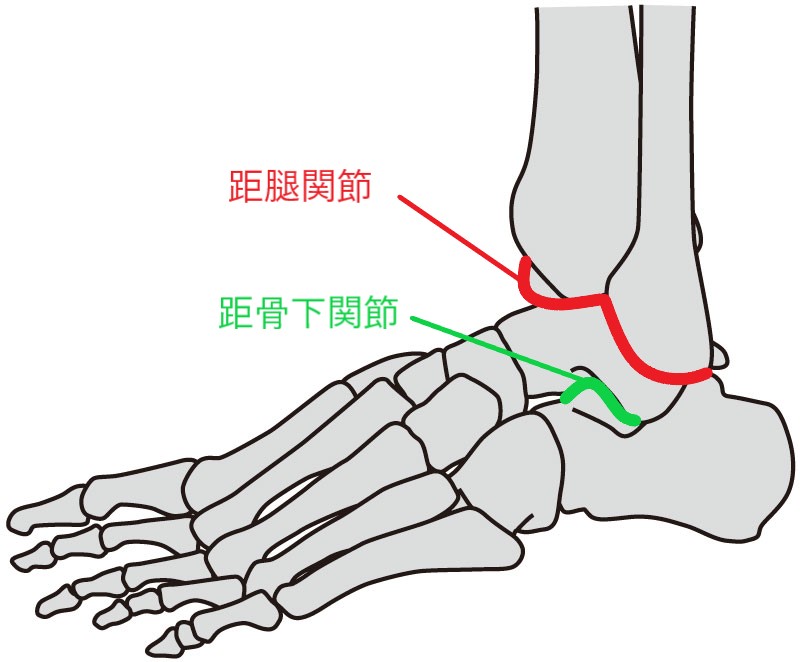

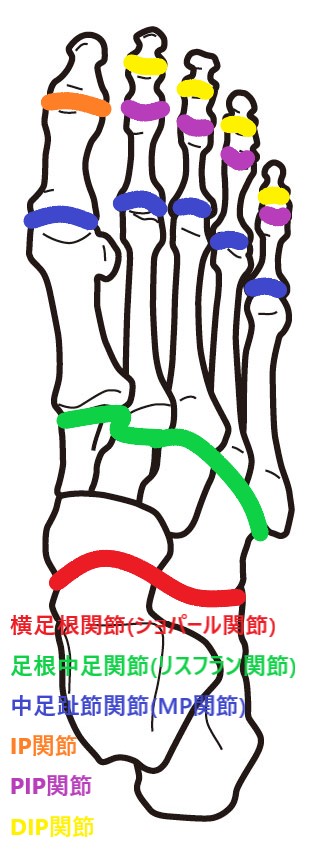

〇距腿関節

〇距骨下関節

〇横足根関節(ショパール関節)

〇足根中足関節(リスフラン関節)

〇中足趾節関節

〇IP関節

〇PIP関節

〇DIP関節

足部という一つの部位にこんなにもたくさんの関節が存在します。

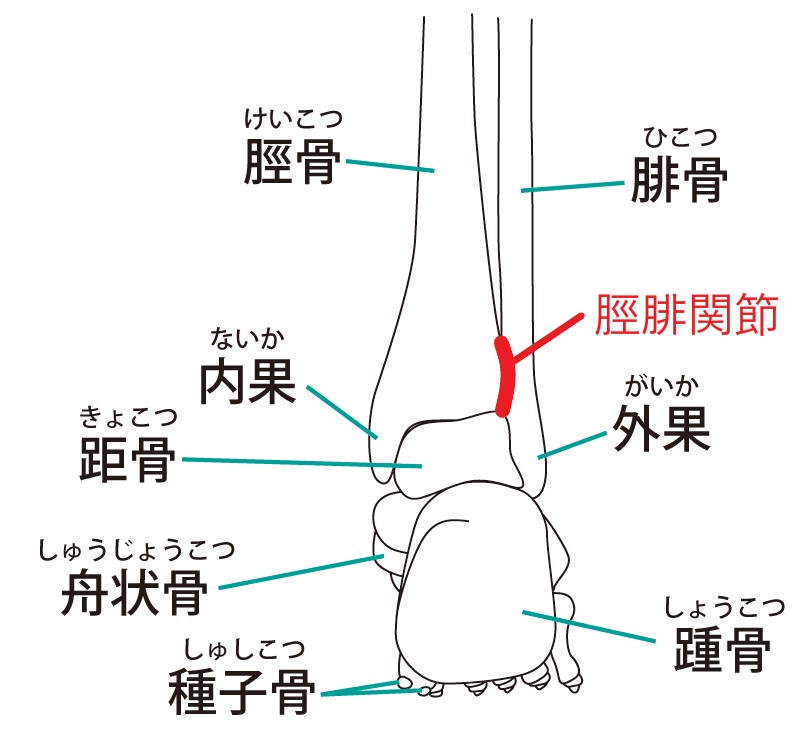

また、足関節ではありませんが足関節の動きに大きく影響を与える関節に脛骨と腓骨で形成される遠位脛腓関節があります。

この関節の動き自体はほんとに小さなものですが、足部の動きに対して連動して動きを伴うことで足首の動きをサポートしています。

この数多くある足関節の中で底屈運動にもっとも影響するのが距腿関節になります。

底屈の動きを制限する因子

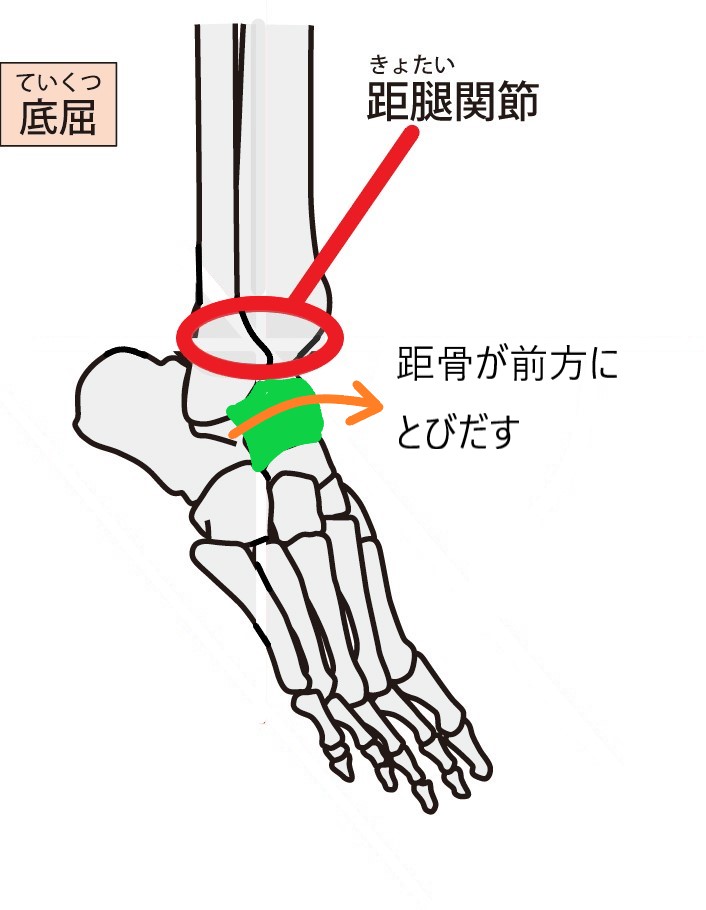

底屈の動きが阻害されたときにまず確認するのが距骨の動きになります。

底屈をすると距骨が前方へととびだす動きが生じます。この距骨の動きがなんらかの原因によって制限されることで底屈の可動域が狭くなります。

また、底屈運動の際は遠位脛腓関節は腓骨が下制し、骨間が狭まるように連動して動きます。このわずかな可動性が足首の底屈運動にとても影響を与えます。

距骨の動きを阻害する要因

などがあります。

実際に足首の動きを見てみよう

ご自身で足首を底屈させたときの足首の向きを確認します。

通常は足趾が前方に真っ直ぐ倒れるのが理想です。

しかし、足首に硬さがある人は底屈する際に足首が内側を向くことがあります。

これは自分では問題なくできていると考えがちですが、足首の可動域制限がある症状の一つになります。

足首の底屈を改善する方法

足首の底屈をする際に重要になるのが距骨と脛腓関節の動きが重要になります。

腓骨下制誘導

1.手のひらで腓骨(外果)を包み込むように把持します。

2.その状態で足首を底屈しながら腓骨を下方へと誘導します。 この運動を20回から30回を1セットとして1日3セット行います。

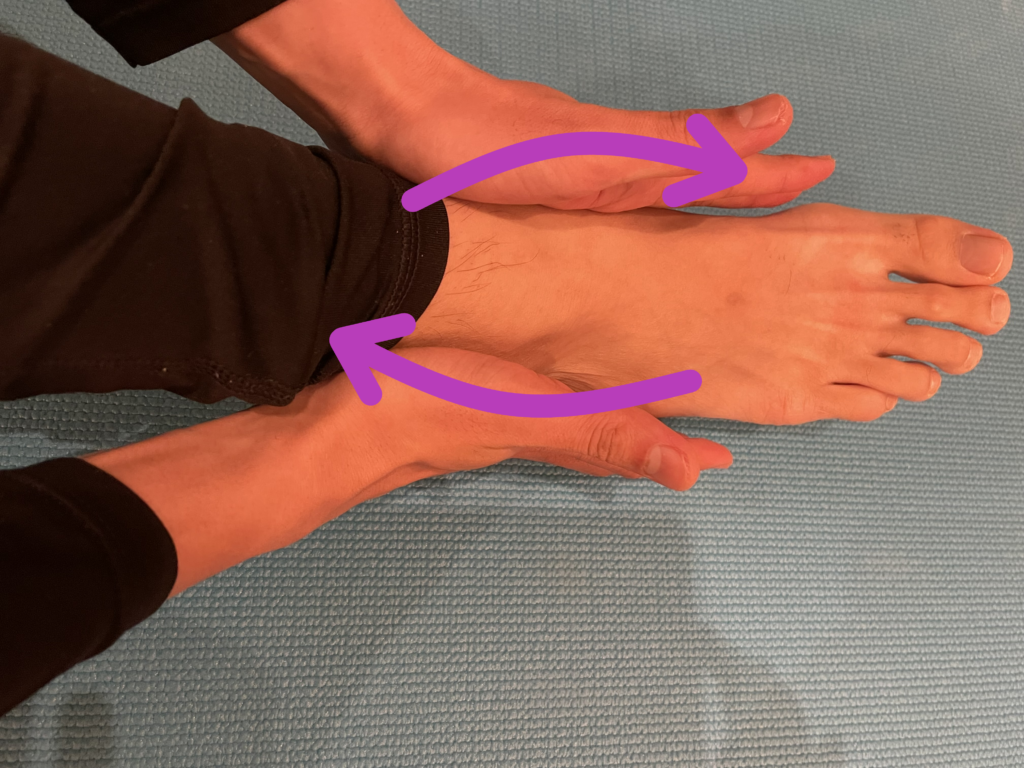

脛腓関節のリリース

1.手のひらで内果と外果をつつみ込むようにして把持します。

2.その状態で内果、外果を回すようにして誘導します。

距骨前方組織のリリース

距骨の前方には前脛骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋の腱が存在し、この腱の上には伸筋支帯という膜が存在し腱を固定しています。

また、距骨前方の腱や膜の隙間を脂肪体という組織が埋めるようにして存在しています。そのため、これらの組織の柔軟性が低下することで距骨の前方の滑りを阻害する原因になります。

1.足を力を抜いた状態で足部を対側の膝の上に乗せ、距骨前面をつまみます。

2.距骨の前方組織をつまんだ状態で足部を底背屈しながら動かします。 この運動を左右20回ずつ行いましょう。

もう一つの方法になります。

1.前方組織を把持した状態で対側の手で足部を持ち足首を回すように動かしながら距骨と前方組 織間の滑走性を引き出します。この動きを左右20回ずつ行います。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。足首はたくさんの関節が集まった集合体のような構造をしており、それらが連動しながら滑らかな動きが可能となります。それらの重要な動きを理解することで足首の特定の動きを改善することができます。今回は『正座』という姿勢に着目しましたが、今後もさまざまな動作で必要となる足首の動きの改善方法についてまとめていきたいと思っております。

今後もぜひ内臓小僧のブログを楽しみにしていてください。

コメント