【最終更新日:2025年10月10日】

はじめに

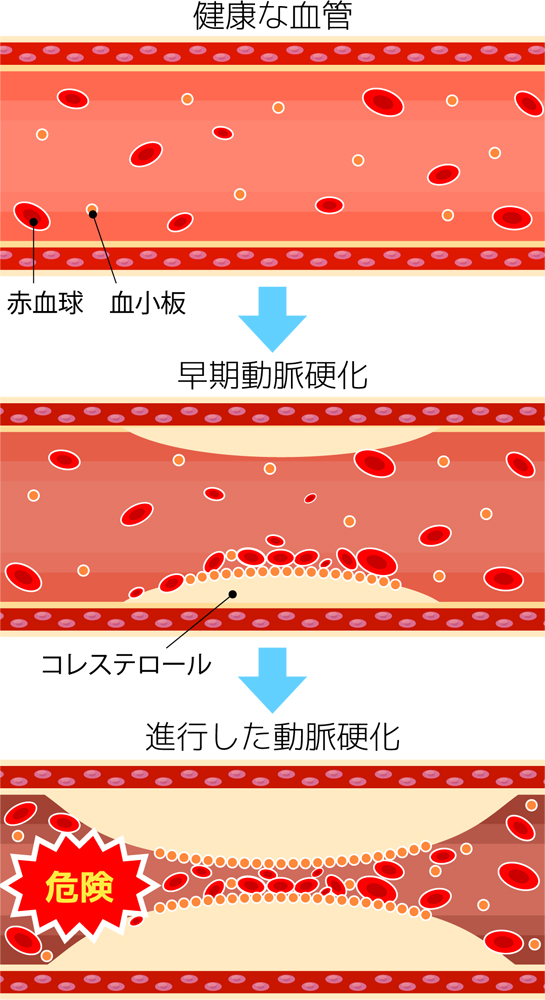

コレステロールは身体を作る細胞の膜になるなど生きていくために欠かせない物質です。しかし、肉や乳製品などの高脂肪食品のとりすぎ、運動不足、肥満などによってコレステロールが血液中に増えすぎると血管壁に入り込んで粥腫というコレステロールのかたまりになります。

でも脂っこいものが好きな人はコレステロールが高くてもなかなかやめられないですよね。

健康診断で“悪玉コレステロール(LDL)が高め”と指摘された。でも、どうしてもラーメンはやめられない――そんな方は多いはずです。

ラーメンは脂質・塩分が多いため、コレステロールや動脈硬化が気になる人にとっては注意が必要な食べ物。しかし、工夫次第で負担を減らしながら美味しく楽しむことは可能です。

本記事では、理学療法士・内臓ストレッチマスタートレーナーの視点から、

ラーメンがコレステロールに与える影響 外食でできる「注文の工夫」 自宅アレンジやトッピングの工夫 をわかりやすく解説します。

コレステロールとは

コレステロールとは血液中に含まれる脂質の一つになり、約7割は肝臓で合成され、残りの3割は食べ物から吸収します。

そしてコレステロールは、細胞膜やホルモンを作るもとになります。細胞膜は身体の基礎を作るのに必要不可欠なものであるため、実はコレステロールは身体になくてはならないものなのです。

コレステロールは主に

悪玉と呼ばれるLDLコレステロール

善玉と呼ばれるHDLコレステロール

の二種類に分けることができます。

この二種類のうちLDLコレステロールはメタボリックシンドロームに関係なく、単独で強力に動脈硬化を進行させるため注意する必要があります。

脂質異常症の診断基準

空腹時の血液中に

LDLコレステロール値が140mg/dl以上

HDLコレステロール値が40mg/dl未満

中性脂肪値が150mg/dl以上

の場合に脂質異常症と診断されます。

上記でコレステロールは人間の身体になくてはならないものといいましたが、この基準値を超えてしまうと動脈硬化がすすみ、心疾患や糖尿病、脳梗塞などのリスクが高くなるため注意が必要です。

脂肪が溜まると加齢臭を伴いやすくなることをご存じでしょうか。そのようなことでお困りの方はぜひこちらの記事もご覧ください。

ラーメンに含まれる塩分量

ラーメンには動脈硬化を悪化させる塩分がたくさん含まれています。塩分はその食べ物の旨味を引き出すのに欠かせないためさまざまな料理に使われています。

しかし、血圧やコレステロールを気にされている方は塩分を1日6g、小さじ一杯分を目標にすることをおすすめします。ちなみにラーメンにはだいたいですが一食で約4.5gも塩分が含まれています。

ラーメンの消化

ラーメンの麺自体は粉末の小麦から作られているので消化は早いように思えますが、かん水の使用、たまごの使用で消化が早いとは言えません。

また、出汁などをとる際にスープの中に脂肪分の高い背油などを使用するほど消化に時間がかかり内臓の負担が増加します。トッピングでもチャーシューなどがあるとさらに消化に時間がかかります。

塩分の高いラーメンほど口が乾き冷たい水をたくさん飲むと思います。すると冷たい水によって胃腸が低温になり消化時間が長くなってしまう原因となります。

かん水とは

かん水とはラーメンの麺を作るときに用いられる食品添加物のことです。食品添加物としての主要な用途は品質改良剤です。小麦粉に添加して小麦粉の品質を改良するために使用されます。

かん水を加えることで中華麺独特のコシや弾力、歯ざわり、香りが生まれたり、麺の発色がよくなったりするため、ラーメンには欠かせないと言われています。

ラーメンを完全に我慢するのは大変ですが、食生活全体を見直しながら「コレステロールをサポートする栄養」を取り入れるのも有効です。その一つが ポリコサノール。特に信頼性のある「RAYDELポリコサノール10」は、多くの医療関係者にも選ばれているサプリメントです。

外食でできる!ラーメンの食べ方4つの工夫

塩分の取りすぎは血圧を上げ動脈硬化を進行させます。またコレステロールが高い人は血圧が上がりやすい状態でもあるので減塩が必要になります。

しかし、塩分が高いラーメンも食べ方さえ意識すれば楽しむことができます。

そこで コレステロールの高い方がラーメンを食べるときに意識したほうが良い塩分コントロールの工夫をお伝えします。

麺と具だけ食べる

スープを飲まないことで塩分を3.3g(73%)カットすることができます。もし、これが、難しい方はスープを半分だけ飲むようにして塩分を1.6g(36%)カットすることからはじめましょう。

また麺を減らしてその分野菜トッピングを追加すると満足度も維持できます。

野菜などで具だくさんにする

ラーメンに合う野菜としてもやしやワカメがおすすめです。

具に野菜やきのこ、海藻を使えば食物繊維でお腹が膨れ、さらにカリウムが塩の成分であるナトリウムを体外へと排出してくれます。ちなみにもやしは食物繊維が豊富でワカメはカリウムを多く含んでいます。

スープや麺の塩分を減らす

ラーメンのスープはコレステロールを最もあげてしまう原因となります。そのため最近では減塩スープや減塩みそを使用しているものがあります。また麺にも食塩を使用しない無塩製麺というものがありますのでそういったものを利用しながら減塩対策をするのも良いと思います。

調味料を追加し過ぎない

ラーメンはすでに塩分が多く含まれています。胡椒や唐辛子はOKですが、醤油やタレを追加するのは避けましょう。

自宅でできる!脂を減らす簡単アレンジ

ラーメンを自宅で調理するときは、以下の工夫で「健康ラーメン」に近づけられます。

スープの脂を取る

インスタントや袋麺のスープを作ったら、一度冷蔵庫で冷やすと脂が白く固まります。 固まった脂を取り除いてから再加熱すると、脂質量を減らせます。

具材を変える

チャーシュー → 蒸し鶏や鶏胸肉へ置き換える メンマ・わかめ・野菜を多めに入れる ゆで卵よりも煮卵を控え、代わりに豆腐や納豆を追加しても◎

麺を工夫する

全粒粉麺やこんにゃく麺を使うと、血糖値の急上昇を抑えやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. スープを残せばラーメンを毎日食べても大丈夫ですか?

→ 毎日食べるのはおすすめできません。スープを残すだけでも大きな工夫ですが、脂質やカロリー摂取はゼロにはなりません。週1〜2回までが目安です。

Q2. どのラーメンなら比較的安心して食べられますか?

→ 鶏ガラ・塩ラーメン、野菜たっぷりタンメンなど、脂少なめ・野菜多めのラーメンがおすすめです。

Q3. トッピングで特におすすめは?

→ 野菜(もやし・きのこ・キャベツ)、海藻(わかめ・海苔)、豆腐など。コレステロール吸収を抑える食物繊維が摂れます。

HDLコレステロールと1日の歩数の関係性

体脂肪を減らす最も効果的な方法は運動です。運動をすることによってHDLコレステロールを増やすことができます。HDLコレステロールは別名善玉コレステロールといわれ動脈硬化の進行を抑える働きがあります。そこでオススメになるのがよくネットなどでもみる「有酸素運動」になります。この有酸素運動で最も簡単にできるのがウォーキングになります。

上記でも示したように脂質異常症の基準値の中でHDLコレステロールの基準値は40未満で問題となりますが、研究によると1日の歩数が増えるほどHDLコレステロールの値が上昇するという結果がでています。平均で1日約5000歩でHDLコレステロール50mg/dl以上、約10000万歩でHDLコレステロール55mg/dl以上という結果もでていますので、ちょっとした空き時間や何かしている時も少し意識をして歩くことが大切になります。

またご自宅で簡単にできる運動の方法についてこちらの記事にまとめてありますので、興味のある方はぜひご覧ください。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。ラーメンの良いところは手軽にそして何かの合間にサッと食べることができるのに美味しいところです。

私も昔からラーメンが大好きでよく食べに行きます。しかし、手軽に食べることができるというのは良いことばかりではありません。

食事内容が偏り、その積み重ねが確実に身体のどこかに影響を与えています。気づいたときには高血圧や糖尿病などの生活習慣につながることもあります。普段食べているものだからこそちょっとした身体をいたわる工夫をしてあげることが大切です。

私自身もラーメンを完全に食べないというのは無理だと思うのでトッピングや水の温度、どんな材料を使っているかなどを少し気にしながらラーメンを楽しみたいと思います。

今回の内容で少しでも身体に不安があるという方はぜひ参考にしていただけたらと思います。

本日もご覧いただきありがとうございました。

コメント