はじめに

ピラティスインストラクターはクライアントの身体を瞬時に評価しその日の状態を把握することがとても大切になります。

クライアント自身が何か不調を訴えている時はその原因を探り、それを解消するためのレッスンを組み立てていきます。この場合クライアント自身が身体の異変に気が付いているため、レッスンによって変化がでたときはそれを知覚することは容易です。

しかし、クライアント自身が身体の異変に気が付いていないときに我々インストラクターが不調や問題点を瞬時に見つけクライアントに伝えることはとても難しいです。

これはクライアントにとって今まで意識をしていない部分に対して修正をかけていく作業になるため、より鮮明にそして的確にそのエラーを伝える必要があります。

このようにインストラクターはレッスンを行うにあたり瞬時に身体の問題点を見つけそれを解釈した上でクライアントにわかりやすく伝えることが必要になります。

瞬時に問題点をみつけるためには簡易的に身体を評価するポイントを理解することがとても重要です。

そこで、今回は私が普段レッスンでクライアントの身体を瞬時に評価するポイントについて下半身を中心にお伝えしたいと思います。

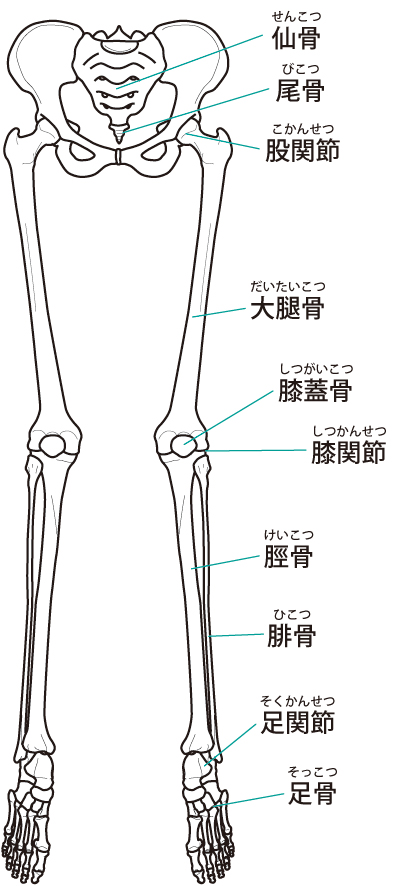

下半身をみるポイント

下半身は体重を支え、移動するのになくてはならない部位になります。そのため、この荷重機能にエラーがないかをまずはみていく必要があります。

荷重機能を見る上で重要になるのが

股関節

膝関節

足関節

の3つの関節が協調的に機能しているのかということです。

この3つの関節が協調的に機能するためには

①柔軟性

②筋力

③アライメント

が重要になります。

➀柔軟性

柔軟性をみるうえで参考になるのが関節可動域があります。

股関節

屈曲125° 伸展15° 内旋45° 外旋45° 内転20° 外転45°

膝関節

屈曲130° 伸展0°

足関節

背屈20° 底屈45°

柔軟性をみるときはこの参考可動域の角度を満たしているのかをまず基準にします。3つの関節のうち一つでも可動域制限が生じることでその他2つの関節にも負担がかかりやすくなります。

そのため、可動域に問題を見つけた場合その部位の可動域制限の原因を見つけレッスンを行うことがとても重要になります。

②筋力

筋力をみるうえで参考になるのがMMTという指標になります。

このMMTは各筋肉の筋力をみるのにとても有効な方法になります。

MMTは6段階で筋力の状態を表します。

MMT0 筋の収縮が全くみられない

MMT1 筋肉の収縮がわずかに確認されるだけで関節運動は起こらない

MMT2 重力を除去すれば運動域全体にわたって動かすことができる

MMT3 抵抗を加えなければ重力に対して運動域全体にわたって動かすことができる

MMT4 抵抗を加えても運動域全体にわたって動かすことができる

MMT5 強い抵抗を加えても運動域全体にわたって動かすことができる

このMMTの評価を参考にして筋力の左右差や筋力が著しく低下している部位を断定することができます。この評価によって筋力に問題がある場合はその筋力をしっかりと発揮するためのレッスンを組み立てることがとても重要になります。

③アライメント

私が下肢をみるうえでもっとも重要視しているのがこのアライメントになります。下肢はトライジョイントと呼ばれ3つの関節が協調的に動くという特徴があります。

そのため、このアライメントが適切な状態にない場合、関節に捻じれや過可動運動が生じ、ストレスが生じやすい状態となります。そのため、動く前に関節のアライメントが適切な位置にあるのかを確認することがとても重要になります。

下肢のアライメントを確認するポイントは

膝蓋骨の向き

足部の向き

になります。

適切なアライメントはこの膝蓋骨の向きと足部の向き(特に第2趾)の向きがそろっているのかが重要になります。

この軸を簡単に確かめる方法にフォワードランジがあります。片足を前に踏み出し体重を乗せた時に膝蓋骨とつま先の向きがそろった状態で体重を支えることができるのかをみます。

この2つの向きがそろっていない場合、3つの関節にねじれが生じている可能性があるため、レッスン中にうまく力が入らなかったり、関節に痛みを生じたりと問題が起きやすい状態となります。そのため、この捻じれの原因となっている部位をしっかりと評価した上でその捻じれを解消するためのレッスンの組み立てがとても重要になります。

私がいつも見る下肢の姿勢分析のポイント

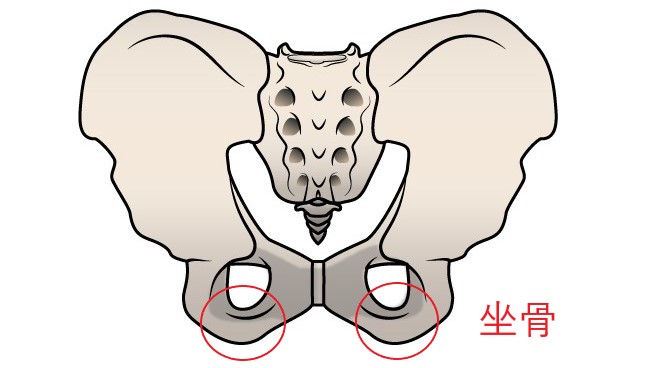

臀部の形

臀部の形をみるうえでポイントになるのが

坐骨の位置

臀部の大きさ

になります。

殿部の力が弱い場合坐骨が内側にシフトしやすくなります。これは臀部の中でも大殿筋下部線維の萎縮によって起こりやすくなります。そのため、坐骨の位置の左右差をみたり、下殿部にたるみがないかを確認すると弱い側の殿部が分かりやすいかと思います。

次に殿部の大きさを視診と触診によって確認します。臀部の力が弱いと明らかに殿部の大きさが小さくなり、また適度な張りもなくなります。このようなポイントを意識して評価をしてみると良いと思います。

大殿筋の力が弱い側の下肢は踏み込む力が低下しています。そのため、ピラティスのレッスンにおける股関節を曲げた状態で踏むエクササイズを選択するときにより弱い側の足を意識するキューイングが重要になります。

そのため、簡易的に評価をしながらクライアントに苦手な部分を気付かせるポイントになります。

膝蓋骨と足趾の向き

次に下肢のアライメントを見る上で指標になるのが膝蓋骨と足趾(第二趾)の向きが揃っているかという点です。この二つの位置が揃っていない場合は下肢のアライメントが崩れ、関節に捻れのストレスが生じている可能性があります。

そのためクライアントがこのような状態の足の場合、エクササイズにおいて関節の軸を揃えながら下肢の力を発揮するようにキューイングを出すことがとても重要になります。

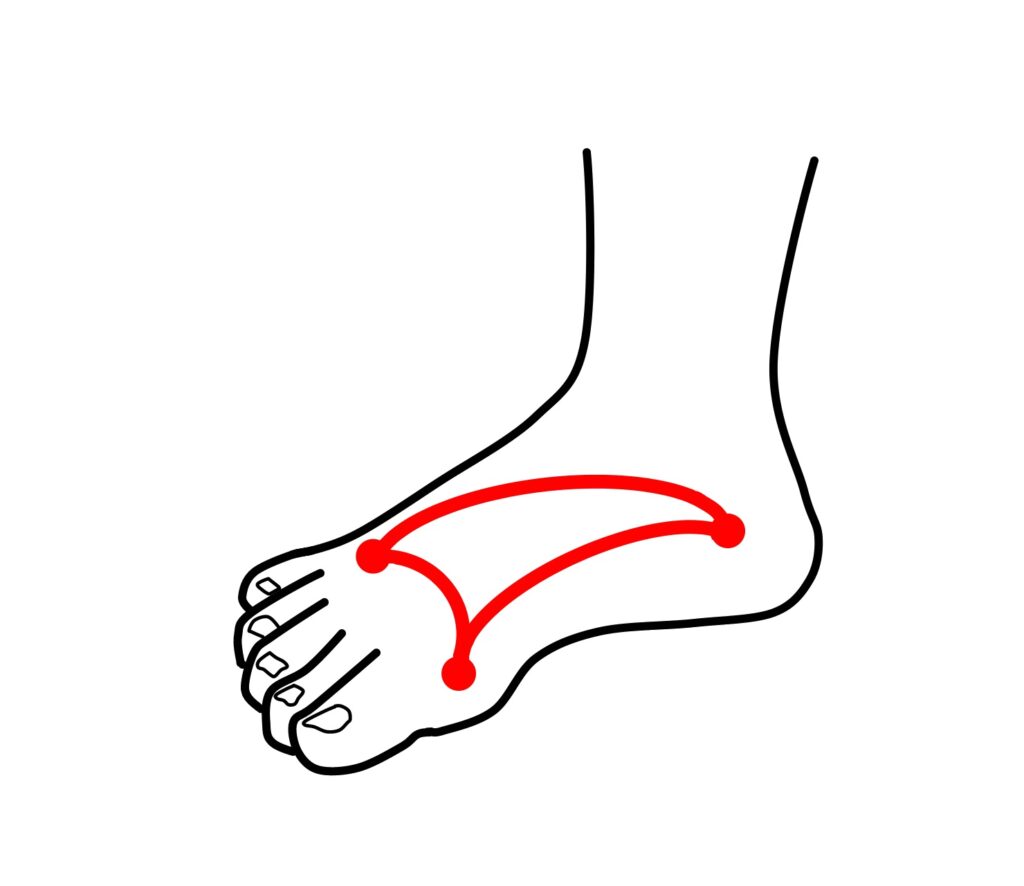

足底と足趾の状態

最後に足底と足趾の状態を確認します。

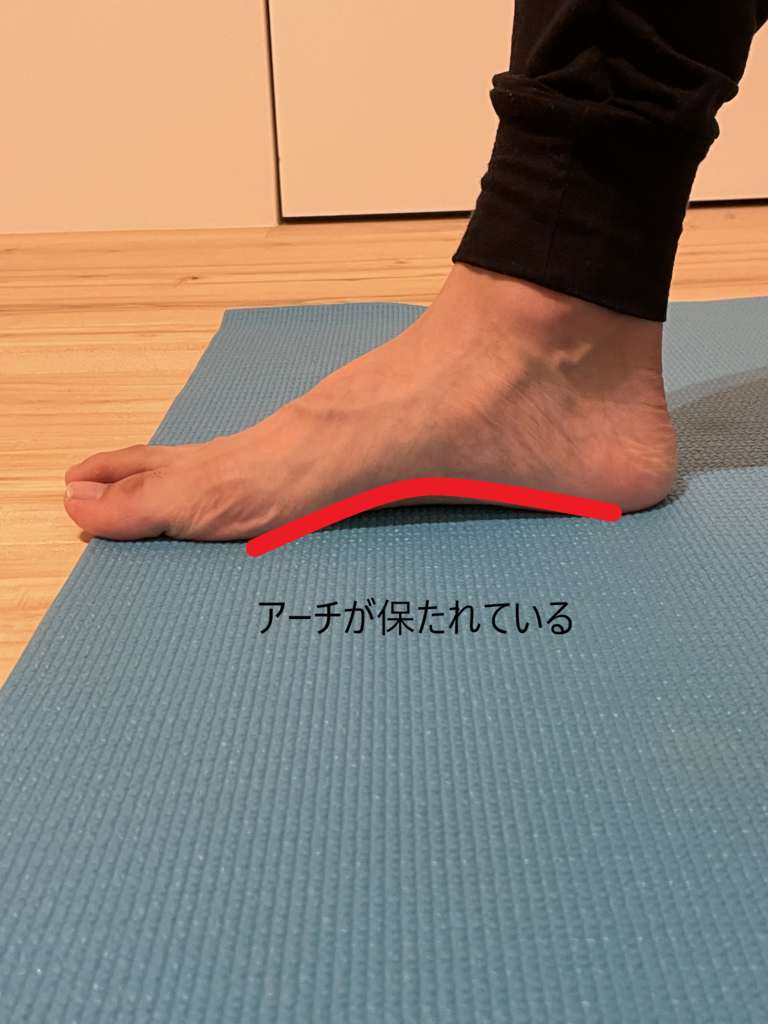

特に重要になるのが足底の3つのアーチが保たれているのかという点です。

足底は立位の際に唯一地面に接地している部位であるため、この足底の状態が崩れていると地面を踏む力が低下し下半身にしっかりと力が伝わりづらくなります。

そのため、クライアントの足底のアーチが低下している場合、足部のアーチ形成を促通するためのキューイングを出し、しっかりと地面を踏みながらその力を下半身に伝えられているのかをみていくことが重要になります。

最後に

皆さんいかがでしたか。

下半身をみるだけでもとても多くのことに目を向ける必要があります。

下半身の役割は身体を支え動くための支持と移動能力になります。

そのため、下半身を安定させることは生活において欠かせない要素となります。

最近足が疲れやすかったり、活動量が減っている方は一度下半身の状態を確認してみると良いと思います。

今後も皆さんのお役に立つ情報発信をしていきますので楽しみにしていてください。

コメント