【最終更新日:2025年10月3日】

はじめに

私は普段理学療法士とピラティスインストラクターとして二足のわらじで活動していますが、クライアントの悩みの一つに『ふくらはぎが太い』というものがあります。

このふくらはぎの太さは学生時代からずっと気になっていたという人がとても多く、いくらダイエットやマッサージをしても良くならないという悩みをよく聞きます。

いくらマッサージやダイエットをしても変わらないという人の原因の一つに『歩き方』があります。人は普段移動をするために必ず歩行をします。この歩行は日常生活を送る上で欠かせない動作になります。

しかし、この歩行における歩き方に問題があるといくらマッサージやダイエットをしても慢性的にふくらはぎに負担がかかり続けてしまいます。

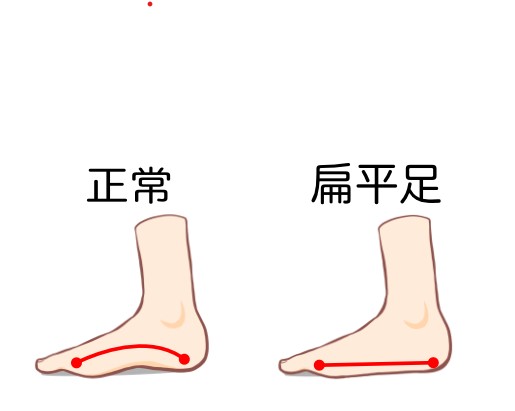

この歩き方に問題が生じる要因として『扁平足』があります。扁平足は足底のアーチが低下した状態をいい、扁平足の状態で歩行をすると足部が安定せず代わりにふくらはぎに負担がかかりやすくなります。すると結果的にふくらはぎが痩せにくい状態へとつながってしまいます。

そこでふくら本記事では理学療法士の視点から

・扁平足とふくらはぎが太くなる原因

・改善のための歩き方のコツ

・自宅でできるエクササイズ

を分かりやすく解説します。

ふくらはぎが太くなる歩き方の原因

ふくらはぎが太くなる原因の一つに『歩き方』があります。

歩き方は人それぞれ特徴があり、ガニ股で歩く人もいれば内股で歩く人もいます。このような歩き方の特徴をみたときにある癖がある人はふくらはぎが太くなる原因となります。

その癖について今からお話ししたいと思います。

歩く時に足底内側に体重が乗りすぎる

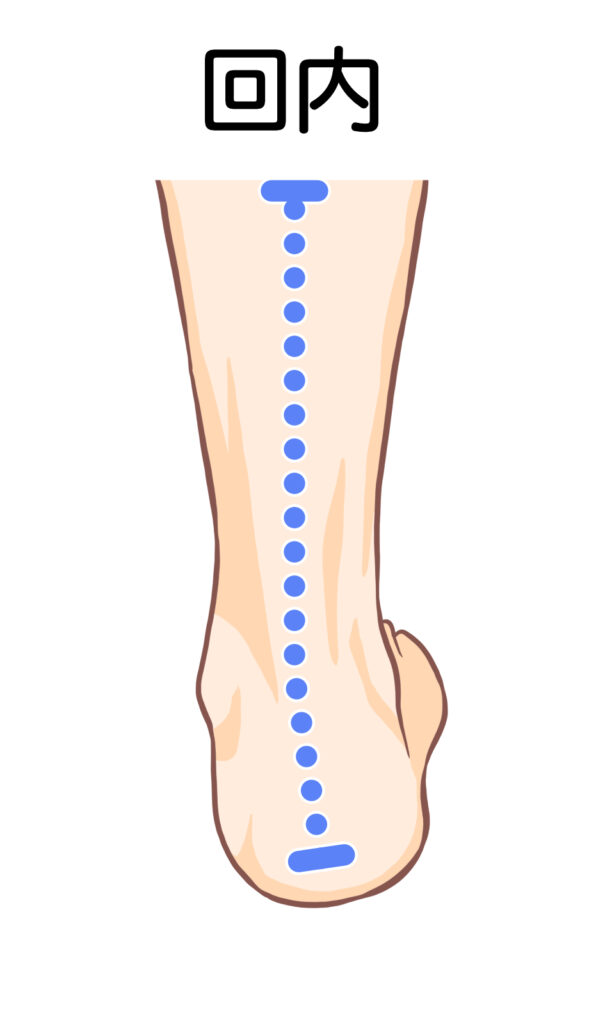

ふくらはぎが太くなる歩き方の特徴として『回内足』があります。回内足とは踵の骨である踵骨が内側(母趾側)に傾斜している状態をいいます。

この回内足になると歩く際に足底の母趾側に体重がかかり過ぎてしまいます。

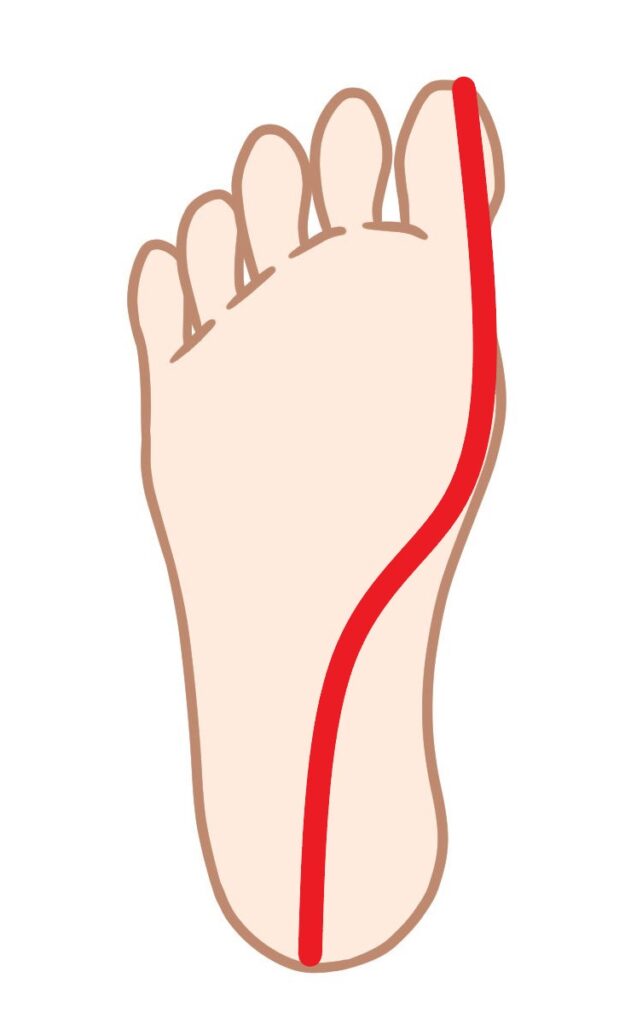

通常の歩行における足底重心の流れは踵のやや外側から地面に接地し、母趾に向かって斜めに荷重が流れていきます。

しかし、回内足になると足底外側での安定性を高めることができず、足底内側に過剰に負担がかかってしまいます。

すると足底にあるアーチが潰れ扁平足のような足の形状になります。

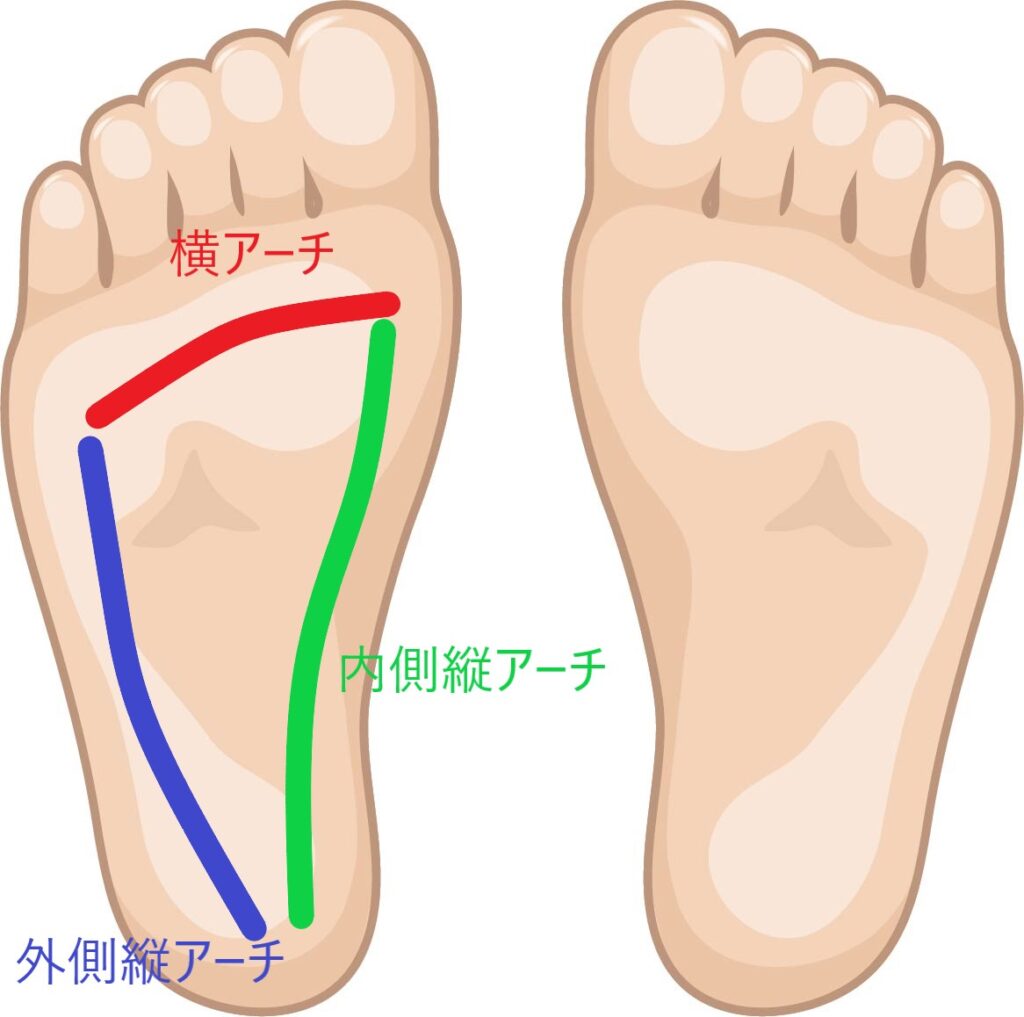

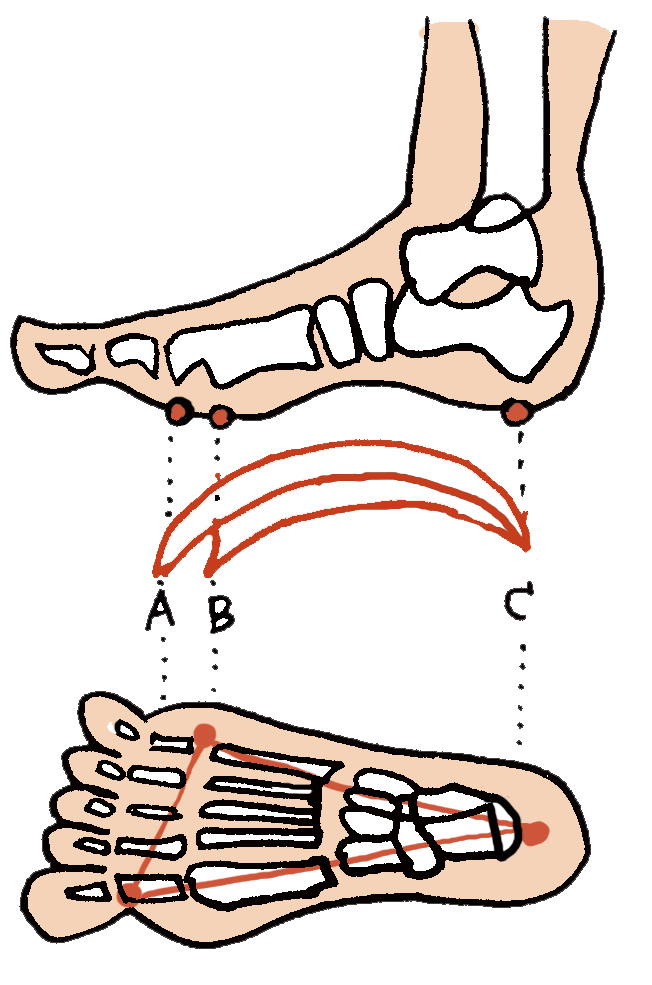

足部のアーチ構造

足部には3つのアーチ構造があります。

内側縦アーチ

外側縦アーチ

横アーチ

このアーチ構造があることによって足底が安定し、地面をしっかりと踏んだり衝撃を吸収することが可能になります。

しかし、アーチ構造が崩れ足底の安定性が弱くなると代わりにふくらはぎの筋肉に負担がかかりやすくなります。

すると結果的にふくらはぎの筋肉が肥厚し太くなる原因となります。

扁平足の原因と改善トレーニングについてこちらの記事でまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

理学療法士がおすすめする扁平足におすすめなインソール

扁平足の方は、足裏のアーチが低下することで「長時間歩くと疲れやすい」「膝や腰に負担がかかる」といった症状が出やすくなります。

実際、私がリハビリの現場で関わる患者さんでも、扁平足が原因で体全体に不調を抱えている方は少なくありません。

私がおすすめするインソールはスリムアップインソールになります。

スリムアップインソールは、「足のアーチ」をしっかり支える設計になっており、

・歩行時の衝撃を分散 姿勢の安定をサポート

・足裏の疲労を軽減

といった効果が期待できます。

理学療法士の立場から見ても、扁平足による不調を和らげたい方が「日常生活に取り入れやすい」アイテムのひとつだと考えています。

普段使っている靴に入れるだけで使えるのも大きなメリットです。

ふくらはぎが太くならない歩き方のコツ

ふくらはぎが太くならないための正しい歩き方として足底での安定性を高める方法があります。今からご紹介したいと思います。

ふくらはぎに負担のかからない足部を作る方法

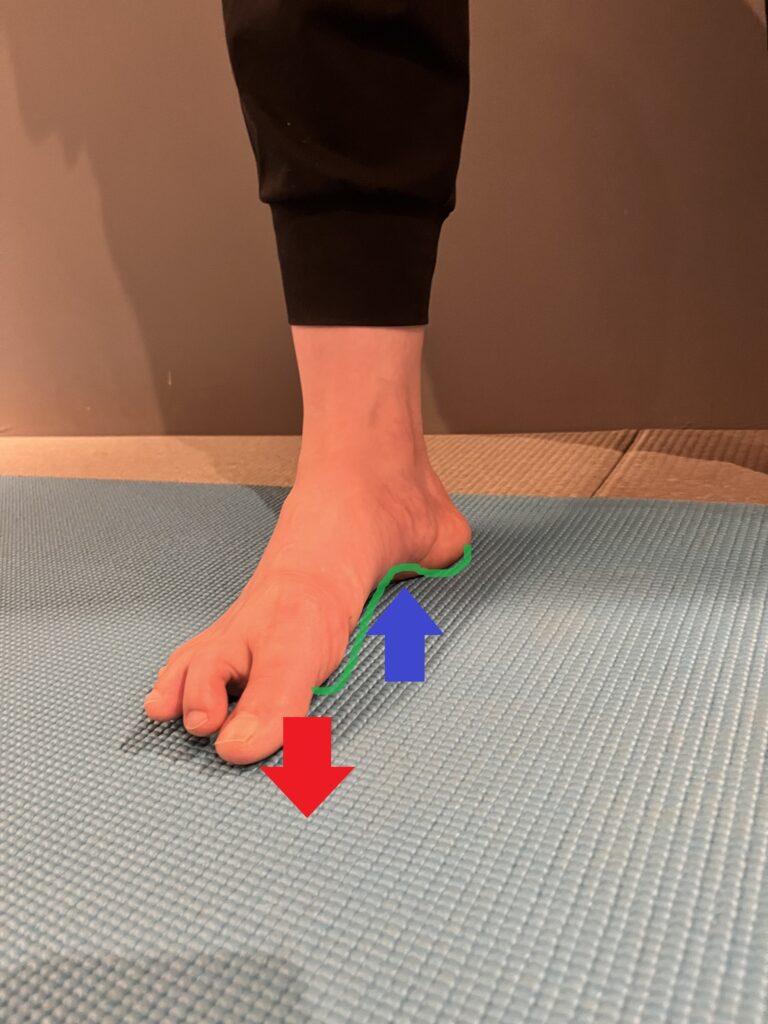

回内足によって足底の安定性が弱くなっている場合まずは小趾側の安定性を高めることが必要になります。そして小趾側の安定性を高めた状態で母趾を地面につける力を強くすることによって足底の安定性を高めることができます。

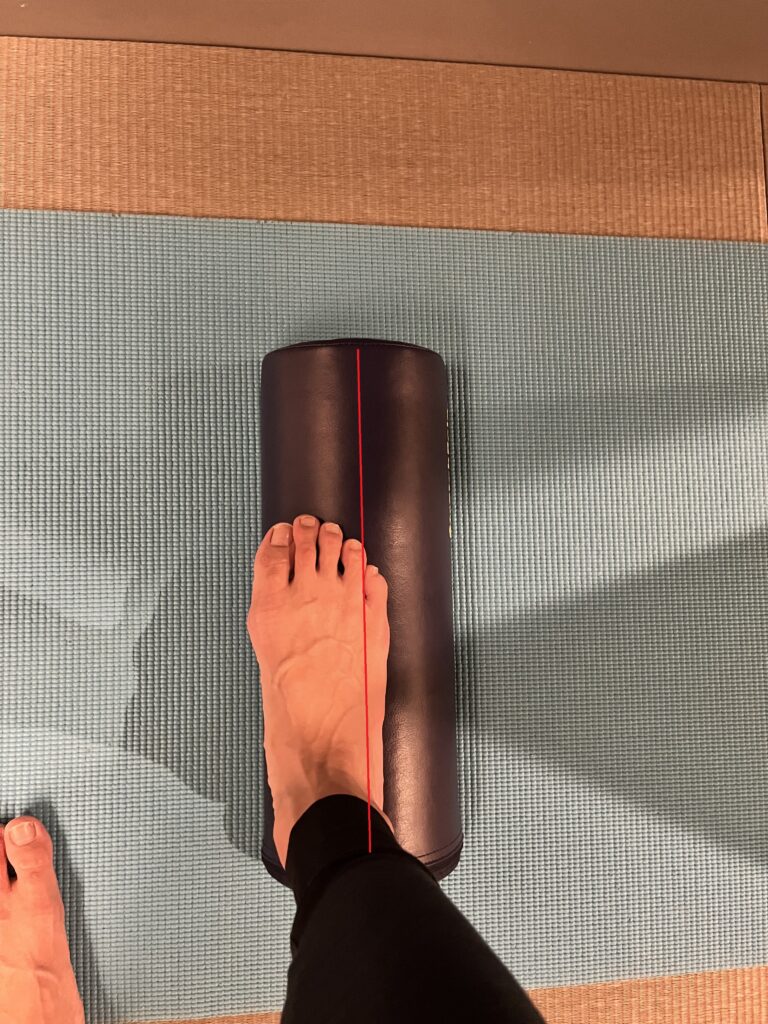

小趾側を安定させるエクササイズ

まずハーフポールを用意しポールの最も凸の部分に足底外側(小趾側)を乗せた状態で立ちます。

このとき足底内側が地面に沈まないように足底面を地面と平行な位置に保ちます。

母趾側が落ち込んでしまうとこのような状態になります。

この状態でハーフポール上に乗せた足に体重をかけていき足底面が地面と平行なままキープします。すると足底外側に力が入るのがわかるかと思います。

私が今回使用しているハーフポールはこちらになります。とても肌触りが良く、エクササイズも快適にトレーニングすることができます。ぜひおすすめな商品です。

母趾球で地面を押すエクササイズ

まず小趾側(足底外側)に体重をかけます。

先程の小趾側の安定性を維持したまま次は母趾球を地面につく練習を行います。

母趾球をつける際しっかりと足底内側のアーチが潰れないよう意識しながら足底面を地面に付けます。

すると足底にある筋肉に力が入るのがわかるかと思います。

アーチを高めながら立位をとるエクササイズ

小趾側をまず接地した状態で母趾球を地面につけます。

すると足底の内側に少し隙間(アーチ)ができると思います。

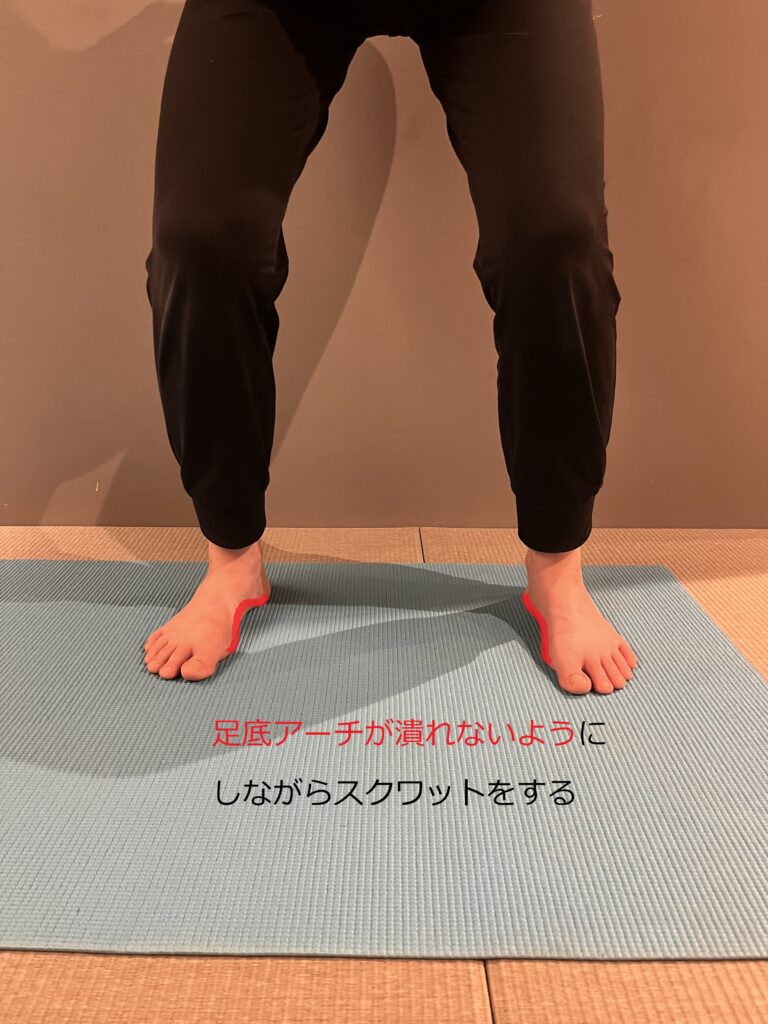

このアーチを保った状態でゆっくりスクワットをしたり片足立ちになったりします。

このようにいろいろな姿勢をとる中でも常にアーチが潰れないように意識をします。

そしていろいろな姿勢をとる際足底でしっかりと地面を踏んだ状態をコントロールできないとすぐにアーチがつぶれてしまうのがわかります。

そのため、まずは立位の時にアーチを保つ意識を持ちながら姿勢を保持する練習をすると足底の力がつきやすくなりますので、ぜひ普段の生活に落とし込みながら練習してしましょう。

足部のアーチを意識して歩く

足部のアーチを保つ感覚がわかってきたらその状態で歩く練習をします。

歩くとき通常まずは踵のやや外側から地面に接地します。

そして踵外側から母趾にかけて足部内の重心が移動する中で足底内側アーチが潰れ過ぎないように意識をします。

足部のアーチが潰れやすい人は膝が内側や外側に向いたり扁平足の状態の方がとても多いです。

まずはアーチを保つ意識をしっかりと持ちながら立位・歩行をするように練習をしてみましょう。

最後に

皆さんいかがでしたか?

ふくらはぎの太さが足の踏み方によって生じているのは中ながらイメージが湧かないと思います。

今回の記事を読んで足底の安定性とふくらはぎの関係性を少しでもご理解いただけたら幸いです。