【最終更新日:2025年10月19日】

はじめに

「最近、身体が硬くてストレッチしてもあまり変わらない…」「運動前後に筋肉が動きにくくて、ケガが心配…」そんな悩みを抱える方は少なくありません。多くの人が最初に思い浮かべるのは「筋肉を伸ばせば柔らかくなる」という考えですが、実はそれだけでは十分ではありません。

理学療法士として臨床に携わる中で、多くの方の“硬い筋肉”の背景には、 「筋肉の滑走性(スムーズに伸び縮みできる能力)」が低下していること が関わっています。滑走性が低下すると、筋肉が“固まり”、関節や筋膜・神経に負担が及び、動きにくさや痛みとなって現れるのです。

昔から身体が硬いんだけと何が原因なんだろう。

身体が硬くなる原因はいくつかあるけどやっぱり一番に思いつくのは筋肉だよね。

でもストレッチをやってもなかなか柔らかくならないんだよね。

そのため、ほとんどの人はまずは硬くなった筋肉をもみほぐしに行ってマッサージをしてもらったり、ストレッチをして筋肉の動きを引き出そうとします。

確かにマッサージやストレッチをすることによって筋肉の滑走性は高まります。しかし、無理なマッサージやストレッチは痛みを伴いやすく、それによってかえって筋肉が硬くなってしまう場合もあります。

すると、なかなか継続して身体のケアをすることができなくなり、結局硬い身体のまま過ごしている人がとても多いと思います。

本記事では、筋肉の滑走性とは何か なぜ「伸ばすだけ」では解消できないのか “縮めてから緩める”という実践的アプローチ 臨床で使える具体的な方法を、分かりやすく解説します。身体を変えたい、硬さをどうにかしたい方にぜひ読んでいただきたい内容です。

筋肉の構造から知る「伸び縮み」のメカニズム

筋肉とは何か?

筋肉とはタンパク質からなる生物にとって欠かせない組織になります。この筋肉という組織はとても役割が多く

- 力を発揮することができる

- 体温を生成することができる

- 身体を動かすことができる

- 体内の循環を助ける

- 水分を蓄える

といった生きていくために必要不可欠な要素を担っています。

そしてこの役割を果たすために必要になるのが筋肉の伸び縮む力になります。

凝り固まった筋肉を改善する方法についてはこちらの記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

伸び縮みのしくみ

ではこの伸び縮む動きは筋肉の中でいったいどうやって行っているのでしょうか。その機序について今から説明していきたいと思います。

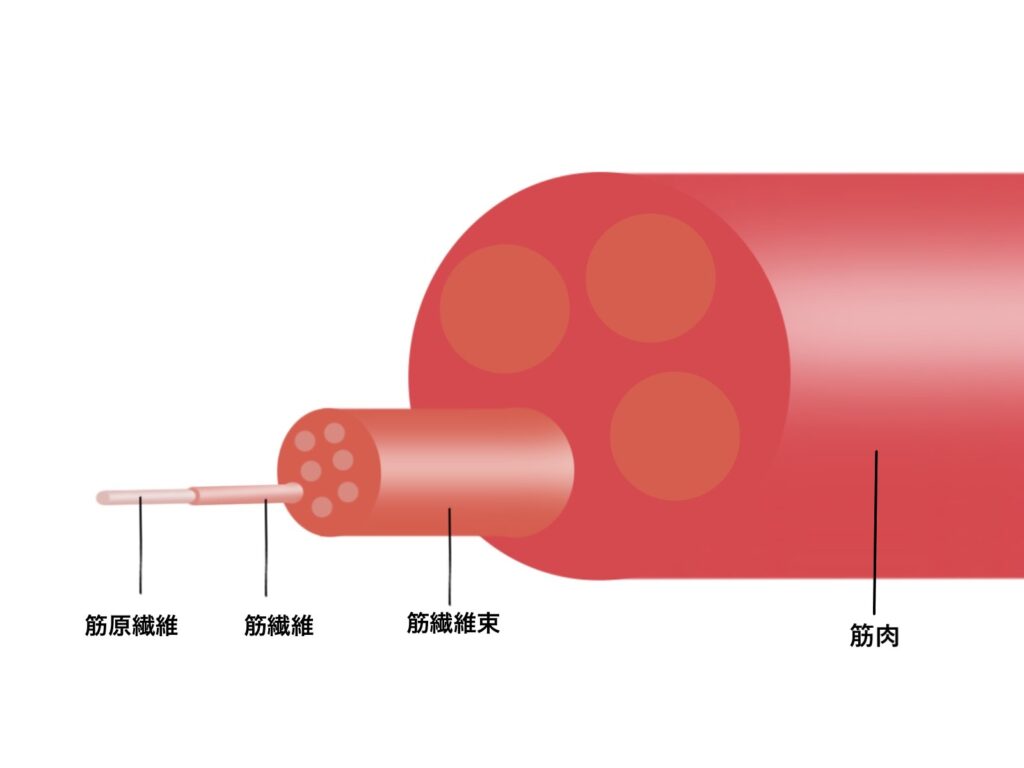

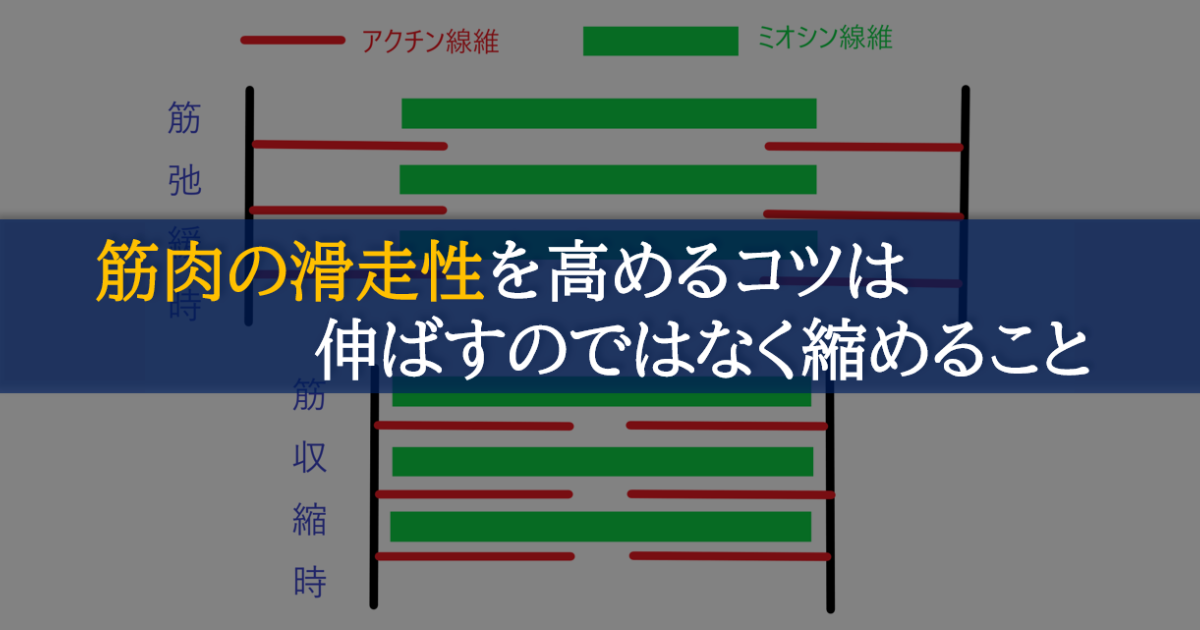

まず筋肉のもっとも小さな単位を筋原線維といいます。

この筋原線維にはアクチンとミオシンというたんぱく質が存在し、この二つのたんぱく質が筋肉中のたんぱく質の約80%を占めています。

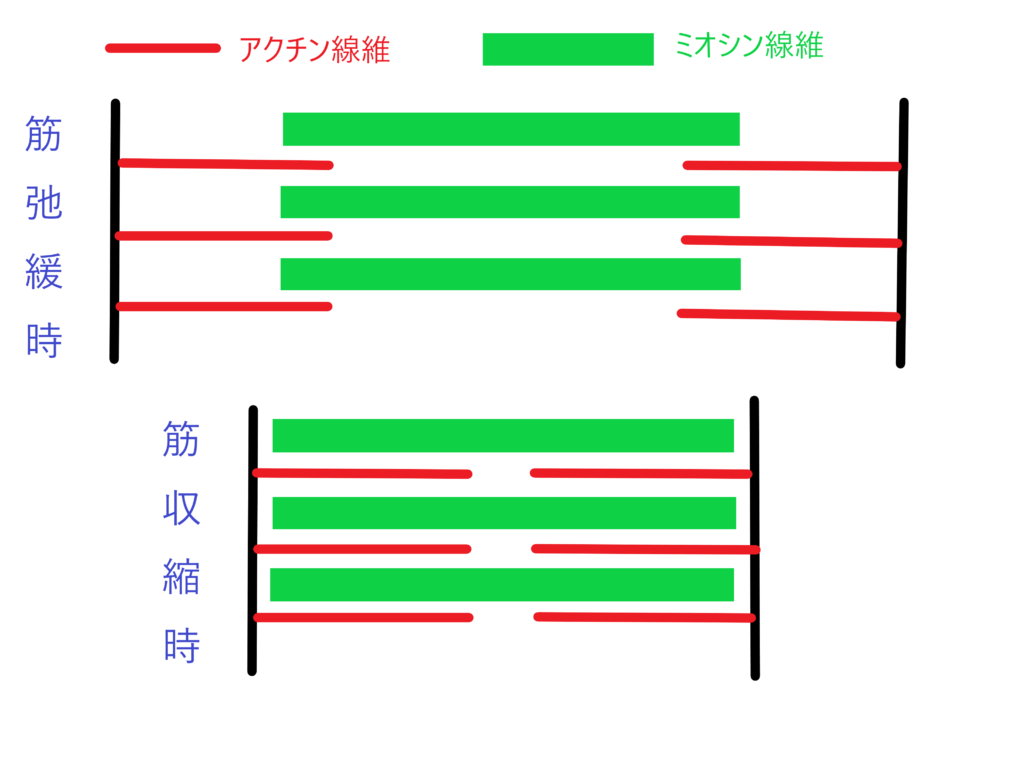

筋収縮の際にはアクチンがミオシンに滑り込むように動き、筋長が短くなります。逆に弛緩(ゆるむ)ときにはこの重なりが減少します。

つまり、 筋肉がスムーズに動く=アクチンとミオシンが連結&解除を適切に繰り返せる状態 ということです。

筋肉が「滑走しない」状態とは?

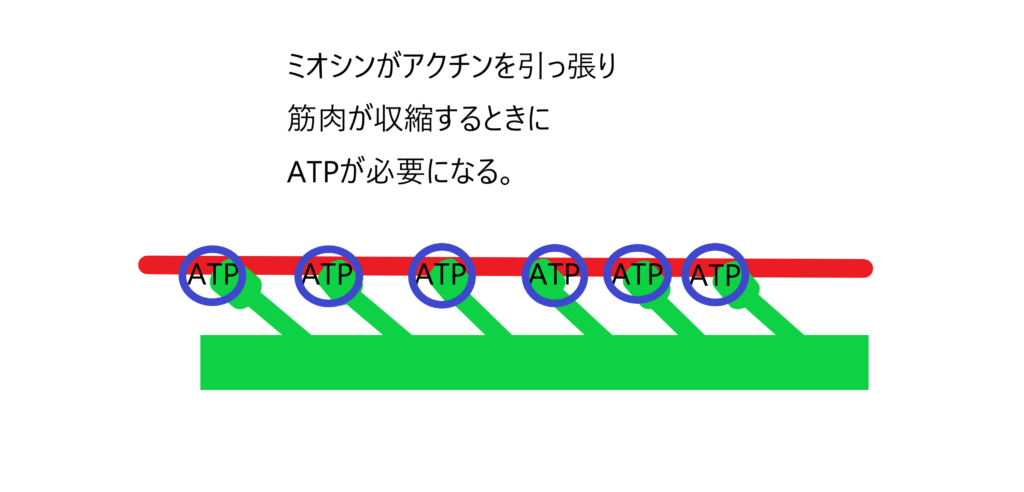

筋肉は収縮して縮もうとするときにまずアクチンとミオシンが連結します。そして、連結した状態でミオシン線維がアクチン線維を引き寄せるようにして滑走することで筋肉が収縮することができます。

筋肉内の血流が悪い、動きが少ない、同じ姿勢/同じ動作の繰り返しといった状況では、アクチン・ミオシンの動きが滞り、筋肉が“連結したまま解除できない”状態になります。 この状態を「筋肉が凝り固まる」と表現すると分かりやすいでしょう。

凝り固まった筋肉では、張力が発揮されず、伸び縮みしにくくなり、結果として動きづらさ・痛み・硬さの原因となっていきます。

筋肉のスムーズな伸び縮みのポイントはこのアクチンとミオシンの連結と解除がスムーズにできるかということです。

そしてこの連結と解除をスムーズに行うためにはエネルギー(ATP)が効率よくミオシン線維に供給されることが必要になります。

つまり、エネルギー(ATP)を供給する筋肉内の血流が良い状態にあることがとても重要になります。

問題のない筋肉ならスムーズに血液からこのエネルギーを供給することができますが、凝り固まった筋肉は筋肉内の血流が滞っているためミオシン線維にエネルギー(ATP)が効率よく供給されず、ミオシンとアクチンが連結したまま解除ができない状態となります。

つまり、ミオシン線維とアクチン線維の連結と解除がスムーズに起きないことで筋肉が滑走することができず、それが結果として筋肉の凝りとして出現してしまいます。

筋肉が滑走しないとどうなるのか

筋肉の伸び縮む機能が低下し滑走しない状態になることでいったいどうなるのでしょうか。それは筋肉の張力が発揮できないということです。

筋肉は先ほどもお伝えしたようにアクチンとミオシンが滑走するようにして組織が動きます。

この滑走する動きによって筋肉は筋長を変化させることができます。するとこの筋長の変化によって筋肉は張力という力を生み出すことができます。

この張力によって筋肉は筋力という力を発揮したり、ポンプのような作用によって血液の流れを助けたりとさまざまな役割を可能とします。

リラクゼーションをお得に体験!ご予約はEPARKで!なぜ「ストレッチだけ」では十分ではないのか?

多くの方が「筋肉が硬いからストレッチをする」という選択をします。確かにストレッチやマッサージで改善する部分はありますが、次のようなケースでは効果が出にくい傾向があります。

筋肉が長時間固定されていた(デスクワーク・立ち仕事・同じ姿勢)

筋肉と骨格・関節がアンバランスな状態で使われていた

血流や筋膜の滑りが悪くなっていた

こうした背景では、「筋肉をただ伸ばす」だけでは、アクチン・ミオシンの滑走性が回復せず、筋肉の“こわばり”を残してしまうことがあります。逆に、無理にストレッチを続けることで痛みを伴ったり、継続できずに諦めてしまう方もいます。

したがって、 “滑走性を高めるための準備” を行ってからストレッチ・マッサージを組み込むことで、より改善が早く・安定しやすくなるのです。

筋肉滑走性を改善するための「縮める→緩める」アプローチ

では、具体的にどのようにアプローチするかを解説します。キモとなるのは「まず短縮位にする(縮める)、その後緩める」この順番です。

なぜ短縮(縮める)ことが有効なのか

筋肉を短く(起始と停止を近づける)ことで、筋内の血管・毛細血管の圧迫が一時的に軽くなり、血流改善のきっかけになります。 その後、筋肉が緩むことでアクチン・ミオシンの滑走が再び起こりやすくなり、結果として“伸び縮みできる筋肉”に近づきます。

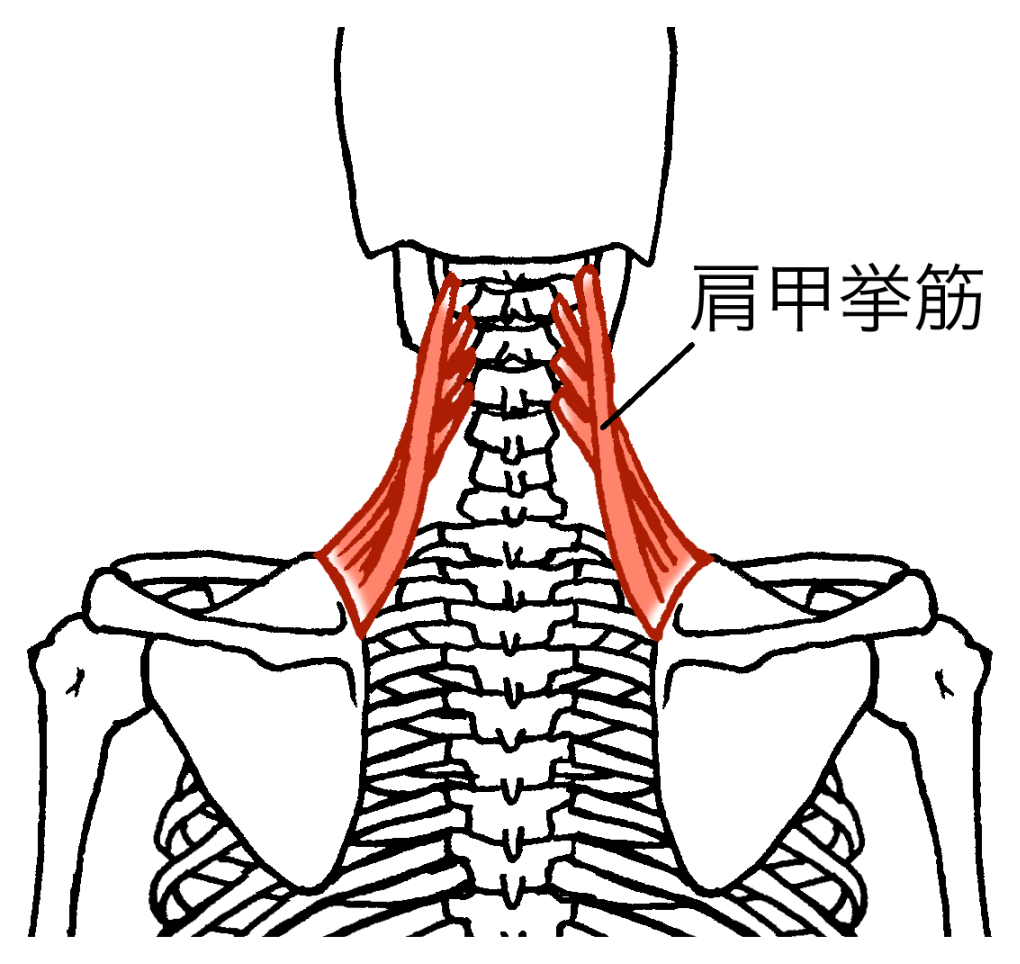

私がよく臨床で使う筋肉の緩め方「肩甲挙筋の一例」

今回は私がよく臨床で使う方法を一つご紹介したいと思います。その中でもよく皆さんが凝りやすい筋肉を例にしてお伝えしたいと思います。

肩甲挙筋

この筋肉は首凝りの原因になる代表的な筋肉の一つです。

- 起始:第1から第4頚椎横突起

- 停止:肩甲骨上角

1.まずうつ伏せの状態になります。

2.続いて肩甲骨の下角に指を引っかけます

3.次に肩甲挙筋の起始と停止を近づけるようにイメージしながら肩甲骨を斜め頭方へと引き上げます。すると肩甲挙筋を強制的に短縮させることができます。

4.次に肩甲骨を斜め下方に向かって下げていきます。すると先ほどよりも肩甲挙筋の凝りが軽減し肩甲骨の上下の可動性が拡大すると思います。

この筋肉を一度縮める操作をしてから従来のマッサージやストレッチを行うことでより肩甲挙筋が緩みやすくなると思います。

ちなみに私が自分の肩甲挙筋をストレッチするときはこの方法をよく使います。

■やり方 座った状態で頭部を斜め前方へと倒していきます。このとき、ストレッチしたい側の手は下に置き、対側の手で頭部を斜め前方へと倒すことでより肩甲挙筋をストレッチすることができます。 ■時間 30秒から60秒キープ

日常生活で使える“滑走性アップ”5つの習慣

筋肉滑走性を高めるには、セルフケアだけでなく日常の使い方・習慣が鍵です。以下5つを意識しましょう。

① 同じ姿勢・動作を長時間続けない

例えば、デスクワーク・立ち仕事・スマホ操作など“同じ姿勢で固まる”ことは滑走性低下の大きな原因です。30分〜1時間ごとに、軽く身体を動かす・体勢を変えることを習慣化してください。

② 意識的に筋肉を“縮める”動作を入れる

立っていても、座っていても「ちょっと引き上げる」「ちょっと縮める」動きを入れてみましょう。短縮動作を入れることで滑走性の改善につながります。

③ その後“緩める動作”をすぐ行う

縮めた後に、伸ばす・緩める・スイング動作などを入れることで、筋肉が“流れ”を取り戻します。

④ 運動・ストレッチに“順番”を意識する

ウォームアップ→短縮(縮める)→緩める(ストレッチ)→主運動という流れを取り入れると、筋肉が滑走しやすくなり、ケガの予防にもなります。

⑤ 週に1〜2回は“大きく動く”習慣を

滑走性向上を維持するためには、軽い筋力運動+可動域を使った動作(ヨガ・ピラティス・機能的トレーニングなど)も効果的です。筋膜・関節包・神経・血流など総合的にアプローチできます。

よくある誤解とその正しい理解

誤解①:「筋肉=とにかく“伸ばせば”OK」

確かに“伸ばす”ことも重要ですが、筋肉が滑走できる状態でなければ根本的に改善しません。伸ばす前に「滑る筋肉」にしておくことが先です。

誤解②:「痛みがない=大丈夫」ではない

動きづらさ・張り・違和感は“滑走性低下”のサインです。痛みに至る前に対策すれば、改善も早く・負担も少なくすみます。

誤解③:「高難度のストレッチをやらなければ意味がない」

むしろ初心者にとっては「短く縮めて」「少し緩める」「頻度を高める」方が継続しやすく、効果が出やすいことが経験的にも言えます。

最後に

皆さんいかがでしたか。筋肉の特性を少しでも理解すると身体の変化をより引き出しやすくなります。

筋肉が凝り固まると普段の生活が本当に辛く感じることが増えていきます。すると仕事や家事の質や効率が落ちてしまうことにつながります。

そのようなことがないように普段から自分の身体をしっかりとケアすることがとても大切になります。今回の記事を読んで少しでもそのヒントになれば幸いです。

コメント