はじめに

呼吸が浅い人はしっかりと酸素を体内に取り込むことができず、なかなか体の疲れが取れないことがよくあります。

私は普段理学療法士とピラティスインストラクターとして活動しております。その中でピラティスのレッスンを始める前に必ずその方の呼吸の特徴を確認します。

これは呼吸によってどこに力が入っているのか、またどこの動きが少なく反対にどこの部位で代償して呼吸をしているかを確認することでその後のレッスンでどこに意識を持っていくのかをクライアントに教える材料の一つにすることができます。

そうすることでクライアントは自分の苦手な動きや意識するポイントを理解することができます。

そこで、今回はピラティスに重要な呼吸を意識するための胸郭の動きについてお伝えしたいと思います。

ピラティスは呼吸が大切

ピラティスにおいてなぜ呼吸が重要になると思いますか?それは呼吸によって胸郭の動きがしっかりと出ていることで腹圧が高まり体の安定性を高めることができるからです。

体幹が安定することで姿勢が整ったり、首や肩、腰といったさまざまな部位において無駄な力が抜け身体が楽な状態を作ることができます。

そのため、呼吸は身体をしっかりと機能的に動かすための準備として欠かせないものになります。

ピラティスの基本についてこちらの記事に詳しくまとめていますので、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。

胸郭の動きとは

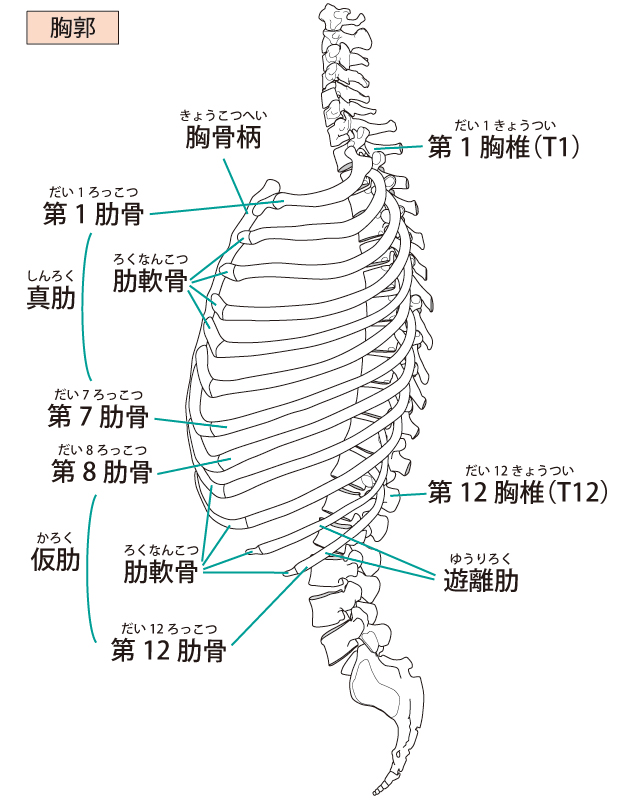

呼吸をするために重要になる胸郭という部位には特徴的な動きがあります。

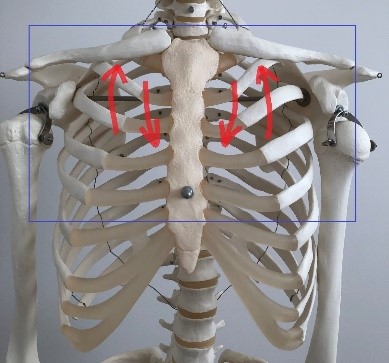

ポンプハンドル

まず一つ目がポンプハンドルモーションという動きになります。この動きは主に上位肋骨の動きのことを指します。

発生する場面: 呼吸(特に吸気)時に、肋骨が上方に持ち上がることで胸腔が拡大し、肺に空気が入りやすくなります。

動きの特徴: 上位の肋骨(特に1~6番目)が主にこの動きに関与し、胸骨(胸の中央の骨)が前方かつ上方に移動します。この動きにより、胸郭の前後径が増加します。

関連する筋肉: 外肋間筋や胸鎖乳突筋、斜角筋などがこの動きを補助します。

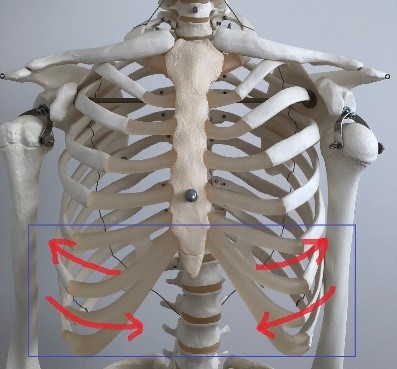

バケツハンドル

二つ目がバケツハンドルモーションという動きになります。この動きは下位肋骨(第11、12肋骨を除く)が横に開閉する動きのことをいいます。

発生する場面: 吸気時に、肋骨(特に中~下位の肋骨、7~10番目)が外側かつ上方に動くことで、胸郭の横径(左右の幅)が拡大し、肺に空気が入りやすくなります。

動きの特徴: 肋骨が胸骨から離れる方向に動き、胸郭の側方拡大を引き起こします。この動きは、胸腔の容積を増やして呼吸を助けます。

関連する筋肉: 外肋間筋や内肋間筋、腹斜筋などが関与します。

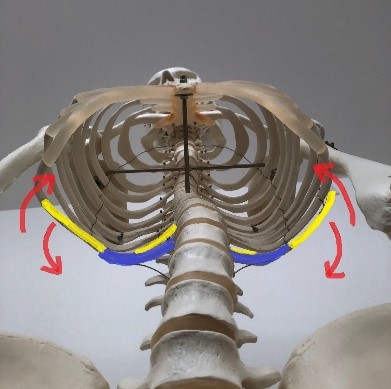

キャリパーモーション

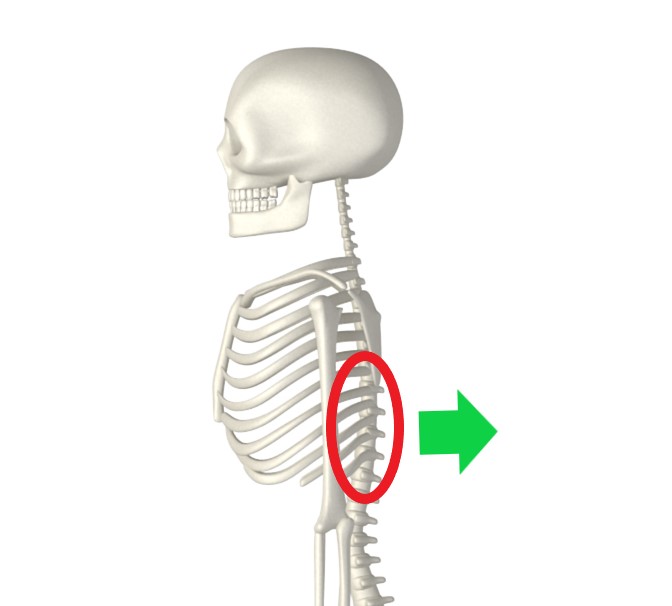

キャリパーモーションは、呼吸の過程で胸郭の最下位肋骨(主に11~12番目の浮動肋)がキャリパー(ノギス)の爪のように開閉する側方方向の動きを指す解剖学・運動学の用語です。この動きは、胸郭の横径(左右の幅)を拡大・縮小させることで、肺の換気効率を高めます。

発生する場面: 吸気時に浮動肋が外側に広がり、胸腔の容積を増加させます。呼気時には内側に閉じることで胸腔を収縮させます。この動きは、下位胸郭の柔軟性を保つために重要です。

動きの特徴: 肋横突関節と肋椎関節の関与により、キャリパーのように左右対称に開閉します。これにより、胸椎の正常な伸展(後弯)が可能になり、上半身の姿勢や呼吸の質が向上します。異常があると、この運動がバケツハンドル運動に置き換わり、胸郭の扁平化や腰椎への負担増加を招く可能性があります。

関連する筋肉: 内肋間筋、外肋間筋、腹斜筋などが主に関与し、横隔膜の動きと連動します。

このような胸郭の前後左右の動きがしっかりできることで身体のコアにスイッチが入り腹腔内圧を高めることができます。

私が一番意識する胸郭の動きについて

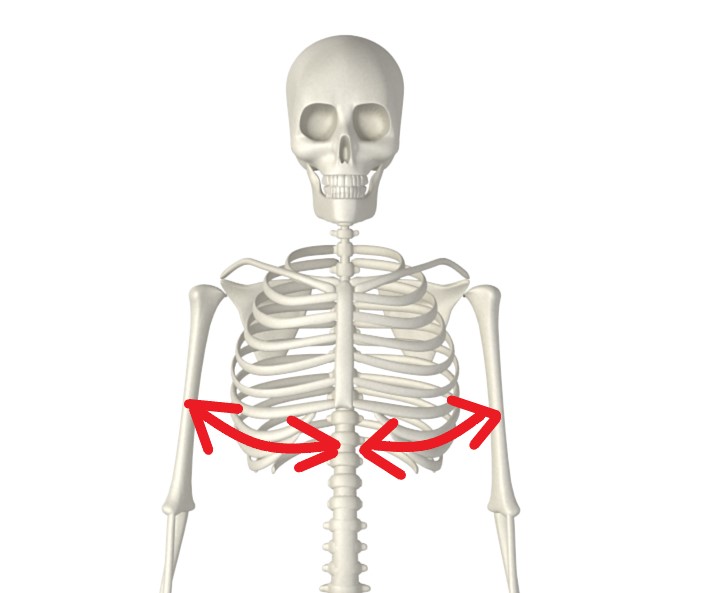

下位肋骨の横径の動き

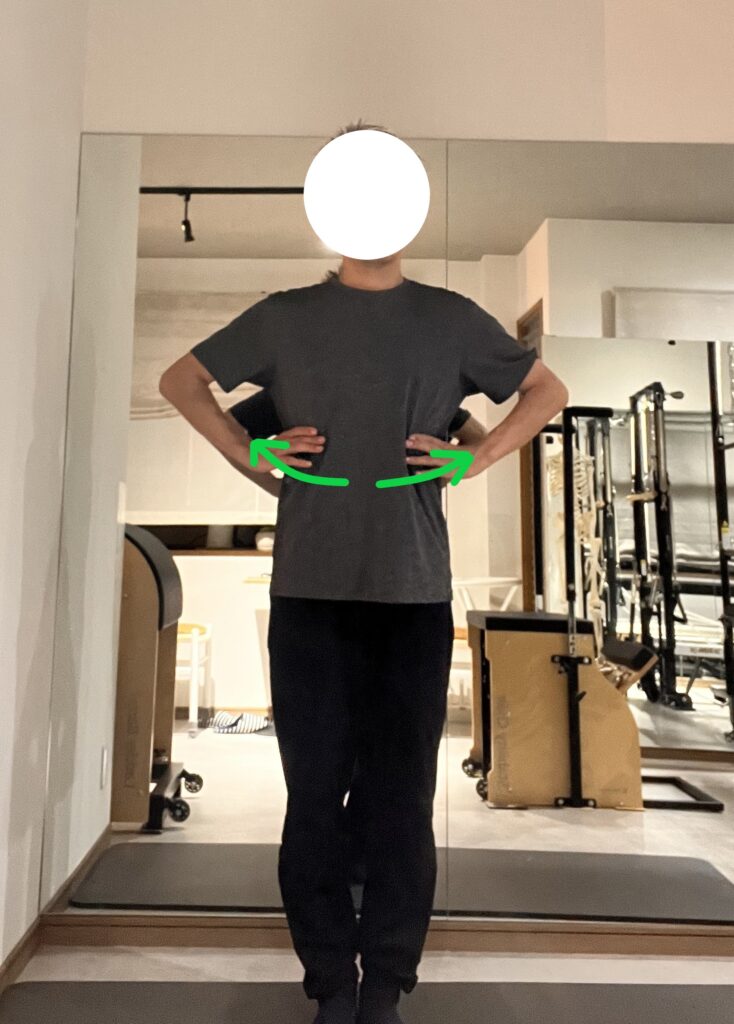

私が特に胸郭の動きの中で意識するポイントの一つに下位肋骨の横径の動きがあります。人によって姿勢には特徴があり意識するポイントも変わってきます。

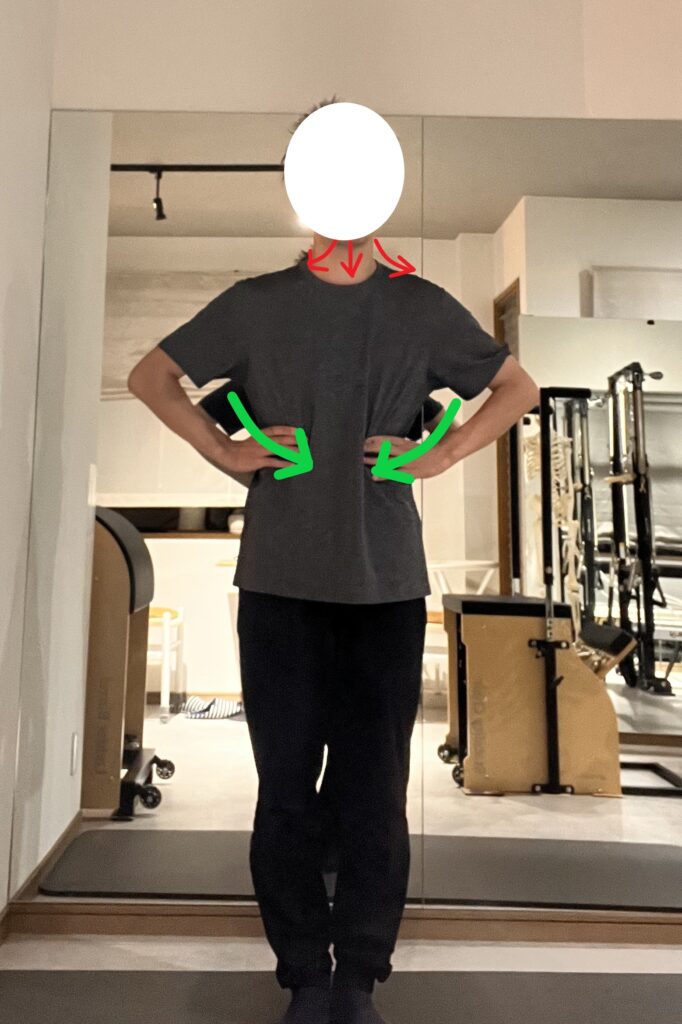

しかし、その中でも胸郭の動きにエラーが起こりやすい方の特徴はリブフレアの方や猫背により胸椎がカイホーシスの状態になっているパターンです。

このようなパターンの人は

・リブフレアの人は下位肋骨が締まらない

・胸椎のカイホーシスの人は下位肋骨が開かない

という状態に陥りやすくなります。

そのため、下位肋骨に手を当てながら吸気で肋骨を横に広げ、呼気で肋骨を締めるように意識をしながら胸郭の柔軟性を高めることがとても大切になります。

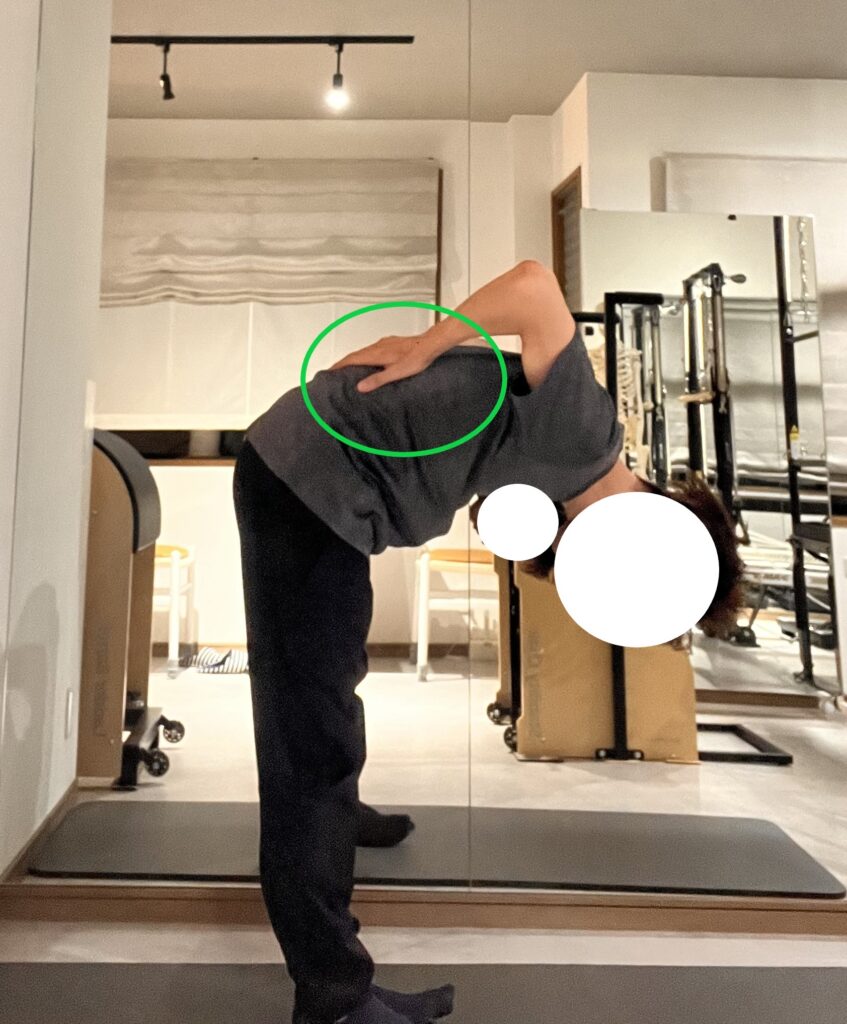

背側下部胸郭の拡張の動き

・スウェイバックや反り腰の人は腰背部が短縮し背側下部胸郭の拡張が少ないパターンを多く認めます。すると体幹の安定性が高まりづらく代償的に腰部の緊張が高くなる傾向があります。

そのため、脊柱を屈曲させた状態で呼吸をして腰背部の拡張を高めることがとても重要になります。

胸郭と肺の機能について

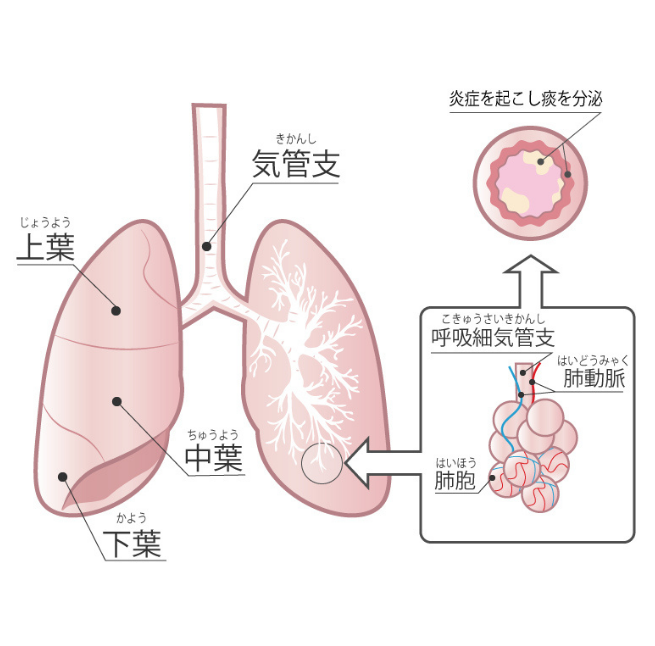

胸郭の中には肺が存在します。そのため、胸郭の動きによって肺が伸縮し呼吸が促されます。

肺の中には肺胞という小さな袋が存在します。この肺胞で吸い込んだ酸素を血液中に取り込み、血液中の二酸化炭素を排出する役割を持ちます。

ここでポイントになるのが肺の中でも特に肺胞は下葉に多く存在するということです。そのため、下位肋骨がしっかり動くことによって肺の下葉部分の動きが大きくなり体内のガス交換が促進されやすくなります。

コア(赤筋線維)の特徴

コアの筋肉は体の深層に位置し赤筋線維の構造をしています。

赤筋繊維(TypeⅠ筋線維)はミオグロビンやミトコンドリアを多く含み、酸素を利用したエネルギー産生(有酸素代謝)に優れています。これにより持久性が高く疲れにくい特徴があります。

つまり、赤筋線維は持続的な収縮を維持するために大量の酸素が必要となるため、より酸素を体内に循環させることは赤筋線維(コアの筋肉)に栄養を与えることにつながるということです。

そのため、下位肋骨の柔軟性を高めることはとても重要だということになります。

最後に

皆さんいかがでしたか。

呼吸は普段無意識に行っている動作になりますが、コアの機能を高めるためにとても重要な機能になります。

そのため、普段胸郭の動きがしっかりとでているのか意識することでよりコアの意識を高めることができます。

今回の記事を読んで自身の呼吸に一度目を向けていただけたら幸いです。